مقدمة

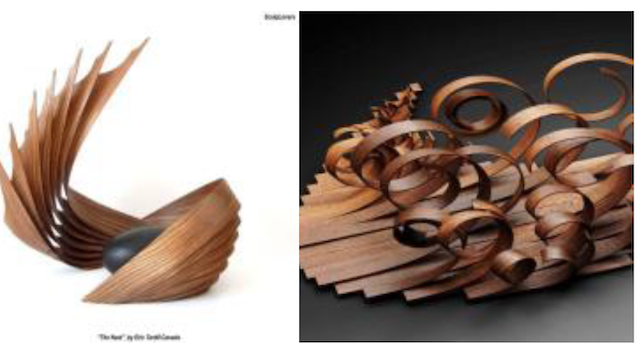

ينبغي أن يتحلّى الفنان والأكاديمي على حد سواء، بقدر عال من المعرفة في مجالات الفن، كتاريخ الفن ومدارسه، والنقد الفني، وعلم الجمال، ومن جهة أخرى ضرورة الاستجابة الثقافية والذوقية عند المتلقي، ذات الصيغة الوجدانية، لاستيعاب الأعمال الفنية لا سيما التجريدية منها ومن ثم تحليلها من قبل (الفنان والأكاديمي) للمتلقي، الأمر الذي سوف يجعل هذا الأخير، أكثر قدرة على فهمه وأكثر إدراكًا لقيمته، خاصة و« أن الفن الحديث نتاجًا تناول العمل الفني وفق مناهج متباينة، بين 'عقلية هندسية' قادت فن التجريد الهندسي الأشبه باللعب المنظم، أو 'حسية خبرية'، إلى حالات من التعبير الميلودرامي المباشر الفجّ، وبين التطرفّ بين هذا وذاك، وأمام طوفان التجديد تارة والتقاليع تارة أخرى، وقف نتاج فريق ثالث، واسع وعميق التأثير في منطقة البحث في الشكل واستحداث تراكيب وأداءات جديدة، تحافظ على وجود نبّض الانسان وحيويته حتى وإن لم يصوره مباشرة »1، تحافظ على الوعي الأساسي لفن تجريدي قائم على توافق دقيق، بين الشكل والمضمون، لكنها أمام المتلقي لا تعدو لوحات ملطخة في كل زاوية بادية عشوائية، لا تحاكي أشياء معروفة معينة، « ويبدو أن تطور الفن في القرنين الأخيرين، كان أسبق من تطور الذوق الجمالي عند الجمهور؛ ولهذا فإن الجمهور وقف في حيرة من أمره وفي كثير من الأحيان موقف المتبرم من إبداعات الفنانين، وهنا ظهرت مشكلة تحسّس مواطن الجمال والروعة في الأثر الفني »2، وبذلك كان فهم تلك اللوحات التجريدية أصعب بكثير من فهم اللوحات التمثيلية، وهو الاعتراض الذي يوجّهه الكثيرين لما بعد الحداثة في الفن، ولسان حالهم، يقول إن معنى اللوحة في بطن الفنان، والمسألة في نظرهم لا تتعدّى شخبطة تباع بالملايين.

1. الباب المنهاجي

1.1. الاشكالية الرئيسية

إذا كان من شأن العمل التجريدي أن يلهب الخيال بإثارة الحواس، فمن الواضح أنه يتضمن ما يكون في وسعه أن يثير في المتلقي انفعالا مرئيا، بمعنى منبه جمالي، يعمل كل عنصر تشكيلي فيها على جذب الآخر، والتي تستدعي الهاجس المعرفي التالي : ما مدى أهمية تواصل الثقافة الفنية بين الأكاديمي والفنان لنقل أسس الفن التجريدي للجمهور المتلقي؟ وهذه الاشكالية بدورها تدعونا لطرح مجموعة من التساؤلات الفرعية، وهي :

لماذا لا يتم التواصل بين الأكاديمي والفنان في المجال الفني عموما وبخاصة التجريدي؟

ثم ما الّذي يجعل من هذا الأسلوب الفني بين المتلقي والفنان فن صعب الفهم؟

ما علاقة عنوان اللوحة بالسيرذاتي للفنان؟ وماهي الاشكالات والتساؤلات التي تنجم من دور العنوان في اللوحة التشكيلية التجريدة؟(هل يغنيها، أم يفقرها؟ وهل يحذف أم يؤجل؟..)

كيف يمكن النهوض بالممارسة التشكيلية انطلاقا من إسهامات المؤسسة الجامعية في تحديد وتطوير المرتكزات الفنية والمعرفية للفن ؟

ما الذي يجعل مثل هذه الأعمال الغير المفهومة، تباع بكل تلك المبالغ الهائلة ؟

2.1. الفرضيات

لم يحقق التواصل في الفن التجريدي دفعة مقبولة نحو جهة المتلقي.

إن الفن تؤطره البصمة الأكاديمية لجعله منظور مرئي فهو يستثمر البحث النظري ليجليه عبر الشرح والتفكيك ترسيخا لأبجدياته المؤسسة له.

تعد الجامعة منبرا معرفيا يؤصل لثقافة تواصلية تقوم على الطرح الواعي لقضايا الفرد والجماعة، غير ان ما نلاحظه هو غياب الأكاديمي في الممارسة الفنية التطبيقية، إذ لا يحتك بالمجال التطبيقي بل يعتمد على الجانب النظري فقط.

تشكل الاتجاهات التشكيلية التجريدية تعارض مع طبيعة التواصل الجمالي والثقافي بين الفنان والأكاديمي.

هناك شطحات تجريدية للفنان، شأنه في ذلك شأن أي إنسان يحتاج إلى الترويح والاكتشاف، ولا تستحق التصنيف وكل تلك القيمة وهذا التهويل.

3.1. أهداف البحث

لأن الفن دائما بحاجة ماسّة لتفسيره بمعاينة أكاديمية وممارسة فنية، ونتيجة لأسباب فقدان التواصل بين الأكاديمي والفنان، تكمن أهمية البحث أساسا في معرفة أبجديات الفن التجريدي، وربطه بالمعطيات الثقافية السائدة في المجتمع، وبغية الوصول إلى فكرة ربط الجسور المقطوعة بين الأكاديميين والفنّانين، رأى الباحث خللا بين ما تحمله علاقتهما من وشائج، التي زادت من اتساع الفجوة بينهما مما أثر سلبا على المتلقي، وبسبب خروج الفن التجريدي عن طوره التقليدي إلى عوالم أنتجتها الحداثة وما بعد الحداثة، تم تحديد أصعب الفنون التشكيلية فهما واستيعابا، وهو التجريدي المطلق كأنموذج للدراسة، وكون الدراسة هي بكر في المجال العلمي تكاد تخلو منها رفوف المكتبات الجزائرية والبوابة الالكترونية الجزائرية، لعلها تفيد الدارسين والمختصين، في جوانبه المتشعبة والمختلفة كالنقد والتذوق.

4.1. المنهج المستخدم

لقد اتكأت الورقة البحثية على الجانب التاريخي والتحليلي الوصفي، انطلاقا من موضوع ارتبط بالواقع الانساني ارتباطا وثيقا، لذلك لامست دواخلها أبناء الجنس البشري على اختلاف مشاربهم، (الأكاديمي، الفنان، المثقف، المتلقي...)، وبوصف نماذج من أعمال مجردة لبعض الفنانين التي تم تنفيذها، ومن ثم الربط بين النتائج والأسباب التي أدت إليها وتحليلها.

2. تحديد المفاهيم

1.2. تعريف الفن التجريدي

-

لغة : في قواميس اللغة العربية تعني « جرد الشيء، يجرد، تجريدا معناه انتزع وأخذ منه الشيء بالقوة، وقيل أرض جرداء أي لا نبات فيها3. وفي القاموس الفرنسي العربي يشير «إلى كل ما له علاقة بالمفارق المعنوي المنتزع منه الفكرة الواقعية، وإلى صاحبه بالكاتب العويص المعاني، والمعبّر عنه بالطريقة المبهمة»4.

-

اصطلاحا : ذُكر في المعجم الفلسفي أن المصطلح التجريد يأتي للإحالة الى ثلاث معاني

«(أولا) سيكولوجيي : وهو عزّل صـّفة، عزلاً ذهنيًا وقصر الاعتبار عليها، فالذهن من شأنه التجريد لأنه لا يحيط بالواقع كله، ولا يرى منه إلا أجزاء معينة في وقت واحد، وتسوقه التجربة أيضا إلى التجريد، لأنها تعرض له الواقع مجزأً أو تظهره على صفة ما، و(ثانيا) في المنطق الصوري : إلى عملية ذهنية يسري فيها الذهن من الجزئيات والأفراد إلى الكليات والأصناف، و(ثالثا) عند المتصوفة : إماطة الأغيّار والأعيّان عن السرّ والقلب، فتنكشف الحّجب ويكون الاتّصال»5

أما في الوسط الفني الشائع، فهو تحرّر الشّكل واللّون من قيود الواقع.

وقد ظهر بشكل ملموس مع أواخر القرن التاسع عشر في أروبا على يد الفنان فاسيلي كاندنسكي، الذي عبّر عن فلسفته بكون استخدام اللون والشكل يُـعدّان عوامل ذاتية، وحدوث ذلك يتم بصورة لا شعورية، يقول «إنّنا نقترب من زمن التكوين المنطقي والشعوري، وإن أيّ عمل فني يجب أن يوجد به نوع من البناء الخفي وليس التكوينات الهندسية الظاهرة، فهو تكوين يتّصف بالتأثيرات المحسوبة »6، بمعنى أن منطق العمل الفني هو التركيب في اللحظة التي ترتبط أجزاؤه بعضها ببعض وتتّـزن، وهذا العمل لا يصبح منطقياً إلا إذا تداعى كل جزء فيه إلى الجزء الآخر، ولن يعمل إلا لذات العمل، وعرفت التجريدية كذلك »على أنها اتجاه يهدف إلى التعبير عن الشكل النقي المجرد عن التفاصيل المحسوسة، وهو لا ينطوي على أي صلة بشيء واقعي بغية الحصول على نتاجات فنية عن طريق الشكل والخط واللون«7. والتجريد في الفن نوعان8 :

-

تجريد تمثيلي حيث يمكن التعرف على بعض عناصر الموضوع وذلك تبعاً لدرجة التجريد(أنظر لوحة اسياخم في ملحق الصور).

-

تجريد مطلق فلا نستطيع استشفاف ما يدور في اللوحة، وهي لوحات من دونِ مواضيع تشبيهية، وهذا الأصعب(وهو ما سنحاول الخوض فيه لتفسير مدلوله).

2.2. التواصل

-

لغويا : يدور معنى التواصل، حول التلاقي والارتباط والتأثير والإبلاغ، « وصل إليه يصل وصولا أي بّلَغَ، ووصل يعني اتصل، والوصّل ضدّ الهجران، وبينهما وصلة أي اتصال وذريعة، وكل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة والجمع وصل»9.

-

اصطلاحيا : التواصل بمثابة بناء جسر بين المعرفة والفهم لدى الأشخاص وقد يُحدث تغييرًا في نمط التفكير، كيفما كانت أشكال ومستويات التواصل، يقول سعيد بنّكـَراد

«إن مفهوم التواصل يتجاذب حقول معرفية بالغة التنوع، فكل ما يمكن أن يشتغل كرابط بين الانسان وما يوجد خارجه، وكل الأشكال الثقافية التي تتحدد من خلالها هوية الأفراد وتخبر عن انتمائهم إلى ثقافة بعينها-لغة لباسا وطقوسا ونمط عيش- يجب النظر إليها باعتبارها وقائع إبلاغية»10،

وتعدّ إسهامات نورنيبرت فينر1894-1964، أولى إسهامات سيرورة التحكم في اشكال التواصل وتوجيهه، فضلا على أنه ينسب إليه علم السبرنطيقا، فـ

«نشأة الخطاب التنظيري والتحليلي للتواصـل ارتبطت، بنموذج 'كلود شانون'، و'وارين ويفر'، الذي يرتكز على قياس رياضي جبري للمعلومـة، كوحدة يمكن تقليصها إلى حدّها الأدنى، كي تنخفض تكلفة نقلها عبر التلغراف، وسرعان ما عُمّم على أشكال التواصل الأخرى، لجعله أكثر ملائمة مع تحليل النص الأدبي عند 'رومان جاكوبسون' في الستينيات، ليطال أفعال التواصل بدءًا، من النّقاش اليومي والسينما والمسرح مرورا بالصور الفوتوغرافية والملصقات والاعلانات الاشهارية...الخ»11،

فالظاهر أنه فعل واعٍ وإرادي يحمل في ثناياه «نقل، أو إعلام مرسل، ورسالة، ومتقبل، وشيفرة، يتفق على تسنّينها، ويقع عاتق تشفيرها على المتكلم والمستقبل ومرجعياتها السياقية والقصدية»12، بمعنى أن تلك الشّفرة يمكن تحويلها إلى علامات، ثم تفسّر وتحلّل إلى معاني مفهومة، ويمكن اعتبارها عشوائية على المستوى العادي، إلا أنها على المستوى الثقافي والفني، تبقى محكومة بعناصر تكوينها التي تعطيها خصائصها الدلالية،

«وبمعنى مـا، فإن الفعل التواصلي بين المبدع والمتلقي لا يتحدّد من خلال سلطة الأول على الثاني، بل إنّ مقصدية (Intentionnalité) المبدع في التأثير على الجمهور المتلقي واقناعه تكون مشروطة بمدى تكيّف استعدادات هذا الأخير مع النص..، فالإبداع مِلك مُشّاع يتقاسمه الطرفان»13.

فرّق بعض الباحثين بين مفهومي الاتصال والتواصل، على النحو الآتي : يقتصر مفهوم الاتصال على وجود شخص واحد فعّال في عملية الاتصال يرسل برسالة إلى شخص آخر وهو المستقبل، دون وجود عملية تحاورية بينهما، بمعنى عملية ليست تشاركية كمقدم البرامج التلفزيونية في النشرات الرسمية، أمّا التواصل فهو عمليّة اتصال مشتركة ذهاباً وإياباً، أي تبادل الحوار من معلومات وأفكار(المرسل والمستقبل)، كندوات النقاش ونحوها، بهدف مشاركة وجهات النظر إما بطريقة لفظية، أو غير لفظية مثل الصور أو الإيماءات والحركات والرسائل الصوتية والكتابة، وإذا ما ناء بنا الحديث عن الفن

«فكلنا نشترك في بيئة كبيرة تجمعنا لغة شكلية واحدة، مع اختلاف في الخصّوصيات التي لا تؤثر على التواصل، ويؤكد ذلك شعارات المنظمات، والعلامات، والرموز الدولية التي تمثل لغة شكلية اتفق عليها العالم، فلم تأخذ اللغة المكتوبة أو اللفظية تلك القوة، وذلك لمحدودية استخدامها حتى لو كانت واسعة الانتشار، فهي محدودة على فئة لا يعلمها جاهلو هذه اللغة»14، مما جعل لغة الفن هي لغة التواصل المقروءة لكل الشعوب والتي لا تحتاج لمجهود كبير لفهمها،

«كونه يُعدّ ظاهرة اجتماعية وكل فن يهدف إلى توصيل خطاب مـا، يدخل ضمن إطار كبير، ضمن مفهوم الثقافة والجمال، وهذا الإطار يمتدّ ليحمل اسم التواصـل المجتمعي، بمعنى مجموعة قوانين وقواعد وسياقات اجتماعية تحقّق التفاعلات والعلاقات الاجتماعية بين افراد مجتمع مـا ينتمون إلى إرث ثقافي واحد.15 ».

تبقى مناهج التواصل في اللسانيات الحديثة، مفاتيح للبحوث العلمية وثورة على صعيدي البحث النظري والاجرائي، لكن سعيد بنكراد ينبّه إلى ضرورة

«التمييز بين التواصل باعتباره كظاهرة، وبين التواصل باعتباره نظرية تتأمل الفعل التواصلي وتستخرج قواعده ومظاهره، فبينما تشكل معطيات التواصل وجود موضوعي يمكن الامساك به من خلال كل مظاهر السلوك الإنساني، لا تشكل النظريات التواصلية سوى فرضيات للتحليل، أي النظر إليها كإجراء تجريدي قابلا للتعديل والاضافة والحذف»16،

طالما أنها تتحكم في طبقات من الايديولوجيات ومستويات فكرية فرضتها وسائط التواصل الحديثة.

أمام أشكال التواصل المتعددة أفرزت مناهج التواصل في التصورات اللسانية ذات قيمة علمية أساسية مكنتنا من فهم رهانات ومفارقات العملية التواصلية، كالتي أثارتها البنيوية إذ تعد المحور الرئيسي للتواصل وكان لها الفضل في فتح الباب على مصراعيه لبقية المناهج والمدارس اللسانية، فأعطت دفعا قويا وجاءت تطويرا لها، كالتواصل السيميولوجي على يد أرك بويسنس ثم أنصار سوسير، اللذين أضافوا بُعدا ثالثا للعلامة (الدال والمدلول)، باشتراطهم حضور القصدية من التواصل، التي تتحقق منها الوظيفة التواصلية، في الحقل اللساني أو غير اللساني، وهناك التواصل التفكيكي باعتباره استراتيجية في القراءة، كالخطابات النقدية والفلسفية والأدبية، والتي تفوّض النص من الداخل، بتوجيه الأسئلة وطرحها من داخل الخطاب والنظم الفكرية، على مستويات عدّة : التهديم والتشريح ...، وأيضا التداولية التي أكّدت على الجانب الحواري بين المتكلمين، زيادة على المنهج التأويلي الذي انبثق من تأويل النصوص المقدّسة، وجعل بول ريكو يحدد مفهوم الهرمنيوطيقا انطلاقا من التفسيرات المتعدّدة واللانهائية في خضم الحوادث التاريخية والنصوص الدينية والأعمال الفنية والأدبية، والمنحنى الفينومينولوجي للخبرة الجمالية على يد إدموند هوسرل وهايدغر.

3. ماهية الفن التجريدي

1.3. المفهوم والابعاد

إنّ المهم من وراء الرسومات التجريدية خلق تصميم هندسي يتميز في صميمه بأنه يجذب العين ويأسرها، ولا عجب أن نجد كثيراً من الناس المتشبعين بنظرية المحاكاة، يَعُدّون هذا الفن دّجلاً، أو نتاجا للعجز الفني، فقد كانت أعمال الفنانين العظماء تسعى لتحريف والتقليل من أهمية مواضيع لوحاتهم في الحياة الواقعية، كرسم تفاحة أو برتقالة وأكواب ماء، مثل أعمال سيزان، الذي كان يسعى إلى تحقيق قيم شكلية، بتحريف ملحوظ للطبيعة وهي تقنية يعتمدها التجريديين بدءًا بالخاص وصولا إلى شكل عام، أو تعميم الشكل دون تشخيصه

«بمعنى أن طائفة قد تنظر للتفاحة والبرتقالة والكرة والشمس والقمر وتنتهي إلى الشكل الكروي الذي يمثل خصائص كل هاته الأشياء. أما الطائفة الثانية فقد تبدأ بالكرة (الكروية) دون الاعتماد على شكل خاص (لا برتقالة ولا شمس..)، وتُسلّم أنها من الأشكال المجردة التي تنطوي تحتها أشكال بصرية عديدة، وتترك للمتفرج الذي يؤولها كما يرى، وهي من الثراء بحيث تحتمل تأمّلات متعدّدة»17،

وعند ظهور هذا النوع من الفن، كان يقابل بازّدراء ويفتقد للجماهير المتعاطفة معه، ولا يـــُقْبِلون عليه بنفس الطريقة التي كانوا ينظرون بها إلى فن العهود السابقة، ولو بحثوا عن تصوير لموضوعات طريفة أو بديعة أو بطولية في طيّاته، أو بمعزل عن أي حكاية سوف تحكيها اللوحة، فإن أملهم سيخيب.

يظهر التجريد بصورة توحي بأشكال متعددة وإيحاءات متنوعة تزيد الشكل ثراءً، على أننا لا يمكن إغفال وجود مضمون وراء تلك التجريدات، «فأي عمل فني هو في حقيقة الأمر، عملية إبداع لشكل قابل للإدراك الحسّي، بحيث لا يصبح كذلك إلا إذا استحال إلى شكل، الذي لابدّ أن يأخذ اتساق في الكل، القابل للإدراك كموجود، له وحدته العضوية وكيانه المتفرد، القابل للوجود كقيمة في ذاتها، وليس باعتباره وسيط يذكرنا بشيء آخر»18، بحيث ما لبث الشكل في بداية الأمر أن يرتبط، بالطبيعة في بداية المشوار عن طريق النباتات، ثم تحوير الأشكال لإبعادها عن أصولها، وهو ما نجده في رأي أفلاطون قائلا :

«إنني لا أعني جمال الأشكال الذي يتوقّعه الغالبية العظمى كالذي يوجد في المخلوقات الحية والصور، ولكنني أعني الخطوط المستقيمة والأقواس والسطوح والمجسّمات، التي تخرج عن طريق المخارط والمساطر والمربعات، وتلك الأشياء ليست جميلة نسبيا مثل الأشياء المألوفة، لكنّها أكثر واقعية وهي دائمة ومطلقـة»19.

أصبحت الموضوعات الفنية التجريدية تُـعامَلُ بطريقة أكثر تجريداً لبلوغ مسالك المنجز التشكيلي، بحيث اختزلت الواقع واستخدمت تصميمات سطحية، لدرجة لا يمكننا أن نعرف مضامين ضامرة لمضمون اللوحة، إلاّ إذا نظرنا في غالب الأحيان لعنوان اللوحة، باعتباره الوسيط لفهم أبجديات التواصل مع التركيبة الإبداعية، فتارة يكون لمّاحًا يأخذنا للغوص في إبداعات دون مستوى وقدر دلالته، فيبقى إشهاريا مضلّلاً، مما يطرح تساؤلات عدة أهمهما ما مدى دور العنوان في اللوحة التشكيلية التجريدة؟، وهل يغنيها، أم يفقرها؟ أم أن المناهج التحليلية المختلفة كالسيميائية وجماليات التلقي، هي التي اهتمت بكل ما يحيط باللوحة، بعدما تبين أن العنوان من المفاتيح المهمة في اقتحام أغوار الخطاب التشكيلي وفتح مجاهليه قبل الولوج إلى أعماق اللوحة، وأحيانا أخرى كان تأجيل العنوان يفيد الفنان من إضافة تشكيلات قد مرّت على غفلة منه، لذلك يعزو 'بول كيلي' ازدياد الوعي بأهمية العنوان بكل بساطة إلى ما بعد الانتهاء من العمل باعتباره شقّ لتزيين اللوحة فقط، لأن «الخيال الحرّ هو الذي يلعب الدور الرئيسي في لوحات الفنان فيضع لمساته بالألوان والخطوط ثم يليها العنوان، فاللوحة بالنسبة له تمثل عنده الموضوع أو النصّ أما العنـوان فهـو للتجميــل»20، ومن هنا أيضا نفتح تأويلات أخرى لتتغذى منه القراءة النقدية على النحو الذي أنتجت عليه، فهل هو ضروري إلى الحدّ الذي لا يمكن الاستغناء عنه، أم أن الفنان يتعمد حالات أخرى تاركا لوحاته مفتوحة بدون عنوان مقتنعا بتعدد القراءات والرؤى ومبتعدا عن عناوين قاصرة المقروئية تلخص فنون الإبداع؟ وهو صحيح إلى الحدّ الذي لا ينقل الصوت واللون وباقي العناصر التشكيلية، بيد أنه يصف اللوحة غيابيا، أو كما يعبر عنه 'لويس هورتيك' بأن جوهر الفن يكمن في طبيعة اللون المستعمل واللغة تفشل في محاولتها نقل اللون إلى الأدب، وسواء أكان هذا صحيحا أو لا، فإننا لا نجانب الصواب إذا ما اعتبرنا أن عنوان اللوحة التجريدية تقيد أحيانا الحسّ الجمالي والإمتاعي عند الجمهور في لحظة الانبهار الأولى، فظهوره يعني سطوته وتجبّره على باقي ما أبدعه الفنان، مما تجبره على تحاشيه، فقد تمتد سلطة العنوان إلى نوع من الاكراهية الفنية على المتلقي، الذي يدخل إلى العمل من بوابة العنوان، وقد عّلقت في ذهنه إيحاءاته ورموزه، متأولاً عما يلاقيه من صعوبة التأويل، وموظفا خلفيته المعرفية لاستنطاق تلك التجريدات المبّهمة، وعلى الرغم من أن عنونة النص تكون أحيانا بشكل مقتضب إلا أنه يعتبر المشرعة للتواصل بين الفنان والآخر، بهدف إدراك مدى الانسجام والتوافق بين الشكل والمضمون، فيفتح بذلك بينهما نافذة يُـطَـلُ من خلالها على مفاتيح انغلاق اللوحة،

«ففي الفن الاّموضوعي(التجريدي)، مِثّلَ فنّ كاندنسكي وموندريان والتفوقين Suprématistes، لا يوجد موضوع لتصوير الإطلاق بالمعنى الصحيح لكلمة الموضوع، فاللوحة هي تشكيل من الخطوط الملونة والأقواس وغيرها من الأشكال وهي لا تصور أشياءً أو أناساً، ومن هنا جاءت عناوينها 'خط محوري'، أو تكوين بالأبيض والأسود والأحمر»21

)أنظر ملحق الصور)، ويمكن بتأملها العثور على مصدر لشيء ولو كان مطلق

« وتعتبر أول لوحة تجريدية بالمفهوم الحديث، للفنان كاندنسكي أول من استعمل الألوان مثل أنغام موسيقية، ورغم المدى البعيد في الاتجاه التجريدي للوحة، نجد في معنى عنوانها الذي هو 'تكوين'...، كذلك عندما رسم الفنان موندريان (1872-1944)، لوحة 'تكوين بالأصفر والأزرق والأحمر' سنة1912، فإنه لم يكن يقصد برسمه أشكالا هندسية بحتاً، ونفس الشيء مع الفنان جاكسون بولوك (1912-1956) في لوحته بعنوان 'رقم31-1950'، إذ كان يركز بأسلوبه هذا على تصوير العواطف، بدلاً من الكائنات»22.

أسئلة كثيرة تُطرح بصدد العنوان والغاية منه في اللوحة، تحقق نجاحا جيدا في المغامرة البحثية نكون قد أجبنا عن جل تساؤلات واشكالات العنوان في اللوحة الفنية، ويكون لجواب نموذجي إجمالي من عند الدكتورة 'عمارة كحلي'، بأن

«عناوين لوحات الفنانين تحمل إيقاعًا لا يلبث أن يحيلنا إلى كينونة شعرية للكشف عن وشائج عتيقة، من باب التشاكل الذي لا ينتهي إلى حدود التماثل ولا يُدّرَكُ فحواه، إلا في صلته باللوحة أو ضمن شبكة من الدوال، لا نتمكّن من أن نُدْرِك جماليًا عنوان اللوحة إلا بالرمز، وحتى فعل التوقيع والرسم المميز بالرمز عند بعض الفنانين، يشير ضمنيًا إلى أن الفنان لا يرغب إطلاقًا في الانفصال عن كينونته، بل يتستّر وراء اسمه على سبيل التوكيد غير المشروط لذاته الموجودة في كل مكان من اللوحة، وليس حصرًا في هذا الهامش المنزوي منها » 23،

فالأنوية (النية) من عنوان اللوحة وذاتيته المشبّعة بالحساسية، تؤكد على فتح فضاء السيرذاتي للفنان القريب من محتوى اللوحة بنحو عميق، لفهم الدلالات المغيبة والحاضرة والكشف عن تعددية المعاني بعنوان أو بدون عنوان للوحة.

لقد اتّبع أنصار الشكلية استراتيجية جريئة عند اقناعهم الجماهير، بفكرة مفادها أنّ ما يعتقدون أنه فناً ليس في الواقع الأمر فنّاً على الإطلاق، فاللوحات التي تقتصر على تصوير موضوعات الحياة الواقعية وحوادثها ليست فنّا جميلا بالمعنى الصحيح، فما كتبه المفكران الشكليان كلايف بل Clive bel وروجي فراي Roger frey، كناقدين فنانين بارزين، قد شبّها الناس الذين لا ينفعلون بالتجريدي الخالص، بأنهم مثل الأصمّ في قاعة الموسيقى، لأنّ

«الصور التي تحكي حكايات توحي بمواقف، وجميع أنواع الرسوم التمثيلية، لا يكون ما يؤثر فينا هــو الأشكال والقوالب، وإنّما الأفكار أو المعلومات التي توحي بها أو تنقلها هذه القوالب، ومن هنا فإن انتباهنا يتحول من التصوير إلى الحياة الواقعية، ولا تكون قيمة التصوير عندئذ، كامنة في العمل ذاته » 24.

2.3. المقاربة التكاملية لفهم الرسم التجريدي

كان من الطبيعي أن تجد التجريدية المناخ المناسب لتواجدها في الفن التشكيلي الحديث وانتشارا واسعا مع الفن المعاصر، ليدُلّ على تجاوز قاعدة المحاكاة لمظاهر الطبيعة،

«فالتجريد هو الابتعاد عن المحاكاة الساذجة ومحاولة استخراج أو البحث عن حقيقة الشيء الجوهرية المتخفّية وراء مظاهرها الحسية المادية، وهذا ما يعنيه الفنان الروسي فاسيلي كاندنسكي، بالضرورة الداخلية في محاولة جعل اللامرئي مرئيا، بحسب تعبير بول كلي1940-1879م»25،

وهذا هو المفهوم نفسه الذي تنادي به

«نظرية الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهور 1788-1860، بتجريد الأشكال من الطبيعية الواقعية وفصلها عن قالبها الواقعي، لتأخذ الفكرة مكانها الصحيح محلا للشكل الواقعي وإن بــــّدا عليها بعض الغموض. ويتحقق ذلك بالموسيقى وكانت هاته الآراء لشوبنهور، هي الأساس التي استند عليها كاندنسكي، الذي حرّر التصوير من أغراضه الطبيعية محاولا التقرب إلى نظم الموسيقى القائمة على الأصوات التجريدية المحررة، من سلطة الواقع المحسوس، والارتقاء بنظم اللون إلى مرتبة النغم الموسيقية»26،

وهو ما حدث في العصر الفيكتوري حينما تغير مفهوم الفنون مع حركة الفنّ للفنّ التي احتفت بالشكل وأعطته أهمية على الموضوع إذ

«لم تعد الفنون مجالا لفهم العالم بل أصبحت غاية في ذاتها وأعلن 'والتر بيترWalter Pater ' بأن كل الفنون تطمح إلى الموسيقى، وهكذا أصبح التجريد هو أساس العمل الفني والمعيار الرئيسي الذي يحكم به على الأعمال الفنية في القرن العشرين»27.

يوضح فاسيلي.ك، تجربته التجريدية الفنية قائلاً :

«إن الغاية المنشودة لتفسيح الشيء المرسوم من قبل الرسم الذي يمتصه، علَّمتني إمكانية الوصول إلى تقسيم يتجاوز الشيء حتى على اللّوحة، وتساءلتُ ماذا يجب أن يحلّ محلّ الشيء، فانّتصب أمامي الرسم التّزييني، ووجود الأشكال الذي لا يعبر عن شيء، ويُرّعبني في الوقت ذاته، وبذلك قمتُ بمحاولات حّـذرة من أجل رسم الأشياء والأشكال الخالصة، وذلك بتجريدها من تفصيلاتها العارضة ولأغوص إلى أعماقها الجوهرية»28،

النفوذ عميقاً إلى حقائق الأشياء والاتجاه بقوة نحو الكلي فيها، وتجاوز الشخوصية والجزئية، «يقول كاندنسكي من بين جميع الفنون فإن التجريدية أصّعبـها، إنّها تتطلب أن تكون رساما جيّدا وعـالي الحساسية والادراك بالألوان والتراكيب وأن تكون شاعرًا حقيقيًا، والشرط الأخير أسـاسي»29، وعليه نرى كيف كان فناني التجريدية يقومون بإحكام التقنية وبحذر شديد عند التعبير بالأسلوب التجريدي، ولم تكن مجرد محاولات التفاصح والتشدّق وخالية من أي طاقات فنية، فالاستغناء عن رسم الشكل الواقعي والاتجاه لهندسة الخط واللون، لا يعني أنّه لا يحمل أي ذائقة فنية، أو أنها تأويلية مغلقة «فمثلا الشكل الكروي، هي تعبير للتفاحة والشمس والقمر وكرة اللعب وما إلى ذلك، فقد يوحي بمعان متعددة، ويبدو للمشاهد أكثر ثراء»30، وهذه الحداثية التي أدت إلى تحول في الرؤيا الفنية في مفهوم اللوحة، كان من مظاهرها أن توصل الفنان كاندينسكي إلى أنَّ « فنَّ الرسم يتلاقى مع فن الموسيقى من حيث المبدأ، وأنه يمكن للفنان أن يقدم سمفونيات بصرية بواسطة الألوان، تماماً مثلما يبدع الموسيقي بواسطة النغمات الصوتية، ويؤكد أن الألوان وحدها تكفي لخلق عمل فني متكامل»31، بمعنى أوضح كذلك

«نفي الصورة وما يتطلب من استنباط الأساليب، وتقنيات جديدة في مضمونية الفكرة محل الصورة، لتحرّر الفنان من قيود الموضوع الهادفة لتصوير ما يمكن تسميته الموضوع الداخلي، عند ذلك تكون الصورة المرسومة نوعاً من الإسقاط لهذا الموضوع»32،

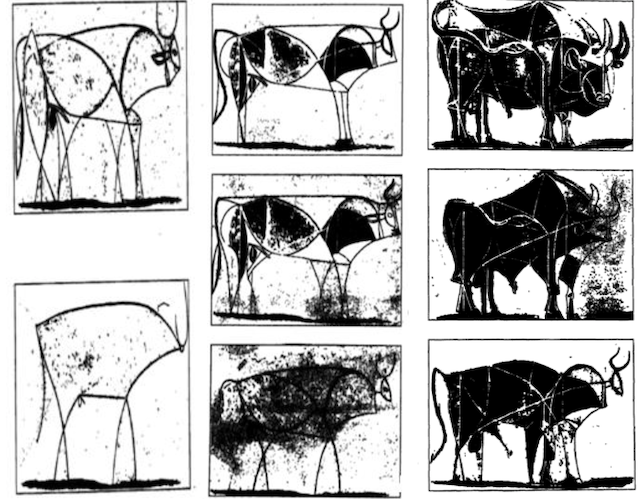

وحيث التحول من الخصائص الجزئية إلى الصفات الكلية، ومن الفردية إلى التعميم المطلق، نجدها في حالات التغيير مثل

« شكل الثور الذي صَوّرَه بيكاسو في عام 1945-أنظر ملحق الصور-بادئا من ملامحه الطبيعية منتهيا بشكل مغاير تماما في الحسّ وقدرة التعبير، هي نموذج جيد لتوضيح منطق التناول والتحوير لديه، وكذلك قدرة الحرية الواعية التي تتيح له قدرا كبيرا من السهولة في الانتقال بالشكل من هيئة لأخرى»33،

وهذا أمر بالغ الأهمية يوضح لنا أبعاد التجريدية التي تعطي للفنان حرية واعية في التعبير.

أصبحت الدراسات المعاصرة في دراسة علم الجمال وفلسفة الفن تستند إلى علوم الوقائع لا إلى علوم معيارية، بمعنى أن مهمة عالم الجمال في عصر الحداثي لم تعد تقتصر في توجيه الفنان أو نصحه أو إلزامه بإتباع قواعد معينة، بل أصبحت مهمته وصف الواقعة الجمالية المنتجة بأساليب وطرق موضوعية بعيدة، عن معايشة الفنان وإدراك المتأمل، ولأن مصدر وعينا الفني للوحة التجريدية العميقة، يأتي من الاستلهام وليس من الإلهام، فمن يتّبع هذا الأخير فإنما يسير على خطى الهوى والوهم في بناء اللوحة التجريدية، وينسف البنى التاريخية والمعرفية والفنية للتواصل، وينجم عنه حلقة فنية مرّبكة، تلعب على أوتار الجمال بحسب سيادة الالهام، وبالتالي ننفصل عن

«الفن الذي هو أساس عملية التواصل الثقافي والجمالي، أو أساس التخاطب الذي يتم بين الفرد والجماعة، وحركة الإبداع، كما يراه إرنست غومبريتش Ernst Gombrich' بأنه لا تتم إلا بهذه الحركة نحو الآخر، وكوسيلة للمشاركة الفكرية والوجدانية بين الفنان والمجتمع، كما يراه متذوقو الفن، أنه من الضروري أن يشمل العمل العظيم على العناصر الشكلانية الدّالـة، وعلى السّمة التعبيرية التوصـيلية في نفس الوقت»34.

إذا ما كانت تلك الأعمال التجريدية أثناء اختراقنا لحدودها السطحية، أي الانتقال من مرحلة الترميز إلى مرحلة فكّ الرموز، لا تحمل في طياتها أي دلالة، فهذا ما يسميه البعض الدّجـــَل أو المخربشات، والبعض يناديه بالتطرف الفنّي، لأن المسؤولية لا تلقى على الأكاديمي والمتلقي فقط، بل الفنانون أيضاَ لهم شطحات وتلزيق، تجعل من الصّعب حتى على المختصين أحيانا أن يفهموها ويحلّلوها، ويصلوا إلى استنتاج مشترك، لأنه من المؤكّد أن عالم الفن التجريدي حينما بدأت بوادره الأولى كان متصالح إلى حدّ ما مع جمهوره، فعلى سبيل الاستشهاد ومن منطلق العَطف والحرص على احترام عقلية المشاهد، أصدر كاندنسكي مجلة دورية لشرح هذا الفكر، وباستضافة أصحاب الفن التجريدي وشرح حقائقه والردّ على كلِّ الإشكالات لفهم ما سيقدمه لنا، عكس ما هو متداول اليوم عند بعض الفنانين التجريدين، «وكأيّ فنان أصيل لم يتعالــــى كاندنسكي على جمهوره ويكتفي بالرسم فقط دون شرح، بل أنتج كتابات فلسفية كثيرة في هذا الموضوع»35، فكان بحقّ ناتج من فعل تراكمي للمعرفة الفنية، وبنائية تفاعلية بين المنجز الفني للفنان والأكاديمي والجمهور، امتدت على مدار قرون من الزمن. وفي نفس الوقت هذا ليس معناه عدم الخروج عن النصّ الفني التقليدي لصالح تجارب أكثر حداثة، بل على العكس ومن البديهي أن يكون في

« التجريد تعرية للطبيعة من حُلّتها العضوية، ومن أرديتها الحيوية، كي تكشف عن أسرارها الكامنة ومعانيها الغامضة، وسواء كان التجريد هندسياً شاملاً أو جزئياً بتبسيط الأقواس والمنحنيات، وسواء كان تجريداً كاملاً أو نصف تجريدي، فانه يعطي الإيحاء بمضمون الفكرة التي يقوم عليها العمل الفني»36،

وهذا على النقيض تماما، فيما نجده في بعض أعمال الفنانين التي تخلو من أي مضمون أو فكرة، وتسوّق على أنها فنّ، فليست الغاية أن تواكب آخر صيحات العالم الفنية، أو أن نفترض بها التنازل لصالح الجمهور المحدود الثقافة الفنية التشكيلية لإرضائه، بل إن إعادة تأسيس خطاب فني بذائقة جمالية معاصرة متموضعة في خطاب فني مفتوح، هو الذي يتيح لنا اتصالا غير مباشر بذواتنا الداخلية وتواصلا مع غيرنا، ونستعيد من خلالها تواصل وقراءة ثرية عالمية، قادرة على التأثير وإثارة مشاعر وعواطف غير واعية، ونحن نعترف للفنان بأنه يقوم بتحريف الأشياء عن أوضاعها السّوية ويمنحها وظائف جديدة وعلاقات جديدة المظهر، يغير الأشكال ويمازج بحرية، المادي ليتّحد مع التجريدي، والوهم يتداخل مع الواقع بحيث يتعذر التمييز بينهما، وبديلا لهذا الخطاب يدعو دولوز « لفن منفتح على الحياة، فالفن ليس غاية في حدّ ذاته وليس نشاطا محايدا، بالعكس الفن خدمة الحياة أو بتعبير أدق هو الوسيلة والطريقة الحاذقة والماهرة القادرة على مـدّ خيوط الحياة ورسمها.» ويضيف في موضع آخر «لابـدّ ألاّ يُستَشّهَـدُ الفنّ بعالمٍ متعـالٍ بل بعالم نعـيش فيه، لا بـد من استخلاص الفن من تكرارات الحياة اليومية»37، فليس ثمة إذن اعتباطية فكل شيء يفترض شيئًا آخر، فما أراده نيتشه ومن بعده دولوز أن «كل محاولة لتنّـزيه الفن وتجريده ينبغي أن تنظر إليه من خارج التجربة الجمالية ذاتها، أي أن تنظر إليه من وجهة نظر المشاهد، دون الوضع في الاعتبار تجربة المبدع»38، وحتى الفنان 'هنري ماتيس' يجعل نفسه في موضع المتلقي، كي يدرك ما جادت به قريحته ولم تجرؤ فرشاته على تحريك كل ما أراده في هذه الحيرة، «حينما يتم الفراغ من رسم اللوحة، فإنها تبدو عندئذٍ كالمولود الجديد، والفنان نفسه في حاجة إلى بعض الوقت حتى يتسنى له أن يفهمها»39 .

4. التجريدية ومستويات التواصل بين الأكاديمي والفنان

1.4. التجريدية المعاصرة ونقص التماسك

تُعَدّ الحداثة حركة فكرية تؤسّسها نزعة جمعية اجتاحت الثقافة، وأدّت إلى اهتزاز في البنيات الاجتماعية والإنسانية، مما دفع رونيه هويغ لأن يقول، أن الفراغ والقلق والعبث هي التسميات التي أصبحت تردد في عصرنا، ثم تحول الفكر من نمط معرفي إلى نمط معرفي آخر مختلف عن المألوف مع ما بعد الحداثة ليطال «أنماط فكرية جديدة شاملة لجميع المستويات(اقتصادية، سياسية، فكرية، عقائدية...، ليتطلع الفنّ أيضا إلى رؤية تبتعد قدر الإمكان عن الطروحات الكلاسيكية والواقعية التسجيلية»40، وكان من الطبيعي أن تتعرض بعض الأعمال التجريدية إلى التغيير والتلاشي والابهام والغموض، بغضّ النّظر عمّا إذا كان الواقع يمثل البداية التي ينطلق منها إبداع الفنان أو ينطلق من الخيال، أو كما يراها 'هربرت ريد'، بأن موقف الإنسان من الواقع، موقفٌ وجودي يتذبذب بين الاندماج وبين الخوف من الواقع، فعندما يغلب عليه الاندماج يظهر التشبـيه، وكلما سيطر عليه الخوف يبرز التجريـد، وموقف الفنان من هذا كله، يكون تارة موقف الاندماج وتارة موقف الخوف، لذلك يقوم الفنان بإنتاج أعمال تجريدية وإهمال غير التجريدية، أو كما يقول محمود بسيوني بأن الفنان بحاجة إلى كشف المستور وراء الأشياء بحيث تظهر قيمته الجمالية للرائي المثقف عبر التجريـد، ولكن هل كانت فعلا كلها ذات قيمة؟ فاستطاع الفنان أن ينالها عن طريق تلك الحرية الممنوحة واستقلاله الفكري، لدرجة تصعب رؤيتها عند الآخر، رغم محاولاتنا المضنية سواء أكان مثقف نخبوي أو شعبوي محاولا فهم هذه الأعمال؟. أم أن هذا الأمر

« ليس على النخبوية وحدهم القائلين بغربة الإبداع الفني، بل ومُمَثلو مختلف تيارات الفن الطليعي الذين يؤكدون على الهوة الفاصلة، بين القلّة المثقفة وبين الجمهور العريض، وبأن الفن الحقيقي ينبثق ويتطور في الصراع المستمر مع آراء وأذواق الجمهور، فالجمهور تعود على كل ما هو رخيص برّاق وشتى البدائل المزيفة، ورفض الفن الأصيل والجديد لأنه فوق مستواه ولا يفهمه»41.

مهما يكن فهي في الأول والآخر تجريدات لانفعالات ذاتية لا يريد الفنان الافصاح عنها سواء لقيمتها أو لسذاجتها، أو حتى لتفاهتها على نحو من العبث أو العبث ذاته، وقد صنفت أنها لوحات تجريدية تُباع بأغلى الأثمان حتى وإن كانت كومة من الأقذار.

إن الفنان إنسان قد يختلف عن الانسان العادي بسبب أحاسيسه العالية وتأمله المفتوح الذي يجعله في صراع مع حالات المغلق، وإن أي فنان قد يرى ما لا يراه الآخر، لذلك يتبارى الفانون، كلٌ بطريقته ليعطينا ما يشّع خصائص يحسّها المشاهد، لكنه لن يرتفع إلى روعة هذا التأثير إلا اذا استطاع أن يروض جمود التواصل بيننا وبينه، فالشاهد أن

«الدراسات توصلت إلى أن العمل الفني رسالة موجهة من الأنا (المبدع) إلى الآخر (المتلقي)، بقصد التوصل إلى ما يمكن أن نطلق عليه حالة (النحن)، أيّ توحد الأنا والآخر في حالة نفسية واحدة، تجمع بينهما وتزيل ما بينهما من فوارق واختلاف في وجهات النظر والانفعالات»42،

ومنذ أن اكتشف الإنسان الرّمز قبل أن يكتشف الفن وقبل أن يكتشف الكتابة، إلا لحاجته لأن يصطحب معه الآخر عبر وسيلة اتّصال مفهومة، مهما اختلف أصل هذا الانسان أو اختلفت لغته، وهاته الحاجة دفعته لاكتشاف لغة مستوحاة من التّعبير الطبعيين للتواصل والاتصال، فالثابت العام

« أن أحرف لغة مـا أيّا كانت، ما هي إلاّ مجرّد رموز متعارف عليها بين مجموعة من البشر، وكلّ مجموعة رموزها أو حروفها متعلّقة بلغتها الخاصّة بها، ولا يمكن لشخص غريب عنها أن يعرف معنى تلك الرّموز أو الحروف دون أن يتعلّم ذلك في مدرسة أو معهد، ولكن هناك رموزا من البساطة بحيث يفهمها أي إنسان مهما كان انتماؤه العرقي، ذلك لأنّه يعتمد على الاتّصال البصري تصّويريا كان أم تجّريـديـًا، ولهذا يمكننا القول إنّ الاتّصال البصري يكون أبسـط وأشمـل ومعبّـرا أكثر من الاتّصال اللّغوي»43،

ونظرا لأن كل من الأكاديمي والفنان يتّخذ شكلاً اجتماعيًا يؤدي من خلاله وظيفته المنوطة به، وبحكم « أن التذوق هو عملية اتّصال، وعملية الاتصال تقتضي وجود طرفين أحدهما المرسل والثاني المتلقي، بينهما قناة للتوصيل ورسالة محمولة على هذه القناة»44، ظلّ من اللازم أن تثور لدى المرسل إليه، تساؤلات عن ماذا يتواصل ومتى وكيف؟، حول ما لم يكن يدركه من قبل، فتصبح دائرة التلقي لديه مستعدة لخليط من التجريدات بجِدّها وهَزّلها، تأخذه إما إلى التّيه او إلى مرفأ المعنى، وعليه لا يمكننا أن نحمّل الأكاديمي بما ليس من أبجديات الوعي بالفن، ولا المتلقي بعدم اكتسابه ثقافة فنية تمكنه من معرفة تلك الخربشات، بل إن بشاعة هذا العمل يتحملها الفنان وحده، الذي لم يتخلى بموجبها عن فردانيته لصالح التوحُّد مع الآخرين، «فما كان الشاعر أبدا يُنشد لنفسه، ولكنه ينشد للناس، وما كان المَثـّال أو الرسّـام ينحت التماثيل أو يرسم الصور، أو يعّزف الموسيقى ليكون ذلك بمثابة النجوى بينه، وبين نفسه، بل كان كـل ذلك للناس أجمعين»45، حتى يلتقي في محرابه مع غيره أينما تواجد،

«وإن تعذر عليه ايجاد النظام الكفيل بنقل تجربته الخاصة، فعليه أن يستنبـط له نظامـًا جديـدًا للتواصـل البصري مع الآخر وفق ثقافـة عصـره ووسائلها، فالتواصـل بمعناه الايجابـي أداة للتغيير ووسيلة للتوجيه، لأنه يتولّى مهام الإعلام والتثقيف، والارشاد والتنشئة، وهذه المهام تشكّل جوهر الثقافة التي يقوم عليها بنيان المجتمع»46.

صحيح أنّ فن التصوير ليس وسيلة للشرح أو السرد بطريقة تمثيلية وبالمحاكاة، فالفنان ينهل من الطبيعة أغلب قوانينه ويستجمع ضوء الشمس لينثره على اللوحة فتلتهمه ليصير ألوانا ويبتلع كل لون لونا آخر وتولد ألوان ثانوية، وتنكسر الخطوط في بعض المناطق وتمتد لمناطق اخرى، وتتشعّب الضّلال بين القاتم والفاتح في الفضاء بشكل عام، حتى تبدو ساكنة رغم الحركة المتفاوتة، والفنان هو من يملك القدرة لصياغة وإحالة كل هذه المعاني في عمل فني معين، يثير في الملتقي الاستمتاع الجمالي، وصحيح كذلك حين أكّـد كانط أن التجربة الجمالية هي تجربة مستقلة بذاتها ولا يمكن إرجاعها إلى أي نشاط نظري للمعرفة ولا علاقة لها بمعرفة الحقيقة وبالعلوم النظرية، بل إنه تعبير عن تجربة انفعالية وخيالية، فلم تكن يوما تلك الوسيلة من أغراض الفن، لأن الفنان يعبّر ولا ينقل، إنه يوحي ولا يفسّر، فهاته الاستزادة التي أوردناها ليست مجرد تخبط وتناقض في التعليل، بل ربما كان من الجائز لدراسة متفتحة رحيبة الأفق لعدد أكبر من التساؤلات السلبية أن تؤدي بنا إلى إدراك بعض أنواع التبسيط، لنبرّر حقيقة بعيدة المدى بأن للفن علاقة بالتذوق، وبأن التجربة الجمالية لا تقتصر فقط على عملية الإبداع أو الخلق الفني، بل إنها تشمل كذلك العملية التذوقية حينما نطرح المتلقي على الجانب والأكاديمي أمام تفكيك التجريدات المبهمة، «فمعلوم أنه عندما يقتصر الفن على مجال التجريدات الهزيلة والإبداع الشكلي، يبتعد عن التعميمات الفنية الكبرى ويفقد قوته الجمالية الكاملة وينحدر»47، فكما تثري تلك اللوحات تجربتنا الجمالية بقدر ما تفقّر الفن، على النحو الذي نتساءل فيه مع مؤرخ الفن 'توماس مونرو'« هل يا ترى كل فن تطور تطورا عظيمًا هو بالضرورة معقد في الشكل؟ وهل مثل هذا الفن هو بالضرورة أحسن الفنون؟.. لم يقل الفيلسوف 'سبنسر' هذا صراحة ولكنه لمّح إليه مرارًا، حين أورد الأمثلة على تزايد التعقيد في الفنّ، إيضاحا لقانون التطور، وفي امتداحه للفنون المتطورة على أنها أحسن وأسمى وأكمل من الأنماط القديمة»48، ولكن هذا ليس معناه نبذ لسائر الطرق والأساليب القديمة أو التضحية بالأصالة في سبيل المعاصرة، وصفوة الجواب هو الذي يجيب عن

« نظرية سبنسر التي تذهب إلى أن التعقيد خيـرٌ على الفن، فوجد نفسه قد اصدم في أبحاثه حول الفن الهمجي، وبأن هذا الأخير ما هو إلا عرض للمجتمع المتبـربـر الاستبدادي، فالحكم الاستبدادي ينشد في الفن وسيلة للتباهي، يلقي بها الرعب في قلوب الناس بِطرازٍ فائق الجمال بالغ الإتقّان، ومن أمثلة ذلك الزخارف المتقنة التي تزين المقابر والمعابد، وكذا الأرستقراطية الحديثة وشارات الشرف وفي أسلحة رجال البلاط المرصّعة والمزدانة بشكل بارع ورائع»49،

ينبغي بنا إذن الإقرار بأن الفن بحكم تعامله مع الوجدان والعاطفة ومهما بلغت درجة التجريد، فلا يقف مبررا ذلك أبداً من عدم خضوعه للذوق والمعرفة، لنجد أن سبنسر عاد مجددا.

« وقد آمن بأن أعلى ضروب الفن يرتكز على العلم، ولن يتيسر للمرء بغير العلم الوصول إلى أفضل نتاج أو تقدير للفنّ، فعظماء الفنانين، كان لديهم دومًا رصيد من العموميات في أدنى مراتب العلم، وإنه لينبغي على المرء لينتج صورا أو نحتا أو أدبا جيدا أن يُلِمَ بالحقائق والقوانين المتعلقة بالأشياء التي تمثلها هذه الفنون، وكان سبنسر أكثر توفيقًا حين ذكر نقطة هامة لم تدرك في علم الجمال إدراكًا كافيًا حتى اليوم، حين قال أن كل فنان بحاجة إلى معرفة كيف أن عقول النّظارة أو المستمعين، سوف تتأثر بخصائص عمله المختلفة»50،

تؤكد بدورها 'سوزان لا نجر' أنه قـد توجد مجتمعات لا تعرف الأساطير ولا الدين ولا العلم، ولكن لا توجد مجتمعات من غير الفن، هذا يؤكد أن الفن من نسيج الحياة الإنسانية وأنه سبق العلم، ولا يمكن اعتباره ترفًا أو غلافًا خارجيًا، فهي تعترف بأن الأنماط الأخرى كالخيال والتعبير العاطفي عند الفنان لا تأتي على حساب الفن الواقعي، بل أولى بنا أن نقول أنه تعبير عن الجانب اللامنطقي والنمط العام لإحساس الإنسان وقيمه السائدة، جاءت في صور أشكال ورموز منطقية، يمكن تعقّلها وفهمهما، ولا نقول تعقيـلها،

« فالابتعاد عن وظيفة الفن كأداة تواصل يقود حتما إلى تحريف وتشويه طبيعة الإبداع الفني، فمثلاً المسرح لا يستطيع أن يستمر مهما سعى إلى ذلك محبّوه بغير جمهور، كما أن الفن السينمائي والمونولوج الإبداعي مفهومان متناقضان، ومع ذلك يطرح أساتذة الفن السينمائي في أفلامهم، مع كل تعقيد وغموض في تجاربهم وإخراجيتهم الإبداعية، السعي لمد جسور التواصل مع المشاهد»51،

وحرّي بنا كذلك، القول أن اللوحات التجريدية الفارغة والمتحذلقة في برج متعالي لا تستهوي عقول الجمهور، وإنّ مكّمن الأثر الفني لا يأتي في السطحية الجامدة المتجردة، ونستطيع أن نصل باستخدام معايير مختلفة إلى أن

«الترابطات اللطيفة بالألوان أو بالأصوات أو غيرها فإنها تحدُثُ بالتجربة، وأن تلك الأشكال التي يحس بها المرء بأنها معقدة، هي جميلة دون أن ترهقه لأن فيها من التنوع ما يكفي للحيلولة دون الرتّابة الممّلة، ولكـن ليس إلى الحدّ الذي يدعو إلى الحيرة وتشتّـت الانتباه، وإنّ الأعمال الفنية المعقدة تثير في الرجل المثقف خواطر سّـارة، ويحدث التذوق العالي للجمال، حين يبلغ المرء درجة من السمو، لا تستلزم استنفاذ الطاقات استنفاذًا تامًا في تلبية المطالب المادية»52.

2.4. التبسيط العلمي للتجريدية

إن الهدف من تأسيس الجامعات وكليات الفن والمدارس الفنية، لا يقتصر على توفير التعليم العالي المتخصّص والمتقدم لكل من يريد فحسب، بل إن الأمر يقتضي تقديم خدمات تعليمية ذات المستوى النوعي الذي يفي بالاحتياجات المجتمعية، في عصر يتسم فيه الفن بالتطور السريع والمنافسة العالمية لجعله بديلا للموارد الاقتصادية الوحيدة،

«فالاختلاف في المفاهيم والمصطلحات الفنية تستند إلى المستوى الثقافي والفني لدى الطالب والأستاذ والفنان والمترجم، منهم المتخصص بالفن ومنهم غير المختص، وهذا بالطبع ينعكس على عملية إصدار الحكم أو تقويم العمل الفني المنهجي العلمي أو الفنان المحترف، إذ تختلف من حيث التخصص والممارسة، كل حسب قدراته الفنية والثقافية والاجتماعية حتى وإن كان هذا الفرد خبيرا أو رساما متميزا»53،

إنه ليس ثمّة شكل من أنواع الفنون يمكنها أن تتطور وفق كل الأساليب دفعة واحدة وتَحَدُرًا مباشرًا من جيل إلى جيل،

« فعندما نستعرض اليوم مـا تـمّ من خلال العقود الماضية من عمر الفن العربي المعاصر، نجد أن من أهم المنجزات قد تحقق من خلال تأسيس المعاهد الفنية، وازدياد الوعي بالفن ودوره في التنمية الثقافية والحضارية، وتأثيره على تطور الفرد والمجتمع، وهذا لم يكن يتحقق لولا وجود مؤسسات ومعاهد ترعى وتنظم كل هذا العدد الهائل من القابليات والامكانيات وترشدها نحو الطريق الصحيح»54،

وهذا ما انتبهت إليه بعض الدول العربية ومنها دول الخليج، والمشرق العربي، التي وضعت من أولوياتها إنشاء كليات للفنون الجميلة، ولو أن الأمر اقتصر في الجزائر على تجربة لِكُـلّية واحدة فقط بمدينة قسنطينة مقارنة بحجم القطر الجزائري، والتي ما كـان لها لأن تُنّشَئ لولا فرصة التظاهرة الفنية لمدينة قسنطينة كعاصمة للثقافة العربية في 2015، إلا أن الأمر يستحق التشجيع والتنويه، فبهذه الكليات المتخصصة في الفنون الأدائية والقولية والبصرية، تستطيع الدول العربية دفع مسيرة الفن، مستجابة للتحدّي الذي يفرضه العصر،

« فتأسيس المدارس الفنية وفق قوانين ونظم أكاديمية، قد نقل الفن من مرحلة الهِواية إلى مرحلة الاختصاص والاحتراف، ومنذ ذلك الحين بدأ الفن العربي يتجه نحو آفاق جديدة، ويدخل في أجواء ووظائف لم يكن يعرفها سابقا، وتَعَرَّفَ الرسامون على تقنيات وأساليب فنية، كان الأوربيون قد قطعوا شوطًا كبيرًا فيها منذ قرون»55،

ومن هذه الأدبيات نستنتج أن التعليم الجامعي لا يولد اعتباطيا ولا يتيسّر له أن يؤدي مهمته إذا لم يهيئ له أسبابه، وبقدر عالي من تجسيد المشروع الفني داخل الوسط الجامعي، الذي أثبتت التجربة أنه بالفن يحسن سلوك الطلاب وينمي مهارات التفاعل بينهم ويقلل من الضغوطات ويزيد من تقدير ذواتهم، ويُحدِث سموًا وارتفاعا لحالتهم النفسية، « فلقد كانت المعاهد الفنية بؤرة صالحة لتنمية المواهب والقابليات لدى الشباب حيث تلقوا دراساتهم الأساسية ثم انتقلوا بعد تخرجهم إلى مختلف بقاع العالم للاستزادة من الخبرات شرقا وغربا، وأصبحوا فيما بعد رموزا للحداثة الفنية في الوطن العربي»56.

على هذا الأساس يلاحظ العامة من الأكاديميين والباحثين الجامعيين أن التجريدية لا سيما المعاصرة منها، أصبحت مجموعة من الرسومات الغير مفهومة والتي تتشابك بطريقة عبثية لا تدل على أي معاني واضحة، لذلك «قد يؤخذ التجريد مأخذ الذمّ، فيقال فلان تجريدي إن كان ممن يحلو له العيش في عالم الخيال والأوهام»57، وهو جانب فيه الكثير من الصواب، إذا ما تأملنا تلك اللوحات التشكيلية التجريدية، وقد اعتراها الإبهام والغموض وخلاف الإيضاح، إلى درجة إفساد الذوق وتحميل الفن مضامين متردية لا تحتمله، هذا إلى جانب هُـوّة أخرى وهي تضيع التقاليد الفنية العريقة التي كان لها الفضل في تطوير الفن، ومن هنا يبدأ مربط الإشكالية بين الفنان الرافض لكل ما هو بيداغوجي، الجائر على الجامعات وهي التي كانت

«من أهم التعاليم التي جعلت من أن يكون المدرس فنانًا له إسهامات إبداعية، وأن يشمل التعليم كافة الفئات دون تمييز وأن يتم التدريس على مبادئ تربوية وليس على مبادئ أسلوبية، وأن يخضع الطالب لاختبار الموهبة قبل قبوله، وكان للنشاطات والتظاهرات الفنية التي قامت بها الجامعة بهذا التوجه الجديد، أثر كبير على خلق مناخ جديد من الحرية التعبير وغرابته، وطرحت لأول مرة أعمال ذهنية محّضة (Conceptuel)، أثارت سجالاً حول ماهية الفنّ»58.

الذي شدّ انتباهنا ويبعث على الدّهشة، أن يقوم الفنان بعمل مجموعة تجريدات بضربات الفرشاة التي لا معنى لها، والأّسى هو الاستمرار في القول أن المعنى في بطن الفنان. !، والحق، إن مثل هذا المنطق المخادع العتيق، ليس من السهل كي يبهرنا نحن كمختصين وأكاديميين في المجال الفني، ربما المتلقي البسيط الذي يشاهد ثم يغدو يُحلّل ويَرجع ليفسر ويربط من جديد ليقارن ما لا يَفهم ويُعيد القصور والتقصير إلى نفسه، لا إلى تفاهة ما يَـرى ولا الى حقيقة ما يُرى، إنه محض العدمية ولا شيء، سوى ضرب من السفسطة التشكيلية مع بعض المساحيق التجميلية، فعـدا الخطوط المخربشة واللطخات اللونية، تتحرك خبط عشواء على اللوحة، سيكتشف المثقف بلا شكّ أن مثل هذا الاستقراء، الذي يعتبره بعض الفنانين نتاج انفهام ذاتي لفنٍ معاصر، فالأولى بالذكر هنا أن تطرح أمامه أيضا مناهج معاصرة(منهج بنيوي تفكيكي، تحليل الخطاب، ألسنيات، سيميائية...)، وهي ديّدن اللؤماء، إذا ما تم مساءلة الفنان بالطريقة المعرفية وبمسوغاتها الثقافية، حول ما يمرره على أساس أنه فن !. إن ما يحتاج إليه الوسط التشكيلي في الحقيقة هو دأب الأكاديمية والمدارس الكلاسيكية للفنون المتأخرة، أين احتفظت إيطاليا في معظم طرحها الفني بالأكاديمية كاتجاه عام، وتاهت فرنسا في دروب التطوير بشكل مطرد وسريع، وتكوين رفيع من مدارس فنون الحضارة الإسلامية، ليأتي بعدها تفرد وتميز الفنان، أو كما «ينصح الفنان زاك ليبرمان بفكرة مفادها أنه : علينا أن نفكر في العملية الفنية تماما كما في المختبر نجري بحوث ونعمل معا»59، حتى يتسنّى لنا كشف مخاض الخزعبلات لهذه التشكيلية التجريدية المبهمة وأوصارها المعاصرة.

نحن نؤمن بمسعى يقود إلى التساؤلات للكشف عن جذور الإشكالية التي تتعدد مناهلها ومراميها ومجالات تأثيرها وأصدائها وصولاً إلى تغطية أهداف الدراسة، دون الجنوح إلى النقد المبستر والمجزوء، نستحسن وصف ثقلها ونستهجن خواؤها والمفروغ منها، فكان لا بد من أن نستخلصها استخلاصا أمينا ومتينا من قراءتنا المتواضعة لهذه الإبداعات في إطار عصرها وزمنها وقيمها وأطروحاتها، لذلك وجدنا من الواقع أن هذا النمط من الفن قد احتل مكانا هامشيا قذفته صراعات الأنساق الثقافية باسم سلطة الذوق في سوق المزاد العلني العالمي، حتى لو كان ذلك على حساب القيمة أو الرسالة التي يُـفترض أن تقدمها هذه الأسواق ودُوَر المعارض، إنه بؤس الإستيطيقا الذي انفرد أدورنو بتوقيعه نتيجة هيمنة الأحداث على تاريخ الجماليات،

«بؤس أتى الإستطيقا من هيمنةٍ، ما انفكّت منذ قرن من الزمن، تحوّلت الآثار الفنية والبشر والأشياء جميعها إلى بضائع داخل العالم الرأسمالي وقد تحوّل الفن إلى بضاعة في الأسواق، فأي معنى حينئذ وأية إمكانية لإستطيقا بلا مفهوم، بـل وبـلا فن أصلاً، ومن بؤس في قصور الإستطيقا التقليدية عجزت عن حلّ معضلة جوهرية بين الفن والمفهوم الفلسفي، ولا تتأتى الإجابة عن مثل هذا الطرح إلا بضمان ما سمّاه جيمنيزJiménez، بشرعية اللجوء إلى التفكر الفلسفي في الفن»60،

فتََشَيّء الفنّ بوصفه مجرد سلعة دون إدراك حقيقة مضمونها، فقيمة المنتج تقاس بمدى نجاحه في السوق، ويترتب على ذلك أن ما يطلبه الجمهور، هو المفتاح لفهم الظاهرة الجمالية ورصدها، فنجاح الفيلم السينمائي مثلاً يقاس بما يدرّه من دخل الشبّاك في الأسابيع الأولى من ظهوره، بينما تقاس قيمة هاته الأنواع من اللوحات التشكيلية التجريدية بالجانب التجاري للفن وبما تتّأتى به عند بيعها في المزادات وفي دور المعارض، وتفسير ذلك أن هاته

«الأسعار لا تعكس السوق والموضة فحسب، بل الحاجات الروحية كذلك في مختلف العصور، فلا ننكر مثلا استجابة الفنان الهولندي 'فريـمر'، لأذواق الطبقة البرجوازية السائدة ونزعتها إلى التباهي، واتسام لوحاته بالطبع القصصي، فرغم صوره القليلة هي الآن من أثمن الصور في العالم على الإطلاق، إلا أن معاصروه كانوا يفضلون 'بيتر دي هوتش Pieter de Hooch'، الذي كان يضفي الوقار في لوحاته على أتفه أحداث زمانه، فقضية أسعار اللوحات تظل تتداخل، في شؤون الفن، ولا يمكننا تجنبها»61

ثم إن

«أمور المال تستطيع إيضاح أمور أهم منها، وربّ لوحة عجز 'رامبرانت' عن بيعها بالمرّة، تُباع الآن بالملايين، ونجد لوحة شاسعة تصور 'غارة الفرسان'، ساهمت في إثراء ' أرنست ميسونير 1815-1891' وذيوع صيّته، تباع الآن بدريهمات عديدة، وعاش تتساينو فيتشيليو Titienعيشة الارستقراطيين وعاش رامبرانت في شيخوخته عيشة الهارب، وعاش غوغـان عيشة الشِرّيـد، فلا لوحة رامبرانت ولا لوحة ميسونير كانت في يوم من الأيام ذات أية قيمة مالية بحدّ ذاتها، ولا نعلم مقدار ما تقاضوه، ولكن الجميع يعلم ما تقضاه فان خوخ : لا شيء، فواقع الأمر هذا هو شأن السوق إمـّا يُـقَيّـمُ الفن بحد ذاته فهي روحية أو معدومـة»62.

من جملة ما يمكننا إدراكه عند هذا الحدّ أن اتساع الهوة وانقطاع جسر التواصل بين الأكاديمي والفنان، يرجع إلى التحكم في أذواق الناس وفي خياراتهم الجمالية، وكيف استطاعت وسائل الإعلام أن تعيد صناعة العالم بالطريقة التي تخدم سلطة السّمسرة عبر الفضائيات، والمؤسّسات التجارية، بل حتى السياسية، المنطلقة من مصلحة شخصية بين الإعلاميين والفنانين ومقدمي البرامج والنقاد، وهي مسألة الصّيرورة التاريخية التي تعكس حالة المجتمع، الذي يشهد حالياً حالة من الترهّل والتنّاقض والفوضى، فلا تخرج عن كونها خدعة مدفوعة الأجر لغلاء بعض الألواح التجريدية وعلاقتها بالدعاية الإعلامية، التي تترك المتلقي يعيش في تهويمات زائفة، قد شارك بها الفنانين وبتواطؤ النقاد في حفلة التفاهة كما سمّاها 'ميلان كونديرا'، حول عملٍ يحتاج لأن يُباع ليبقى، وجمهور يهوى فن ويتحمّل شراء لوحات، لكنه لم يشعر أبدا أنه جزءٌ من اللعبة، وقد عزا 'جيمس موناكـو' سبب ذلك إلى اكتمال طيف النشاط الثقافي الحديث، مع تأسيس مفهوم العلوم الاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر، فأصبح مجال الفنّ أكثر ضيّقاً كما نعرفه الآن، « وأخيراً فإن الثقافة التجارية الجماهيرية كما قال 'ي. روزنبرغ' – أحد المؤلفين الأمريكيين لا تهدد بتشويه أذواقنا فحسب، بل وبمسخ أحاسيسنا حتى الدونية الحيوانية ممهدةً السبيل إلى التوتاليتارية»63، ولا يمكن السيطرة على هذه العشوائية إلا بإعادة المراجعة المعيارية حول مصداقية العمل الفني التجريدي ومهارات الإتقان فيه، وترتيبه حسب معيار الفن ليظهر الممتاز والجيد والعادي، والرديء المفـتقـر إلى عذوبة المغزى والمفـتقـد إلى الثقل الشعوري والعمق الفكري، وإلى وعي العناصر الفنية أو على الأقل طرح 'مقياس الذوق' في حالة غياب 'معيار الحكم' كما رآه ديفيد هيوم، لأنه رغم تغير الأذواق فإن مقياس الحكم تاريخيا وثقافيا في آخر المطاف، يبقى خاضعًا إلى ذلك الشعور بملائمة الذوق المشترك عند كافة الجمهور عند اتصاله باللوحة، حتى وإن كانت شروط الإبداع قد اندثرت أو تغيرت وتجدّدت، مهما كانت الأزمنة والأمكنة.

« لكن لا يجدر أن نستنتج من هذا أنه لا توجد في الفن الذي تنتجه الثقافة التجارية أية محاولات جادة أو استثناءات تنبثق نتيجة صراع داخلي بين الفنانين وأصحاب صناعة الفن، أو إرهاصات بنجاحات إبداعية فعلية، لكن هذا لا يغير من جوهر هذه الثقافة التي يعتبر تحقيق أقصى الأرباح غرضها الفعلي»64، وبكثير من الموضوعية نقول إن

«النقد حاول تبرير أشكال التجريدية الحداثية المعروفة بالتجريدية الرمزية والتجاورية، حتى وصل إلى اللامعنى والهذيان، وحينها ارتكبت الحداثة أكبر خسارة إنسانية بإيصال النص التجريدي إلى تلك المراحل من الجفاف والجفوة والخواء، بينما نصوص ما بعد الحداثة المتعمقة في الإنسانية والهم الإنساني، فهمت التجريدية كفلسفة ونظام لا يجب أن يتعارض مع روح الأدب ورسالته»65،

لكن هذا لا يعني أن الفنان والأكاديمي كلاهما لا تؤرقهما هموم مشتركة ويتقاسمان هواجس متبادلة، فأحدهما يمتلك الحسّ والخيّال، والآخر التصور والعُـدّة الفكرية، وإن الذي يوحدهما لغة شكلية واحدة عالمية تمنحنا عمقا وغنى لا حدود لهما، يسعى فيها الفن نحو تحقيق التواصل واقتراب الثقافات، فالأول يقدم لنا الرموز والعلامات، والثاني يبحث في أبعاد ودلالات اللوحة التشكيلية من منظور علمي، الذي يشتمل من حيث التكوين والبناء على مفهومات ومبادئ وقواعد وقوانين ونظريات، يتبنى الفعل والفكر الخالص للأعمال التجريدية الخالدة وما حوى ذلك التكوين والكتابات المدونة في تاريخ الفن التي تستحق المُتابعة، ولا ننكر صراحة في نهاية المطاف أن الأكاديمي يفتقد إلى التجربة الاحترافية والممارسة الميدانية التي أفنى فيها الفنان حياته العمرية،

« لأن الحكم أو التقويم عند بعض الجامعيين، لم يستند إلى معايير أو محكّات متعدّدة، حتى وإن توافرت بعض هذه المعايير في التقدير أو الحكم، لأنه لم يكن كميًا بل تقديريًا نوعيًا معتمدًا على معايير الذاتية للمقوم أو الخبير الفني، فحين أن التقويم العلمي الجيد ينبغي أن يراعي عناصر العمل الفني المنهجي الأكاديمي والعلاقات التي يؤديها الخط واللون والشكل وبقية العناصر مجتمعة في النتاج الفني»66،

نجد بالمقابل الآخر يعتمد على التجربة الذاتية والخبرة الكافية التي لا يتم اكتسابها من الكتب والمناهج الدراسية، وإنما عبر الزّمن ومن خلال الاطّلاع على أعمال عدد كبير من الفنانين، من الطبيعي عندئذ أن تضعف فرص التلاقي والتلاقح بينهما، وقد قامت الأستاذة الجامعية 'إخلاص ياس خضير'، وباعتبارها فنانة مختصة تميل إلى الأسلوب التجريدي، بدراسة عزّزت ثقتنا فيما أوردناه، في أطروحتها توصلت إلى أن

« التجريدية التعبيرية في رسم الفعل وفق تبريراته التي تعتمد تسجيل حركات لاواعية، تنتفي القصدية بصيغتها الواعية والدافع، لتَـتَـذَبّـذب من خلال عملية تشكّل العمل الفني الآنيّة، بما يؤدي لهدم أي احتمالية للمعنى، ويجعل منه مسبّبًا واضحًا لإشكالية التأويل، حيث يتعذر التواصل مع العمل الفني بأثر الفهم المجرد للتشكل، إلا عبر القيمة التسجيلية للحدث، فأدى به إلى اغترابه عن محيطه وفق انتفاء القصّدية وإقصاء المعنى، جعل منه مسبب واضح لإشكالية التواصل والتأويل»67،

وبأن الحّافة الصّلبة كما أسمتها،

«تأخذ رؤية الفنان التشكيلي بالخضوع لمفاهيم هندسية نحو تغريب الأشكال وإحالتها إلى دلالات وعلامات صرفة، تُقـّصي المعنى وتُـغرّب المفردات، مما يجعلها من مسببات إشكالية التأويل وفي صعوبة التعامل معها في العالم الموضوعي، وبالتالي تضّعف علاقة المفردات وتضّعف معها استراتيجية الإحالة، في تلك الاستقلالية عند الفنان، فيولد نظام إحالة غير متوقع، هـو جزء من مسببات الإشكالية عبر تبديد الشكل الصوري"68.

خاتمة

هكذا أصبح تذوق الأعمال الفنية التجريدية يتطلب مستوى عالي من الخبرة لدى المجتمع والفنان، مما أدى كما ذكر البسيوني إلى انعزال الفنانين واستغراقهم في قضايا خاصّـة، واتساع الفجوة بين الفنان والجمهور ونزوح المتلقي إلى الفن الجماهيري، الذي يهدف الوصول إلى عامة النّاس المعتمد على فكرة الاستهلاك، وقد حاول الباحث مراعاة وجهة نظر كل من الأكاديمي والفنان مع الخلفية للفن التجريدي، ومحاولة فهم تلك اللطخات والشخبطات اللونية، التي أحالتنا إلى أنها تنطوي على قدرٍ عالٍ من الخصوصية، بحسب دوافع الفنان والجمهور وإطاره المرجعي في التذوق، وإنّ الاتجاه الفني قد يكون سبباً لتفضيل العمل الفني من ناحية الأثر الذي يتركه في المتلقي والعكس صحيح، ومن خلال تجربتنا في مجال التدريس في مادة التربية الفنية التشكيلية وفي الجامعة، نتمنى أن تكلّـل الأعمال الفنية التجريدية بتوظيف رموز المجتمع والتراث الشعبي والأمازيغي الجزائري في الفن التجريدي بلمسة معاصرة، وبالخطوط العربية وتكثيف دراسة الظواهر الاجتماعية، لأنّ محاولة محاكاة تلك المدارس الغربية، يجد المتلقي والفنان بالمقابل، معزولاً عن تطور الفن العالمي بسبب إشكالية المعنى أو المصطلح، أو بالمقابل قد نجد أيضا عزوف الجمهور المحلي عن الارتداد على محلات العرض التشكيلية، بسبب فقدان وغياب خصوصية مجتمعه في اللوحات الفنية، ولا تكتمل أواصر هذه الحلقة إلا بحضور الأكاديمي، لذلك ينبغي توطيد العلاقة بين الباحث العلمي والفنان التشكيلي؛ كما لمسنا غياب الأستاذ الجامعي الجزائري المتخصص في الفنون، تأليفه للكتب والإشراف على الكتب المدرسية الخاصة بالتربية الفنية لجميع مراحل التعليم، واقتصار الوزارة الوصية على خبرة المفتشين القدامى، كممارسين لمهنة التعليم وليس كباحثين في مجال الفنون، وعدم إشراك خبرة وقراءة الفنان كذلك للأعمال الفنية التجريدية، أو إلمامه بالمنهج التخصصي في هذا الميدان لتوظيفه وفهم أبجديات الفن التجريدي في الأعمال الفنية، حتى لا يبقى بمثابة إيديولوجية صعبة المراس، وضرورة كتابة وتأليف الفنانين الجزائريين كذلك لسيرهم الذاتية وكتب في الفن وشرح أعمالهم بأنفسهم، أيضا تغيير نظرة المجتمع نحو الفن بصفة عامة كممارسة، وكفن يدرس، لـــَهُ ما لــهُ من المواد الأخرى من الأهمية الأساسية، كما أن عودة ذاك الشغف بالفن والممارسة التطبيقية في الجامعة تبقى خجولة أو تكاد منعدمة في الورشات الجامعية، وتبقى دراسات في ميدان الفن مجرد تحصيل لشهادة من أجل العمل، وهذه التراكمات والقطيعة، أحدثت تعميق فجوة التواصل بين الباحث في مجاله التربوي أو التعليمي والأكاديمي، وبين إنتاج الفنان مع ريشته ولوحته في مخبره، وصعبّ من مد الجسور المقطوعة بينهما، والمراهنة على اللحاق ومواكبة تطور الفن المعاصر المتزايد بسرعة رهيبة، بالرغم من مضي قرابة قرنين منذ أن ظهر الفن التشكيلي لأول مرة في عالمنا الحديث والمعاصر بالجزائر.