Introduction

Depuis sa naissance dans les années cinquante jusqu’à aujourd’hui, la littérature algérienne a connu bien des changements dans les sujets qu’elle traite et les formes qu’elle revêt. Accompagnant la lutte pour l’affirmation de soi à l’époque coloniale, elle témoigne des désillusions de la période post-indépendance qui séviront jusqu’à la décennie noire l’amenant à rendre compte, en plus de l’émigration et de l’entre-deux culturel, des affres de ce moment difficile. Cette dernière période de son histoire verra l’apparition d’un certain nombre d’auteurs qui entre la mémoire du passé et les portes qui s’ouvrent sur le futur, mettent en scène la condition humaine de l’existence algérienne.

Devant ce changement du contexte de création et de la tradition littéraire qui le suit, il est pertinent de s’interroger sur la place qu’occupe aujourd’hui le corps dans l’écriture.

Pour nous pencher sur cette question et pouvoir constater de près l’importance de l’incarnation discursive algérienne, nous avons choisi de retreindre notre regard aux seules productions des femmes, qui en plus des changements historiques déjà cités, subiront l’influence d’une ère traversée par la montée du féminisme ainsi que l’évolution des discours culturels sur le corps suivis de changements de schémas et pratiques sociaux non négligeables. Il nous sera alors plus aisé de déterminer les caractéristiques propres au discours féminin quant à la question du corps.

Pour ce faire, notre corpus sera constitué de trois figures romanesques1 algériennes différente l’une de l’autre. Notre choix obéit à deux principes contraires ; un principe de restriction dont les motivations ont été définies ci-haut et un principe d’élargissement que nous expliciterons dans les lignes qui suivent.

En effet, par souci d’offrir un regard général sur les spécificités de la littérature féminine dans sa problématisation du corps, nous avons choisi d’intégrer la littérature arabe à travers une romancière reconnue comme l’une de ses meilleurs représentants. Il s’agit d’Ahlem Mosteghanemi, dont l’intérêt pour la thématique corporelle n’est pas méconnu du lecteur2 Seront alors approchés, les romans de Mémoire de la chair et de Chaos des sens dont les personnages principaux (Hayet et le peintre) sont les mêmes et les histoires successives.

La deuxième romancière pour laquelle nous avons opté est Nina Bouraoui. Enfant née de deux cultures par le mariage mixte, elle est confrontée au déchirement de l’expatriation et fait du corps son moteur d’écriture. Les œuvres que nous avons élues de cette écrivaine sont Poupée bella et Appelez-moi par mon prénom.

La troisième figure romanesque de notre corpus n’est autre que l’enfant du désert, Malika Mokeddem signant une œuvre autobiographique qui retrace l’évolution de son être corporel à travers ce qu’elle nomme Mes hommes.

Le champ ainsi circonscrit sollicitera des études sur d’autres formes textuelles et d’autres contextes de création3 où il sera éventuel de découvrir des recoupements et de dégager des caractéristiques plus générales concernant la mise en texte du corps.

Précisons cependant que notre réflexion n’entend pas aborder les lignes d’influences entre le milieu biographique et le monde fictionnel ni de s’arrêter sur la manière dont l’extérieur social imprime le mouvement créatif. Nous nous proposons plutôt, à travers une lecture sémiotique de dégager les formes de représentations du corps chez les romancières algériennes.

Les questions qui guideront notre réflexion se rapportent aux différentes configurations du corps dans le corpus et pourquoi pas y déceler une part d’inédit.

1. Le corps-espace

Corps et espace se placent chez les auteures algériennes4 sur un même continuum où les formes d’expression de l’un et l’autre deviennent interchangeables. En effet, un double mouvement rapproche corps et espace et en fait parfois une seule figure syncrétique.

Le corps, d’une part, habille l’espace de ses propriétés sensorielles et morphologiques. D’autre part, il intègre l’espace en lui, laissant ainsi apparaitre sur sa propre peau des signifiants spatiaux.

Le corps s’offre ainsi la capacité d’investir, en les enveloppant, les segments spatiaux ; mais aussi la possibilité d’incorporer les caractéristiques topographiques des espaces visités. Nous pouvons le voir dans les énoncés que nous allons étudier ci-après. Commençons par cet extrait tiré de Mémoire de la Chair :

« C’est plus qu’un pont, c’est Constantine…ton autre parenté avec ce tableau ! Le jour de ton entrée dans cette salle, Constantine t’emboîtait le pas. Elle avait ta prestance, ta démarche, ta voix, ton bracelet… »5 (Mosteghanemi 2010 : 118)

Ici, le rapprochement entre les deux figures (spatiale et actorielle) s’effectue selon un rapport de contiguïté. La distance séparant la ville de la femme est levée (le lieu de l’énonciation étant la France) ; offrant, par conséquent, au regard de l’observateur (narrateur), une ville-ombre du corps de Hayet (la femme).

C’est ainsi que la ville se pare des atouts féminins de l’objet qu’elle dédouble. Il nous faut souligner, que les sèmes entrant dans la description de Hayet relèvent d’attributs physiologiques et comportementaux typiquement féminins6 Le corps dans sa stature (prestance), son mouvement (démarche), son empreinte vocale (voix) et ses accessoires (bracelet) est teinté de /féminité/.

Le genre est bien mis en relief par la perception d’éléments caractéristiques de l’opposition à la /virilité/ et qui font de l’objet perçu, un objet séduisant.

Nous nous situons donc sur l’isotopie de la séduction. Le narrateur est séduit par une féminité dont s’habille par contagion, Constantine. Constantine est de ce fait un corps féminin.

Un bon nombre d’énoncés dans le corpus font état de cette assimilation des deux figures de Hayet et de Constantine. Certains d’entre eux méritent une attention particulière. En voici un exemple déterminant :

« C’est ainsi que je te vois. Tu portes en toi certains traits de cette ville, la ligne de ses ponts, sa silhouette altière, ses falaises, ses grottes et ses précipices, et cet oued écumeux qui partage son corps, sa féminité, tout ce qui fait ses attraits secrets et ses vertiges ». (Mosteghanemi 2010 : 165)

Si dans le précédent exemple nous avions affaire à une métaphore anthropomorphique, la situation est inversée dans l’exemple ci-dessus qui marque la présence d’une spatialisation du corps. Autrement dit, d’une métaphore topographique.

Comme on peut le voir, et toujours selon l’optique du narrateur, la femme (Hayet) est investie par les valeurs de la ville dont elle est issue (Constantine). Le plus étonnant est que cette transposition valorielle advienne sur le plan du paraitre.

Pour être plus explicite, il nous faut souligner le choix fait par le narrateur du code visuel privilégiant la perception des formes et des volumes.

Constantine s’en trouve décrite dans son enveloppe extérieure à travers ses reliefs7 Quoi de plus ressemblant au corps d’une femme ? Quoi de plus beau ?

C’est en tout cas, ce qui assure la jonction sémantique des deux figures. Hayet est à ses courbes, ce que Constantine est à la géométrie de sa surface. Il s’agit de deux surfaces corporelles liées pas /la beauté/ de leur(s) allure(s).

Une fois encore, le rapprochement est rendu possible grâce à l’isotopie de la séduction. L’emploi des lexèmes de « corps » et d’« attraits » participent à cette mise en connexion séductrice du personnage féminin et de l’espace constantinois.

De la même manière, nous retrouvons chez Mokaddem et Bouraoui8 un rapprochement entre le corps désiré et l’espace étranger. La rencontre de l’être aimé, la découverte de son corps empruntent les mêmes chemins de la découverte d’une terre étrangère et procure les mêmes sensations. En voici un exemple :

« Rencontrer un homme, en tomber amoureuse quand on aborde un pays, c’est un voyage dans le voyage. L’étranger devient intime dans ce cœur à corps. L’amour accueille, adapte, adopte l’expatrié, éloigne le sentiment de fuite, d’échec. Les caresses de l’aimé redonnent des contours au corps déplacé. Elles deviennent ses premières empreintes dans une nouvelle terre. Elles le transplantent » (Mokkadem 2005 : 161)

C’est par l’entremise du corps de l’être aimé et désiré, figurant l’étranger, que le sujet se sent accueilli en terre d’exil. Cette terre s’attribue par conséquent la morphologie (contours) corporelle de l’homme, sur la base de la passion unissant les personnages.

Ceci n’est pas sans rappeler que notre corps est « une structure vécue, qui a une existence phénoménologique »9 (Edeline F. & Klinkenberg J-M 2004 : 66) En tant que tel, les configurations de l’espace et des corps des personnages, que nous venons d’esquisser, se rapportent à l’activité perceptive fondatrice de l’être-au-monde. C’est la sensibilité qui offre naissance au sujet et au monde qui l’entoure. La manifestation discursive de ce dernier en tant que figures spatiales investies de valeurs corporelles, ne fait que confirmer que « c’est à partir de [la] conscience charnelle que l’on peut décrire la naissance de l’espace »10

2. Le corps masculin

L’isotopie de la séduction projetant la beauté du corps féminin et sa ressemblance, ou oserons-nous dire sa conformité, avec l’espace est assurée grâce à l’appropriation de l’identité masculine.

Cette tendance à se placer dans le corps d’un homme rejoint la même tendance à vouloir explorer le corps, goûter le plaisir et épouser tous les mouvements du sens. La narration est volontiers assumée dans la peau d’un homme séduit par une femme et qui subit les affres de l’amour selon sa sensibilité d’homme. Ahlem Mosteghanemi nous en offre un bel exemple dans Mémoires da la chair11 Citons un passage :

« Tu te faufilais dans mon corps chaque matin et la chassais de mon lit. Le désir de toi, réprimé la veille, m’éveillait chaque matin sur un plus grand désir encore. La virilité se prononce-t-elle tôt le matin ou est-ce le désir qui ne dort pas ? Réponds-moi, ô femelle qui chaque nuit dort à poings fermés… pourquoi seuls les hommes perdent-ils le sommeil, Pourquoi le corps s’angoisse-t-il, pourquoi ce besoin de pleurer dans les bras d’une femme, de lui avouer que je suis amoureux d’une autre, de lui expliquer que ma défaillance sexuelle a pour origine une autre, et que c’est toi qui en détiens les clés ? »12

Nina Bouraoui quant à elle, use du même procédé plutôt dans une version homosexuelle. Voici ce qu’elle énonce :

« On ne dit jamais rien sur la violence du désir mutant. Nous sommes des femmes. Nous devenons des hommes. Il faut de la force pour tenir ces deux rôles. […]

J’ai envie de l’été, j’ai envie d’un corps à moi, j’ai envie d’une soumission, j’ai envie d’avoir le pouvoir, j’ai envie du vent dans les arbres en fleurs, j’ai envie de Marion »13

Comme on peut le constater, les traits caractéristiques de la /virilité/ s’énoncent en termes de passions (colère/ressentiment et désir) qui trouvent une forme d’expression corporelle les rapportant à la présence ou l’absence du pouvoir. Valeur très « masculine » qui signe une sorte d’adhésion de l’instance d’énonciation au corps du personnage inventé.

3. Le corps, garant de vérité

Les récits de notre corpus mettent en scène une confusion entre le monde réel et le monde fictif entachant ainsi les deux mondes d’un effet d’irréalité que seule la vérité de la sensation peut assurer. Ni le personnage supposé réel ni celui du papier ne sont ramenés à un espace-temps physique attestant leur présence effective ou à proprement parler leur réalité car ils sont tous deux bien présents. Dans cet amalgame des deux formes de présence, des deux réalités, se lit une interrogation sur les conditions mêmes de l’actualisation du réel.

Il est admis que l’effet de réalité est le résultat d’une perception qui offre corps à l’objet perçu. Or la contiguïté des deux dimensions réelle et fictive est telle qu’il devient impossible de les distinguer. Le corps est à ce point impliqué dans les deux dimensions qu’il n’est plus possible de les séparer. L’extrait suivant en offre un bel exemple.

« Mon livre en cours venait se superposer à la réalité, mon héros courant après un fiancé impossible à posséder.

[…]

Je le comparais à un hologramme en dépit de sa voix dont je gardais désormais le timbre, l’expression »14

Gouvernée par la passion amoureuse et le manque qu’elle génère, le voile séparant la vie des mots devient poreux aux yeux de la narratrice qui se rend compte que son livre envahit son monde. Le personnage construit, prenant corps, dans le sens littéraire du terme, produit sur le sujet le même état passionnel que celui du sujet réel. En se faisant corps il affecte le sujet, qui par conséquent, le perçoit comme réel.

Inversement, sa perception de la réalité est soudainement reléguée au plan de l’imagination. La voix de son amoureux réellement captée par son sens de l’ouïe devient celle d’un hologramme.

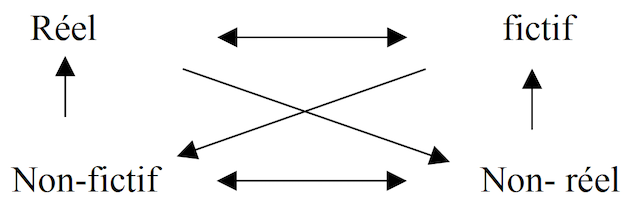

Observons ce carré qui nous rend plus explicite le passage de l’un vers l’autre des deux mondes.

Le monde de l’imagination dont fait objet l’écriture et/ou la peinture15 se situant dans une position inférieure quant à l’échelle de vraisemblance par rapport au monde de la vie, est élevé pour être au même rang que cette dernière par la seule vérité des sensations. C’est ce socle d’équivalence qui génère la confusion opérée par des sujets qui entre l’un et l’autre des deux mondes ne savent plus percevoir de frontière. En témoigne ce passage de Mosteghanemi mettant fort bien l’accent sur la relativité de la distance entre les deux univers.

« Une distance dont je ne sais si je la franchis en une seconde ou une éternité, une distance infime et immense à la fois, de celles qui vous font passer du monde du rêve à celui de la réalité »16

Le monde qui est du domaine du /non-fictif/ emprunte graduellement la flèche graduelle se situant à droite de notre schéma pour se confondre avec le réel. Plus les sensations et les sentiments produit par l’écriture ou la peinture sont importants et nombreux, plus ils se rapprochent du monde de la vie.

En d’autres lieux, les articulations sous-jacentes au rapport entre le réel et le fictif sont différentes. Ce n’est plus la négation du fictif qui compose l’effet de réalité mais l’inverse. Les objets du réel, par absence de perception qui leur donne corps, empruntent le chemin de leur négation. Ils rejoignent alors le /non-réel/ puis le fictif17

Le corps est ainsi garant de réalité. N’est observable et donc existant que ce qui peut être appréhendé par les sens. Or, les êtres de papier sont dotés de chair qui s’exprime en sensibilité allant jusqu’à dérouter le sujet créateur puis le lecteur.

Le non matériellement présent est facilement associé au songe ou à l’illusion. Ce que l’on entend par là c’est que plus la densité sensorielle est réduite, plus l’objet ou le monde perçus sont ressentis comme extra-réels. En revanche, plus la densité sensorielle est diffuse et importante, plus l’objet s’enracine dans la matérialité terrestre de la réalité. C’est ce qui apparait dans Appelez-moi par mon prénom où la distance séparant les deux personnages amoureux dont le lien est essentiellement entretenu par mails et conversations téléphoniques (surtout au début) confère à la relation ainsi tissée le statut aérien du songe que vient rompre par la suite les retrouvailles des corps.

« Il me semblait occuper une scène sur laquelle mon partenaire allait bientôt me rejoindre. Je n’étais ni dans la réalité ni dans la construction d’un songe, étudiant chacun de mes gestes, oubliant les raisons de ma présence »18

La narratrice se retrouve ici dans une instance charnière entre la présence effective des corps à venir ayant presque l’apparence de l’illusion et les rêves passés à attendre ce moment. Le détachement corporel est de l’ordre du songe tandis que le rapprochement est un réel qui demande à être actualisé.

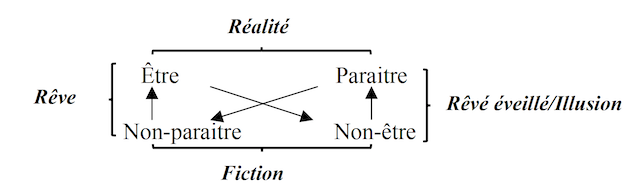

Pour apporter plus de clarté à nos propos, il convient de projeter les catégorisations sous-jacentes à notre raisonnement sur un autre carré.

Le carré laisse entrevoir le monde réel comme la conjonction de l’être et du paraitre. La réalité est ce qui existe et s’offre une présence effective, donc ce qui est manifesté. Elle correspond dans notre corpus au monde supposé réel créé par l’acte d’énonciation et auquel appartiennent nos différents personnages19

La catégorie diamétralement opposée est celle de la fiction, représentée sur l’axe des sub-contraires. Il est incontestable que, l’univers de la création se fonde d’emblée comme rupture avec le réel (non-être) en usant d’une matière qui n’en a pas l’apparence : personnages de papier et toiles pour ce qui concerne notre corpus.

Le rêve éveillé, dont use volontiers nos personnages, en l’occurrence la narratrice d’Appelez-moi pas mon prénom ou de Mes hommes20, est une distanciation avec le réel, produite le plus souvent sous l’effet de l’espoir. L’image projetée comporte ainsi la forme du réel sans réellement exister. Elle puise son matériau dans ce dernier (figure actorielles, temporelles et spatiales) et le prolonge en y insérant des reflets embellissant la vie et procurant un bien-être.

« Je croyais tenir sa main dans la mienne, les heures passaient, une à une, nous rapprochant »21

L’absence de l’être aimé est ici remplacée par sa présence projetée. Le sensible participe à cette projection en produisant des émotions semblables à celles d’une présence effective de l’homme désiré.

Ce type de projection est le fruit d’une construction opérée de manière consciente par le sujet. Or, il existe une forme involontaire de construction donnant naissance à l’illusion. Le sujet est de ce fait brouillé, ne sachant trouver un repère permettant la séparation des deux univers existant et projeté. L’expérience sensible participe à ce système de brouillage. En plus d’ériger une chose perceptible physiquement, elle imprime, par le fait même, le sujet d’une émotion le faisant adhérer (presque) totalement à l’image figurée.

« Nous ne pouvions plus revenir en arrière, enserrés par ce que nous avions déjà construit. Nous étions redevables à nos mots qu’il fallait valider et compléter par nos deux images réunies, empêchant notre correspondance de devenir une correspondances imaginaire »22

C’est la présence des corps qui garantit la réalité de la rencontre sans quoi une relation effective rejoint immanquablement le domaine de l’illusion.

Pour ce qui est des songes qu’abrite le sommeil, objet d’analyse des psychanalystes, ils recèlent sous leur forme composite (non-paraitre) l’essence (être) des sujets. Mais ils ne retiennent pas notre attention en raison de leur absence (de manière significative) de notre corpus. Mais nous clôturerons notre réflexion sur l’incarnation fictive et réelle par ce dernier exemple :

« Pourquoi depuis ma prime enfance détestais-je ces salles dépouillées, habillées d’eau et de vapeur, et que ne meublent que des femmes dénudées ?

Était-ce par respect pour la féminité que j’estimais être plus belle que ces silhouettes informes dont les courbes avaient perdu leur grâce naturelle ? Ou parce que j’avais toujours été une créature d’encre et de papier que tant d’eau et de vapeur altéraient ? »23

Ici le jeu énonciatif crée la confusion chez l’instance même du lecteur. La /beauté/ du corps, constitutive de la /féminité/ est définie par la /symétrie/ des formes et la /grâce/ de la silhouette. Cette /beauté/ dont est investie la narratrice, qui par conséquent possède un corps et assume un respect pour la femme, est absente chez les femmes dénudées meublant les salles d’eau.

Toutefois, cette « assurance corporelle » est vite renversée par le segment interrogatif qui suit où le sujet perd sa corporalité anthropique pour revêtir une corporalité d’une autre nature faite d’encre et de papier.

Le sujet percevant sa matière, se réveille d’une illusion où il faisait figure d’une femme dotée d’un beau corps. Ce n’est plus l’univers fictif à l’intérieur du roman qui s’en trouve ébranlé mais l’espace de l’énonciation créant un monde supposé réel où les personnages sont des corps. Le lecteur est rappelé alors à percevoir derrière l’expressivité du corps la réalité de la fiction.

Le corps est l’union du réel et du fictif. Ramené à des personnages, cette coexistence dans un même lieu d’univers initialement séparés et que seule garantit la force de l’éprouvé est une métaphore du pouvoir de l’écriture confondant les mondes et détentrice de vérité. Le monde fictionnel supplante le monde réel par la forte implication du corps dans sa création.

4. Le corps de la mémoire

La mémoire est sans aucun doute corporelle. Les œuvres étudiées en fournissent des exemples édifiants. Que ce soit dans la mise en scène de la souffrance, du membre fantôme en tant qu’objet de résurrection du souvenir ou encore dans l’expérience de la réminiscence gustative ; le corps demeure l’objet central et le garant de la mémoire.

Sans vouloir entrer dans un examen approfondi des mécanismes propres à la mémoire tel que les sciences cognitives – en l’occurrence la psychologie et plus particulièrement aujourd’hui les neurosciences – tentent d’en percer les secrets, nous dirons que la mémoire est la faculté de retrouver des évènements passés.

Cette définition assez simple qui servira de postulat de départ à notre réflexion peut être traduire en langage sémiotique selon les termes qui suivent. Tout d’abord, la faculté de se remémorer équivaut à une modalisation par le pouvoir (l’être modalisant la possibilité du faire). Positive, dans le cas où elle coïncide avec le désir du sujet (/vouloir faire/), le faire étant la remémoration ; ou négative lorsqu’elle est associée, à titre d’exemple, à une modalisation volitive de type /ne pas vouloir-faire/.

Cette capacité dont est doté tout sujet – à moins qu’il ne souffre d’une quelque pathologie – régit la compétence actualisante. Autrement dit, elle offre la possibilté de réalisation du faire (remémoration) indépendamment des modalités virtualisantes du vouloir ou du devoir24 Il en résulte une sorte d’autonomie de la mémoire s’exprimant par un /pouvoir-faire/ ou un /ne pas pouvoir ne pas faire/.

Ceci nous amène à considérer le faire de remémoration lui-même et les actants qui le prennent en charge. Pour cela nous devons distinguer, comme déjà fait ci-haut, deux types d’actions. Le premier type engage un faire cognitif du sujet. Ce dernier se met à fouiller dans sa mémoire pour y débusquer des souvenirs jugés importants25 Le deuxième type, correspond à la mémoire corporelle vécue par le sujet comme un surgissement. Ce n’est plus lui qui cherche ses souvenirs mais ses souvenirs qui lui rendent visite. C’est cette deuxième forme de mémoire qui est le plus à l’œuvre dans notre corpus, attestant ainsi l’incarnation discursive.

Dans le premier cas, le sujet assume le rôle d’actant. Il est sujet de faire. Dans le deuxième cas, il occupe le statut de non-sujet26puisque n’opérant aucune action (de remémoration). Ce non-sujet correspond en réalité au corps-actant qui peut produire un effet de surprise chez le personnage par son actionnement involontaire. Mosteghanemi en donne une bonne description dans cet énoncé :

« Pourquoi le monde s’est-t-il transformé en un poste de télévision qui émet en noir et blanc, et projette la mémoire tel un vieux film muet ? »27

Mais nous pouvons avoir un exemple plus précis des résultats de sa mise en œuvre à travers l’extrait suivant :

« Combien de caresses, de traversées pour parvenir à prendre conscience que la nécessité de l’espace de la Méditerranée à ma respiration me vient précisément du désert ? Imperceptiblement, je me suis mise à le rechercher à travers les sensations qu’elle me procure. J’ai beau me railler en douce : ah non, tu ne vas pas te mettre toi aussi à la nostalgie ! ce serait un comble si ce fichu désert, emblème de tous tes manques et terreurs devenait maintenant ce qui te manque le plus. Rien n’y fait. Quoi que je fasse : barrer, tirer sur les écoutes des voiles… je regarde la mer, scrute la ligne où elle rejoint le ciel et ne peux empêcher le désert de se substituer à elle.

Il se déroule sur l’eau. Il s’écoule comme je ne l’avais jamais perçu : libéré de la misère de la tradition. Je l’invente pour pouvoir enfin le sillonner. Longtemps avant de l’écrire. Mais c’était déjà de l’écriture ces années de navigation et de ruminations. C’était reprendre en mémoire l’enfance restée perchée là-bas au bord d’une mer se sable. Dans ce manque d’amour qui lui coupait le souffle et aveuglait les cieux »28(C’est nous qui soulignons)

Ce qui est saisissant dans ce passage, c’est la prise de conscience tardive de la narratrice d’un mécanisme opérée à son insu, trouvant sa source dans le manque. Le corps ressent le manque et le corps se souvient. Plus encore, le corps agit face à ce manque en réactualisant les images du passé. La dépossession du sujet de lui-même est alors bien visible à travers une lutte qu’il tente de mener pour être présent à l’espace-temps qui l’entoure et son incapacité à retenir ses sens qui lui projettent son désert perdu.

La définition que nous avions proposée de la mémoire trouve par conséquent tout son sens à travers ce désert que le sentiment de liberté reconnaissable dans le syntagme « espace […] à ma respiration » permet de re-trouver.

La mémoire corporelle équivaut ainsi à une présentification où le souvenir n’est pas un simple contenu de pensée meublant l’esprit du sujet mais un objet total inscrit par sa matérialité dans le ici-maintenant. Les oppositions /proche/ vs /lointain/ et /passé/ vs /présent/ sont levées au profit d’un Sahara qui se superpose à la mer ; deux espaces réunis par la perception de l’étendue et l’effet euphorique qu’elle provoque.

Le sujet s’abandonne à cette vision provoquée ou invoquée par le corps qu’atteste les pronoms personnels de la troisième personne (il et elle). Il ne reprend ses droits que plus tard à travers le je de l’invention qui n’est pas en fait le signe d’une assomption totale mais celui de son adhésion à l’élan du corps. L’assomption sera assurée par l’acte d’écriture mais qui n’est lui aussi que continuation du travail de mémoire réalisé d’abord par le corps. Le corps est donc premier à se souvenir, premier à re-créer29

Observons à présent un autre passage où la même narratrice se retrouve encore une fois dans un état de non-sujet sous l’effet de la mémoire corporelle.

« Et tout à coup, dans cet état de prostration la voix de grand-mère me parvient. Je crois d’abord que je me suis endormie. Que je suis en train de rêver. Mais non, j’ai les yeux grands ouverts. Grand-mère me parle, fait son mea culpa. Sa voix n’est pas à l’extérieur. Elle perce dans ma tête. Elle s’écoule dans mes pensées. Elle détend les contractions de mon corps, me console. Elle promet de ne jamais repartir sans moi. Plus jamais trahir. Elle implore de me retrouver vivante… »30

Comme pour le précédent exemple, c’est l’état émotionnel du manque qui est à l’origine du souvenir. On pourrait voir dans cet état de rêverie une implication du sujet qui active une projection au secours d’une situation de crise. Or, cette projection n’est rendue possible que par la mémoire auditive qui restitue le souvenir de l’aïeul dans sa vérité affective. Qui plus est le déictique du je, n’est pas celui de l’actant mais du spectateur. La voix de la grand-mère se met en marche toute seule et apporte au personnage la sérénité souhaitée.

Le corps offre la possibilité de faire revivre au sujet l’évènement passé avec la charge affective qui le sous-tendait et d’en colorer l’instant présent.

Les paroles entendues sont des paroles déjà prononcées par le passé. La reviviscence de la relation avec la grand-mère apparait comme un enchainement narratif « rembobiné » de manière projetée. Le sujet spectateur de lui-même ne semble opérer aucun faire. Seul, le corps assure sa présence totale. Il ré-éprouve les mêmes émotions comme pour la première fois peut-être même d’une manière plus amplifiée. C’est le corps de l’ici-maintenant qui oriente la charge affective du souvenir.

Cet état de choses nous convainc de la capacité du corps à restituer le souvenir dans sa totalité émotionnelle. Nina Bouraoui le confirme en soulignant que : « seul le corps se souvient vraiment »31

Notons cependant que l’effacement du sujet devant les réminiscences du corps n’est pas toujours générateur d’émotions positives. Bien au contraire, il arrive qu’il soit le théâtre de souvenirs douloureux que les personnages désirent refouler. En voici deux illustrations significatives :

« Mais la main a une mémoire, et les questions taillées dans la chair de l’absence ne cessent de nous tarauder »32 ;

« N’essaie pas de me revenir par les entrées de service, ni par les trous de la mémoire, ni à travers les détours des rêves, ni par les fenêtres démontées par les tempêtes … j’ai déserté ma mémoire le jour où j’ai découvert qu’elle était collective, que je la partageais avec toi »33

Les deux sujets (Hayet pour le premier exemple et Khaled pour le deuxième) sont en prise d’une irruption de souvenirs déstabilisant le présent et imprimant le corps d’un état affectif de l’ordre du /dysphorique/. Les empreintes du temps se déposent sur la peau, les marques de l’Histoire se lisent sur les lignes du corps. C’est dire que la mémoire corporelle fonde aussi la dualité du sujet avec son corps. Les personnages tentent d’en maitriser le mouvement mais se retrouvent souvent dans un état d’étrangeté à soi, leur corporéité œuvrant dans un sens opposé à leurs désirs.

Il nous faut pour finir porter une attention sur le premier type de mémoire où le sujet est en état d’assomption. En pareils états, c’est lui-même qui invoque le souvenir comme c’est le cas dans cet extrait :

« Je rentrai chez moi dépouillé de tout désir. Il ne me restait de cette histoire qu’un parfum dont mon corps gardait l’empreinte et dont je me vaporisais pour provoquer la mémoire.

L’odeur… c’est ce qui survit le plus longtemps à l’absence de l’autre. C’est ce que nous réclament d’abord ceux qui reviennent, et c’est tout ce que nous pouvons lui offrir pour prouver que nous les avons attendus. »34

On voit bien l’implication du sensible dans l’activation du souvenir. En somme, le corps est l’outil déclencheur de la mémoire de même que son contenu. Mosteghanemi, va jusqu’à percevoir une qualité sensible au processus en question. Elle attribue une odeur à la mémoire : « J’ignorais que la mémoire avait elle aussi sa senteur : l’extrait du pays »35 La mémoire n’est pas une opération intellectuelle, c’est une mémoire-peau dans le sens générique du terme.

5. La passion amoureuse

La passion de l’amour apparait dans notre corpus comme un principe de cohésion avec le monde ainsi qu’une forme d’inclination des personnages à leurs corps.

Enfant d’une longue tradition littéraire l’associant souvent à la mort36, l’amour arrive sans doute en tête de liste des passions dévastatrices de l’âme en la faisant échapper au contrôle. Il sera traversé dans sa représentation littéraire par la mutation que connait le regard sur le corps.

D’abord relégué au second plan devant l’esprit, le corps et ses passions doivent se soumettre à la morale afin d’éviter de tomber dans le désordre. Cette vision qui dominera longtemps la pensée, tendra à être renversée de façon patente à partir de la moitié du XXe siècle. Le corps occupera alors le devant de la scène en étant interrogé et décrit de près en tant que phénomène. Les discours littéraires, dont le corpus choisi, font écho de cet angle de vue par lequel le corps et ses passions sont appréhendés. Nous allons essayer d’en donner un aperçu à travers l’amour saisi sur le plan du vécu (corporel)37

Nous pouvons faire remarquer, pour commencer, que la passion amoureuse n’est pas représentée par ses côtés sombres mais plutôt comme une force constructrice38 En cela, elle est corrélée à l’isotopie de la /beauté/ tel qu’on peut le constater dans l’exemple suivant :

« Était-ce bien l’amour ? un mot de lui et je n’étais plus la femme qui était sortie modestement vêtue, les ongles nus, les traits tirés. Je rentrais chez moi embellie. La vie me semblait plus belle, plus excitante »39

L’amour opère une transformation de l’état du sujet d’abord visible sur son enveloppe extérieure. C’est l’acte perceptif lui-même qui informe le sujet de son passage de l’état de /laideur/ ou plutôt de /non-beauté/ –exprimée par l’absence d’accessoires esthétiques et le visage fatigué – à la /beauté/.

Mais à y regarder de près, aucun changement n’a eu lieu au niveau de la présentation du personnage, les ongles n’ont pas été vernis ni les vêtements troqués contre une tenue plus appropriée. Or, sur le plan figuratif il y a bien eu changement par le devenir beau. C’est donc l’expression du corps et non le corps lui-même qui a changé. Ou du moins, si mais sur un autre ordre qui touche à l’acte perceptif en soi. Le sentiment amoureux apporte de la /beauté/ à l’être du sujet qui se met à percevoir le beau en lui et autour de lui. De ce fait, l’énoncé répond à la question de départ en faisant voir que l’une des configurations de l’amour se lit dans la capacité à percevoir de la beauté et de l’éprouver. Cet autre passage du même auteur corrobore cette affirmation :

« L’amour s’adapte à toutes les situations ; il a le don prodigieux de rendre beaux les êtres les plus ordinaires. La preuve c’est que quand tu sauras qui je suis, tu découvriras dans notre histoire des détails stupéfiants qui te convaincront que tu m’aimes, moi, et non pas celui que tu imagines être ! »40(c’est nous qui soulignons)

Si la passion amoureuse a le pouvoir de révéler les sujets à leur beauté, elle possède ce faisant le pouvoir de les élever ; la beauté étant cette qualité qui se détache du fond visuel. Les êtres transformés par l’amour se profilent comme une saillance projetée sur un axe vertical qui les érige en les opposant à la /platitude/ de l’ordinaire.

Intéressons-nous à présent à une autre isotopie qu’établit la figure thématique de l’amour repérable dans le présent extrait :

« Maintenant je me passe de l’amour des hommes comme je me suis privée de nourriture dans mon jeune âge. […].

Il y a un réel vertige dans l’anorexie. Où réside celui de la privation d’amour ? De quelle autre essence singulière se nourrit-il ? c’est grâce à l’amour des hommes que j’ai appris à manger. C’est à force de passions successives que je suis devenu fin gourmet. Que je me suis accomplie. »41

La corrélation de la passion amoureuse à l’activité organique du manger est sous-tendue par l’opposition /vie/ vs /mort/. La passion amoureuse, qui fait office d’actant commande un mouvement de transformation qui fait passer la narratrice de la /non-vie/ (anorexie) – établissant déjà un rapport de conjonction graduelle avec la /mort/– à la /non-mort/ (apprentissage à s’alimenter) puis à la /vie/ (gourmet). Ce qu’il est intéressant d’observer également c’est l’itération de l’amour au service de la vie, comme si chaque nouvelle passion restituait une partie du sujet à lui-même jusqu’à ce que ce dernier atteigne son être total (accomplissement).

En dehors de la rupture avec l’anorexie, l’isotopie de la /vie/ est véhiculée par le rêve, l’élan à la liberté ou l’appropriation de l’espace, tous générés par la présence de l’amour. Nous allons porter l’attention sur une forme plus singulière qui s’affilie au réveil des sens. Regardons ces deux exemples :

« Elle ne comprend pas comment un court silence entre deux mots peut à ce point la troubler ni comment cet homme réussit à enflammer ses sens sans effort manifeste »42

« Moi qui habite un cœur aux murs lézardés, je n’ai jamais craint l’imminence d’une passion qui s’abat comme un ouragan »43

Le trouble amoureux exprimé dans les deux énoncés réactualise une forme figée de description de la naissance de la passion forgée par la culture et déposée dans l’imaginaire collectif. Mais sa portée sémiotique se situe à un autre niveau. En effet le « séisme »44 provoqué par l’amour correspond à une séquence de la syntaxe passionnelle : la sensibilisation.

Nous n’allons pas nous engager dans un examen approfondi du schéma passionnel mais nous contenter de souligner le fait que cette étape se lit comme une perturbation qui enclenche le processus émotionnel. En plus des segments présentés ci-haut, dans le corpus, le trouble amoureux en même temps qu’il rompt le continuum émotionnel stable par une charge affective intense, offre des déploiements sensibles. Ces déploiements vont même jusqu’à autoriser un transfert perceptif comme décrit ci-dessus :

« […] je cherchais une géographie que je qualifiais de géographie amoureuse. Je devins en manque de lui, de son histoire. […]. P. marchait avec moi, il couvait sous ma peau, regardant avec mes yeux la ville qui m’abritait »45

Les corps des amoureux s’habitent l’un l’autre, le monde environnant devient le leur, imprimé de leur passion et de la beauté qu’elle génère.

En somme, de même que l’affect est indissociable de la perception, la passion amoureuse telle que mise en texte dans les récits, autorise à penser que la perception est indissociable de l’affect, qu’elle peut naître ou se dissoudre avec lui tout autant que le sujet dans sa relation avec le monde.

6. Le désir, moteur de création

Séparer l’étude du désir de celle rapportée à sa source première (l’amour) est à première vue inapproprié de notre part du fait des articulations similaires qui les sous-tendent et des déploiements figuratifs corrélés qu’ils mettent en scène.

En effet, à l’instar de la passion amoureuse, le désir charnel éveille les acteurs à leurs sens faisant ainsi exister d’un seul mouvement l’objet appréhendé par la perception et le sujet de l’acte perceptif. La sensibilité se mettant en œuvre fait jaillir la beauté unissant le personnage et son monde et solidarise leur rapport l’un l’autre. Chebel affirme à ce sujet que :

« L’amour reste […] l’obsession première, car il est global, holistique et suffisamment généralisateur pour contenir les étapes préliminaires de l’émotion, parmi lesquelles on peut légitimement compter le désir (Wunsh ou Berierde) et le plaisir (Lust) »46

Aussi, si nous réservons un espace à part pour notre examen du désir c’est afin de mettre l’accent sur son lien étroit avec l’acte de création se rapportant, dans notre corpus, à la peinture et à l’écriture47

Mais avant de révéler la nature de cette symétrie des deux mouvements, jetons un coup d’œil sur une manifestation figurative du désir – et par conséquent de la passion amoureuse – non abordée dans la partie qui précède. Il s’agit de la configuration thermique, autre forme de configuration déposée dans l’imaginaire collectif investissant l’univers fictionnel de notre corpus, comme dans l’exemple suivant :

« Voilà ma cinquantaine sur tes lèvres, pensais-je. Ta fièvre passe en moi. Baiser fiévreux, fondant, constantinois de saveur, algérien d’émoi. Laisse-moi prendre de toi ce qu’il me faut pour les années de gel à venir. Laisse-moi cacher ma tête dans ton cou et entre tes seins tel un enfant affligé. Brûle-moi de passion, ô Constantine ! Désirables sont tes lèvres, des mûres mûries lentement. »48

Ou cet autre exemple :

« Ce n’est que plus tard que j’ai découvert le point commun entre toi et cette ville. Vous dormiez sur la flamme éternelle … et disposiez du pouvoir légendaire d’allumer les feux … »49

Ce qu’il est intéressant de noter dans ces deux occurrences c’est l’aspectualité temporelle du procès du « réchauffement » qui est de l’ordre du duratif. L’opposition /chaud/ vs /froid/ n’est pas réductible à la distribution temporelle /avant/ vs /pendant/ représentée par l’éloignement des corps puis leur union (charnelle). Elle intègre l’/après/ assurant la pérennité de la /chaleur/ dont sont investis soudain les acteurs.

Rappelons que cette /chaleur/ ne se rapporte pas au seul signifiant corporel. Elle n’est pas que somatique. Bien au contraire, elle relève surtout de l’intériorité affective qui l’attribue communément à la /tendresse/ et au sentiment de /sécurité/. Ces traits sémiques qu’actualisent le discours en isotopie thermique composent également l’isotopie de la /force/ laissant entrevoir le corps et son désir comme un pouvoir.

Par ailleurs, la conviction en la force du désir n’épuise pas l’envie manifestée par les personnages d’en explorer les mécanismes tel que le passage suivant en fait démonstration :

« Je me suis souvent interrogée sur la nature de la distance qui nous sépare de nos désirs. Se mesure-t-elle en lieu ? En temps ? … Ou en impossible ?

Quelle logique est celle du désir ? Une logique linguistique ou temporelle ? Ou celle des circonstances que la vie nous réserve ?

Cet homme qui par la grâce d’un simple mot était passé à celui d’objet de désir, comment avait-il gravi les échelons avec une telle aisance ? »50

Ce regard interrogateur de la « grammaire » du désir révèle une de ses formes pro-créatrices :

« Je n’avais pas touché à mes pinceaux depuis trois mois. Maintenant que j’étais rempli de toi, de ta voix qui venait de là-bas et réveillait la Constantine dormant dans mes entrailles, je sentais que j’étais sur le point d’exploser […].

Je voulais embrasser Constantine pierre par pierre, un pont après l’autre, un quartier après l’autre, tel un amoureux embrassant le corps d’une femme qui ne lui appartient plus. J’errais avec mon pinceau sur la ville comme si je la parcourais de mes lèvres, embrassais sa terre, ses pierres, ses arbres, ses oueds, éparpillais ma passion sur toute sa surface, l’arrosais d’amour, de baisers multicolores, de ferveur. Des heures de corps-à-corps, la chemise qui colle à la peau, un plaisir ! »51

L’isotopie sexuelle réunit la femme aimée et la ville inventée par le pinceau. L’acte de création est celui d’une union charnelle de l’artiste à l’objet de sa toile laissant apparaitre la sensualité de l’art comme don de soi, né du désir de la femme rencontrée, source première et objet de projection.

Au stade où nous en sommes, nous sommes en droit de penser que les romans étudiés s’inscrivent pleinement dans cet état d’esprit où amour et désir, désir et écriture participent d’un même mouvement (créatif). Les auteures algériennes créent des univers où tout passe par la voie du corps, tout emprunte le chemin de la sensorialité et de la sensualité. Évoquons d’autres dires, de Nina Bouraoui pour finir d’en rendre compte :

« L’écriture revient, comme l’amour dans mes mains »52,

« L’écriture et les filles viennent du même brasier »53 , « J’ai peur d’écrire et j’ai peur d’aimer. Chaque fois c’est l’abîme, chaque fois c’est l’origine de soi »54

Comme on peut le voir, l’angoisse du verbe est celle même de l’amour et le désir porté sur le corps (d’une femme) est le même que celui de la feuille de papier.

7. Le Corps texte

7.1. L’écriture-peau

La similitude et la corrélation entre le matériau de la création artistique et celui de l’être-au-monde est maintes fois mise en scène dans le corpus attestant le rôle du corps dans la jonction des deux mondes. Cet extrait en offre une expression très significatrice :

« Suis-je venu ce matin, pour un rendez-vous avec ma mémoire ou seulement avec ma toile ?

Me voilà debout en face d’elle, sans pinceaux ni couleurs, mais sans l’angoisse habituelle devant le carré de toile blanche. Là je ne suis ni peintre ni créateur, je suis simplement un élément du paysage, je pourrais même être un détail de son relief … je pourrais même enjamber ce rempart métallique qui fait barrière entre elle et moi … comme si j’entrais dans le cadre du tableau… comme si j’y entrais pour l’habiter à jamais… me lancer dans ce vide, m’écraser sur le fond rocheux de cette gorge, un point humain, une goutte de couleur quelconque… sur un tableau éternel… une vue que j’ai voulu peindre et qui me peint. N’est-ce pas une belle fin pour un peintre, de s’unir à sa propre toile ? »55

Ici le syncrétisme des figures est total. La figure spatiale de Constantine en tant qu’objet du monde réel se superpose à celle topique de la toile. Les deux figures sont rapportées au champ visuel où elles ne sont pas conjointes ou contiguës mais formant une seule entité. Pareillement, ce n’est plus l’artiste qui, éprouvant le monde, l’intègre à sa corporéité. Ce n’est pas non plus sa vie passionnelle et charnelle qui tisse la corporalité de son œuvre. C’est son corps entier qui rejoint le corps de la toile. C’est le corps réel qui se fond dans le corps de la création.

Une autre forme de confusion entre la matière de la création et la matière de la vie peut aussi se lire dans le passage suivant :

« Le grain de peau semblait constituer la nature du papier »56

Comme on peut le voir, la peau des personnages saisis ici par la photographie devient celle-là même du papier. Mais la peau peut aussi être celle des mots :

« Il arrive que la langue soit plus belle que nous. Ou plutôt que nous nous habillons de mots que nous choisissons comme nous choisissons nos vêtements, selon notre humeur et nos intentions. Il y a aussi des mots sans couleurs, d’une transparence scandaleuse. Comme une robe mouillée sur le corps d’une femme. Ce sont incontestablement les plus dangereux, parce qu’ils nous collent au corps et finissent pas nous habiller comme une seconde peau »57

Ainsi, être son corps et plus précisément être dans le présent de la sensation est le vecteur de l’acte créatif. En témoigne d’une manière très explicite Nina Bouraoui58 en disant « je suis un corps-sujet »59 Ce qui souligne le geste premier de l’écriture et qui n’est autre que le corps de sorte que lorsque « les corps de [s]on corps [l’] ont quittée. Toute l’écriture se replie »60

L’écriture féminine se veut ainsi une écriture corporelle en se reconnaissant et se réaffirmant comme une écriture-peau.

7.2. Écrire dans le mouvement du sensible

Compte tenu des configurations du corps que nous avons pu dégager, on peut dire que saisir l’immédiateté de la naissance du sens, tel qu’il se dévoile à la chair c’est en quelque sorte écrire le corps et laisser le corps écrire. En somme, le corps est le moteur de la création en même temps que son aboutissement. Il constitue le lieu où nait le sens et ce qui tend à le dévoiler.

A l’instar du corps défini chez Merleau-Ponty dans sa duplicité de sentant-sensible, voyant-visible, touchant-touché61, l’écriture féminine algérienne se veut une écriture qui dit le corps tout en dévoilant sa propre corporéité.

Le retour réflexif sur l’acte de création n’est pas nouveau en soi si l’on tient de toutes les productions masculines ou féminines de par le monde qui réinterrogent le mouvement de l’écriture par le bais et à l’intérieur de la fiction62 Ce qui est nouveau ici c’est la reconnaissance charnelle de l’écriture. C’est la capacité à saisir l’origine sensible du désir d’écrire.

Nous avons alors affaire à une parole en présence, en naissance ; non à un discours rapporté, soumis à l’avance à la pensée qui soupèse, juge, sélectionne, dresse les contours d’une parole qu’on finit par livrer débarrassée de tout ce qui la rendrait impure, transgressive, vulgaire ou d’une autre manière trop « intelligente »63 En somme, il ne s’agit pas d’une parole-pensée mais d’une parole-désir.

C’est à une énonciation sensible que se livrent les romancières algériennes en épousant le vécu corporel et sa relation avec le monde.

Choisir le corporel revient, en somme, à s’inscrire au cœur même du mouvement de la création. Car, il n’est de relation au monde que corporelle, il n’est de mouvement créatif que par le biais de la chair, il n’est d’écriture que sensible.64

Conclusion

Notre réflexion nous aura permis de constater les équivalences perceptives du corps et de l’espace ramenées au statut de l’instance d’énonciation dans son rapport avec le monde naturel. Ce rapport est celui d’un corps-sujet éprouvant le monde et qui par son vécu (affectif), sa sensibilité et ses émotions oriente un regard particulier vers ce dernier où réel et fictionnel se détachent, se juxtaposent ou se conjuguent.

Ces formes diversifiées de déploiement du monde et des objets qui le composent n’est rendue possible que moyennant la vérité de la perception qui est seule à garantir la présence en offrant corps aux objets perçus.

Il faut reconnaitre aussi le rôle joué par la mémoire incarnée qui réactualise le souvenir en rompant la distance spatiale et temporelle entre le passé et le présent et ce faisant superpose le vécu révolu au monde de l’ici-maintenant.

La passion amoureuse apparait le plus souvent comme source de ces réminiscences et projections perceptives. Prenant figure d’une force violente et perturbatrice, elle dévoile la beauté du monde et assure la cohésion du sujet avec lui-même et avec le monde.

Le désir qui en est la source et le prolongement s’aligne au mouvement de la création. Création qui épouse le sensible, se fait curieuse du corps et de son vécu y compris le corps masculin. Elle se donne ainsi comme une écriture charnelle.

De telles résultats ne sont évidemment pas suffisants pour témoigner de toutes les formes de représentation du corps dans le corpus. Ils n’épuisent pas tout ce qui a trait à la corporéité des discours romanesques. Bien d’autres points mériteraient une attention particulière qui puisse dégager d’autres configurations en rapport avec la souffrance, le membre fantôme, l’anorexie ou alors les passions de la colère et de la nostalgie, pour ne citer que quelques pistes qui se sont présentées à nous et que nous ne pouvions aborder en raison des contraintes qu’impose la rédaction d’un article.

Ces résultats fournissent cependant les éléments qui nous permettent de penser que les auteures algériennes sont présentes à leur corps, siège de l’expérience sensible. Ainsi, la littérature féminine se dé-voile en opérant la transition du corps refoulé au corps revendiqué.

Non pas que les personnages n’avaient pas de corps ou que l’on ne s’arrêtait pas de manière assez élargie sur les tourments qu’il subit ou les forces qui l’animent. Cette sorte de libération que nous pointons du doigt chez les femmes écrivaines ne se lit pas dans l’objet en question, mais dans la manière réflexive dont il est abordé et les configurations diverses qu’il met en scène.

Certes l’évolution des formes de vie et des discours culturels sur le corps a pu mettre en place des codes stylistiques définissant un seuil de pudeur, quant à la description du corporel, respecté ou violé et sans cesse renouvelé. Beaucoup d’auteur(e)s ont pu marquer cette r-évolution en osant traiter de sujets sérieux. Les auteures que nous avons étudiées s’inscrivent dans cette continuité, mais se situent également au-delà en étant à l’écoute du mouvement de la chair en tous lieux du discours. Le corps ne s’érige pas seulement comme un thème dont il faut peindre les blessures, les fissures ou encore la beauté mais se place comme un principe structurant, condition-même de mise en sens.

Le choix du corps est pour ainsi dire la signature de la parole assumée. Il ne s’agit plus d’une écriture qui cherche son espace, s’interroge sur les possibilités de son existence, justifie les principes de sa présence ; mais d’une littérature charnelle par essence.

En définitive, nous n’avons plus affaire à une littérature qui écrit le tabou, dénonce l’interdit, et ose mettre le verbe là où l’on met les verrous. Il s’agit d’une littérature qui semble avoir dépassé la quête de la légitimité de dire, une littérature inhérente à sa propre corporéité.