مقدمة

لا يكاد يخفى على أحد من الباحثين أنّ المعجم اليوم قد صار مدار العديد من الدّراسات والبحوث التي تهتمّ بتعليم اللّغات وتعلّمها بعد أن كان الاهتمام موجّها نحو قواعد النّحو، فالمعجم هو المخزون الأكبر لكلّ لسان، وعلاقته وطيدة الصّلة بالتّركيب؛ وإذا كان تعليم اللّغة يستهدف بناء الكفاءة التّواصليّة لدى المتعلّمين، فإنّ المعجم هو السّند المحقّق لهذه الغاية.

تتّجه معظم الدّراسات التطبيقيّة للبحث عن حلول للإشكالات المرتبطة بتعليم المعجم في اللّغات الأم أو اللّغات الأجنبيّة لا سيما ما يتعلّق منها بأبعاد المعجم الذي يتعيّن تعليمه في كل مستوى، وكيفية تعليمه (ونقصد طبيعة مكوّناته، حجمها، طريقة تنظيمها، الكيفيات التي تقدّم بها، تعالقها مع باقي مكوّنات اللّغة، مسالك تثبيتها في الذّاكرة وغيرها) باعتبارها قواعد بناء الكفاءات المُعجميّة والتّواصليّة لدى المتعلّم، غير أنّنا لا نجد من الدّراسات التي تناولت هذه الجوانب في سياق المدرسة الجزائريّة إلّا النّزر القليل، خاصّة في مرحلة التّعليم المتوسّط التي تعدّ مرحلة الإدراك والوعي بنظام اللّغة وآليات اشتغاله، رغم صور الضّعف اللّغوي الكبير التي لا يزال يطرحها الواقع التّعليمي عن المتعلّم الجزائريّ، ورغم الإصلاحات الكثيرة التي شهدتها المنظومة التّربوية الجزائريّة على مدار سنوات. لأجل ذلك ارتأينا أن نخصّص هذه الدّراسة للبحث في موضوع المكوّن المعجميّ في الكتاب المدرسيّ لمرحلة التعليم المتوسّط، محاولين الإحاطة ما أمكن بأهم القضايا الإشكاليّة المتعلّقة بتعليميّته.

1. الكفاءة المعجميّة : المفهوم والحدود

تُطالعنا الأدبيّات النّظريّة التي اهتمّت بالحديث عن الكفاءة المعجميّة بكمّ معتبر ومتباين من التّعريفات التي تفاوتت من حيث العمومية والدقّة؛ خاصّة ضمن المجالين اللّساني والتعليمي، ولعلّ أهمّ ما ميّز مفهومها ضمنهما هو التطوّر تماشيا مع ذاك الذي طبع البحث اللّساني من جهة، ثمّ الثّورة المعرفيّة التي عرفتها بعض الأنساق والعلوم التي اهتمّت بالبحث في بنية الذّهن البشري وكيفيّة اشتغاله من جهة أخرى؛ ممّا أسهم في طرح تصوّرات وصياغات أكثر عمقا وعلميّة عن الكفاءات البشريّة عموما، وعن مكوّناتها وأدوارها خصوصا.

وبما أنّ طروحات تشومسكي (Chomsky, A. N) التّوليدية ظلّت المرجع الأساس لأي نظريّة أو تصوّر يعتمد « الكفاءة » قاعدة للوصف والتّفسير اللّغوييّن، فإنّنا نجد الحديث عن الكفاءة المعجميّة في مرحلته الأولى قد ارتبط نسبيّا بالحديث عن الكفاءة اللّغويّة كما حدّدها تشومسكي وكما حاول وصفها ضمن تصوّره المعرفي للّغة؛ حيث عبّر عنها بالنّموذج الذي يمنح الفرد القدرة على فهم وإنتاج اللّامتناهي من الجمل، بناءً على نظام القواعد والقوانين الكامن في ذهنه (الصّوتي، الصّرفي المعجمي، التّركيبي)، هذا ما يحيل إلى أنّ الفرد يمتلك كفاءة لغويّة كبرى تتفرّع إلى عدد من الكفاءات الجزئيّة التي تشكّل المعجمية وحدة أساسيّة منها، تتعلّق في جوهرها « بالقدرة على فهم معاني مفردات اللّغة وإنتاجها ».

ولأنّ تصوّر تشومسكي هذا كان قاصرا في نظر كثير من الباحثين ومن بينهم دال هايمز (Hymes, D.H) كونه محصورا في نطاق الجملة، بعيدا عن الوظيفة اللّغوية التّواصليّة، كان مفهوم الكفاءة المعجميّة محصورا كذلك،

« فوجود ملكة تركيبيّة نموذجيّة غير كاف لتطوّر عملياّت الضّبط الوظيفي الذي يتضمّن القدرة على تكييف المنتوجات اللّغوية مع الرّهانات التّواصلية وخصائص السّياق »

هذا ما أدّى إلى تجاوز مفهوم الكفاءة اللّغوية إلى التّواصلية دون وضع حدّ فاصل يوحي بالقطيعة بينهما، فالكفاءة الثّانية تشمل الأولى إلى جانب مكوّنات وقواعد أخرى، قد حصرها كل من مايكل كانلCanale) (Michael وميريل سوين (Merril Swain) في

« كفاءة الخطاب (Discourse competence) الكفاءة اللّغوية الاجتماعية (Sociolinguistic competence) الكفاءة الاستراتيجيّة(Strategic competence)، وحدّدتها صوفي موارون (Sophie Moirand) في »

المكوّن اللّغوي (Linguistic component)، والمكوّن الخطابي أو الاستدلالي (Rhetorical component) والمكوّن المرجعي (Referential component) والمكوّن الاجتماعي الثّقافي (Sociocultural component) « ، وأضافت إليها استراتيجيات التوّاصل الفردي (Individual communication strategies) المنبئة عن القدرات التّواصلية الشّخصية الخاصّة بكل فرد.

وقد أسهم هذا التصوّر الجديد للكفاءة التّواصلية في توسيع مفهوم الكفاءة المعجميّة، ليُطرح »قدرة تعين الفرد على فهم وإنتاج المفردات وتوظيفها في السّياقات التّواصليّة الملائمة«، كما أسهم في تقديم تصوّرات مختلفة عن مكوّناتها، نذكر منها في هذا الصّدد تصوّر ماري كلود تريفيل (Marie, C.Tréville) وليز دوكات (Lise Duquette) المبني بدوره على وصف موارون السّابق لمكوّنات الكفاءة التّواصليّة، حيث حدّدتا هذه المكوّنات في :

-

المكوّن اللّغوي : (أشكال الوحدات المعجميّة الشفويّة والكتابيّة، بُناها، معانيها، علاقاتها الصّرفيّة التّركيبيّة، سياقاتها).

-

المكوّن الخطابي : (معرفة ائتلافات الكلمات المتضمّنة للعلاقات المنطقيّة، الدّلاليّة).

-

المكوّن المرجعي : (معرفة مجالات الخبرة وموجودات الواقع والعلاقات بينهما).

-

المكوّن الاجتماعي الثّقافي : (معرفة القيم الأسلوبيّة للكلمات، شحناتها الثّقافيّة وظروف استعمالها أثناء التّواصل).

-

المكوّن الاستراتيجي : (القدرة على استعمال الكلمات داخل شبكاتها التّرابطية لتلافي مشكلات التّواصل).

من جانب ثان؛ برز أهم تعريف للكفاءة المعجميّة ضمن الإطار المرجعي الأوربي المشترك لتدريس اللّغات بوصفها : »مجموع المعارف المعجميّة (التّعابير الثّابتة والمفردات والكلمات النّحويّة) والقدرات (قدرة التعرّف على الوحدات المعجميّة في الشّكلين الكتابي والشّفوي والقدرة على استخدامها في السّياق) والمهارات (مهارات تفكيك الوحدات المعجميّة وتركيبها، مهارة استخلاص معناها في السّياق...)، وقد رأى هاني إسماعيل رمضان أنّ هذا التّعريف على أهميّته ضيّق لأنّه قائم على جانب واحد من جوانب الكفاءة وهو المدخلات، في حين أنّ الكفاءة تتأسّس على عمليّة التّعبئة « والدّمج التي تمكّن المتعلّم من إدراك الوضعيات المختلفة والتّعامل معها للقيام بالأداء المحكم »، فالكفاءة نسق أو تنظيم مرتبط أساسا « بمعرفة الفعل، والقدرة على الفعل »، ومن ثمّة جاز القول : إنّ معرفة مُدخلات الكفاءة المعجميّة لا تعني امتلاكها إلّا في سياق تعبئتها وإدماجها لفهم اللّغة أو إنتاجها في سياق تواصلي.

وفي الوقت الذي قدّم فيه عدد من الباحثين تعريفات للكفاءة المعجميّة لا تخرج في جوهرها عن

« المعرفة النّسقيّة ببنية المفردات، والعلائق القائمة بين المعاني المختلفة، وإدراك العلائق الصّرفية بين الكلمات والوحدات والمفاهيم كما هو وارد عند إرليش (Ehrlich, 1978) »

طرح جاك ريتشاردز (Richards, J.C 1976) نموذجه الموسّع عنها حيث ركّز فيه -إلى جانب قدرات التّعرّف التي يُفترض أن تكون لدى المتعلّم لبناء الكفاءة المعجميّة والأبعاد البنويّة والدّلاليّة والتّواصليّة التي تحقّقها- ركّز على عوامل أخرى لا تقلّ أهمية وهي السّجل اللّغوي والتّركيبي للمفردات، وعبّر عنها « بمعرفة الفرد لمجموع المفردات، ومعرفة التّرابطات الدّلاليّة التي تجمع بينها ومعرفة سياق استخدامها، والسّجل اللّغوي والتّركيبي لها »، وتلا طرحه هذا غيره الذي أكّد ذاك التّعالق الموجود بين المعجم والتّركيب ضمن السّياقات التّواصليّة المختلفة ليبرز مفهوم الكفاءة المعجميّة المزدوجة والشّاملة القائمة على الجمع بين الفهم والإنتاج اللّغويّين ويتوطّن ضمن مختلف البحوث والدّراسات التي سعت إلى بيان العلاقات الموجودة بين حجم المفردات وعمقها، واستعمالاتها ضمن الإنتاجات الشّفوية والكتابية في السّياقات التّواصليّة المختلفة.

2. الكفاءة المعجميّة والمعجم الذّهني

يحيلنا الحديث عن الكفاءة المعجميّة إلى طرق موضوع المعجم الذّهني لأنّ الكفاءة تؤدّي دورا مهمّا في تشكيله، بل إنّها -على حدّ تعبير هاني إسماعيل رمضان-« تتماهى معه ولا تنفكّ عنه »، فإذا كانت الكفاءة المعجميّة متعلّقة بمعرفة الفرد للمفردات والقدرة على استعمالها في السّياقات التّواصليّة المختلفة، فإنّ المعجم الذّهني هو ذاك الجزء من المعرفة اللّغويّة التي يمتلكها الذّهن حول اللّغة، والتي تمكّنه من تحقيق الفعل اللّغوي إنجازا واستقبالا.

والحقيقة أنّ البحوث والدّراسات خاصّة في المجالين النّفسي العصبي واللّساني العصبي لا تزال تقدّم إلى اليوم تصوّرات مختلفة عن طبيعة هذا المعجم وبنيته وهندسته الدّاخليّة، من حيث هو

« شبكة من العُجر، المترابطة، والمماثلة للرّزم العصبيّة في الدّماغ، كما ذهبت إليه أيتشيسون (Aitchison) أو قالب نمطيّ يضمّ كلّ معرفة المتكلّم المتعلّقة بالكلمات في لغته كما ذهب إليه سنغلتون (Singleton) »

أو نسق تصوّري ينطوي على المفاهيم وتحقّقاتها اللّغويّة كما ذهب إليه دعاة المقاربة المعرفيّة، أو غيرها من التصوّرات، كما لا تزال مستمرّة في إعطاء تحديدات دقيقة لما تشير إليه كلمة ذهني

« هل إلى الذّهن المجرّد؟ أي تلك الملكة الماثلة في تفكيرنا والمتضمّنة لمجموعة من المفاهيم الكليّة المستقلّة عن الحواس، أم إلى المعجم اللّغوي السّيكو عصبي؟ أي تلك المجموعة من الرّموز المعرفيّة التي نفهمها عن طريق التّفاعلات العصبيّة داخل الدّماغ. »

لكنّ المتّفق عليه هو الاعتقاد السّائد بتصوّر المعجم كلائحة من المداخل المعجميّة التي يتمثّلها مستخدم اللّغة في ذهنه، والمنطوية على المعلومات الضّروريّة المتعلّقة بالوحدات المعجميّة وقواعد استعمالها، حيث تنتظم ضمنها في شبكات علائقيّة متنوّعة، تسمح بالتعرّف عليها، وبالكيفيّات التي ترتّب بها لتكوين سلاسل لغويّة سليمة البناء ومقبولة الدّلالة فهما وإنتاجا، نطقا وكتابة، وإنّ من خصائص تنظيم هذا المعجم المرونة للمساهمة في العمليّات المعقّدة والمتنوّعة المطلوبة لتخزين عدد كبير من المعلومات العالقة بكل كلمة، وقد رأى الفاسي الفهري أنّها تشمل :

« النّطق : (والكتابة) الظّواهر الصّوتيّة : (بما في ذلك النّبر)، والخصائص الصّرفيّة : (بما في ذلك الصّيغ المختلفة للمادّة الواحدة) والتّركيب : (المعلومات المقوليّة، التّفريع المقولي)، والدّلالة : (علاقة المفهوم بمفاهيم أخرى، السّياق قيود التّوارد)، بالإضافة إلى الجانب النّفسي والعصبي باعتبارهما محدّدين أساسيّين لطبيعة تفاعل المستويات اللّسانيّة داخل الدّماغ. »

ورغم التّباين الواضح في نتائج البحوث حول الحجم الدّقيق للمداخل المعجميّة في المعجم ومقدار الكلمات الذّهنيّة المخزّنة فيه، إلّا أنّ المتّفق عليه هو اتّساعه المرتبط

« بالحصيلة المفرداتيّة حيث ينمو ويتطوّر بها ومعها، ويتكيّف مع المدخلات الجديدة وما تضيفه من معان ودلالات، ممّا ينعكس إيجابا على اكتساب اللّغة واستيعاب مستويات الخطاب، »

على أنّ هذه الحصيلة لا تنحصر في المفردات المُختبرة والمفعّلة التي يستعملها الفرد فحسْب؛ بل والخاملة التي لا يستعملها لكنّه يفهمها حين يسمعها، والمُحتملة التي يخمّنها نتيجة

« معارفه السّابقة المقترنة بطبيعة اللّغة وقواعدها الصّوتيّة والصّرفيّة والتّركيبيّة، أو معارفه الضّمنيّة النّاتجة عن الخلفيّة الثّقافيّة واللّغويّة. »

ممّا يجعل المعجم منفتحا ومنتجا بالأساس، وسواء تعلّق الأمر باللّغات الأولى أو غيرها من اللّغات فإنّ المعجم الذّهني يبقى دائما في حالة تطوّر وإغناء طالما اتّسعت مساحات التّواصل وتنوّعت لدى الفرد.

3. المكوّن العجمي وتعليم المعجم

ظلّ البحث في المعارف المعجميّة مجالا من مجالات علم النّفس إلى بداية الثّمانينيات من القرن العشرين لينتقل الاهتمام بها إلى اللّسانيات التّطبيقية؛ حيث سعى الباحثون إلى ضبط الآليات الأكثر فاعليّة وقدرة على تنميتها بعد أن كانت جهودهم موجّهة نحو المعارف النحويّة توافقا مع التصوّر الذي رسّخته اللّسانيات التّوليديّة، وقد تطوّر الاشتغال عليها لدى المهتمّين بتعليم اللّغات من خلال الرّبط بين تعلّم اللّغات واكتساب اللّغات الأم بناء على ما أقرّته الدّراسات اللّسانية الحديثة من أنّ تنمية المعارف المعجميّة لدى المتعلّمين عن طريق التعلّم ينبغي

« أن تستفيد من النّتائج التي حقّقتها أحدث النظريّات اللّسانيّة المهتمّة بالاكتساب اللّغوي، وما توصّلت إليه في أبحاثها حول الكفاءة المعجميّة وآليات التّخزين والاسترجاع، وطبيعة المادّة المعجميّة المخزّنة وقواعد الإنتاج وغيرها. »

مع قصديّة بلوغ الكفاءة التّواصليّة المرتبطة بامتلاك الكفاءة المعجمية المعينة على التّبليغ والتّواصل.

ولأنّ تحقيق هذه الكفاءة لا يمكن أن يتم بمعزل عن المكوّنات المعجميّة (الوحدات المعجميّة lexèmes) توسّع الاهتمام بتعليميتها، وأضحى المعجم مدخلا أساسيا من مداخل تعليم اللّغة وتعلّمها في مختلف المراحل الدّراسيّة. ولم يعد الأمر متعلّقا ضمن المقاربة التّواصليّة بتعريف المتعلّم بالوحدات المعجميّة منفصلة عن سياق ورودها ودفعه إلى تخزينها واستظهارها عند الضرورة؛ بل بانتحاء المسالك التي تعين على الاشتغال عليها وهي ضمن النّصوص والخطابات اللّغويّة في السّياقات المختلفة عبر منحيي التلقّي والإنتاج، وبتمهير المتعلّم على استثمارها محادثة وكتابة فيما يناسب. وإنّ الاستخدام الفعلي والمستمر لهذه الوحدات في التّواصل لا يؤدّي إلى تمثّلها فحسْب؛ بل وإلى اكتساب زاد معجمي جديد يوسّع معرفته المعجميّة ويثريها.

وإن كثُرت الرّؤى حول حجم الرّصيد المعجمي الذي لا غنى عن تقديمه للمتعلّمين في كل سنة أو مرحلة دراسيّة، إلّا أنّ المهمّ إلى جانب ذلك هو طبيعة هذا الرّصيد، وكيفيات تقديمه للمتعلّمين خاصّة وأنّ الدّراسات الحديثة قد أقرّت بأنّ معجم لغة ما « ليس سجلّا للوحدات اللّغويّة المنفصلة بل شبكة من العلاقات الذّهنية التي تجعل تعلّم لغة ما تعرّفا على فكر وثقافة ونظرة مغايرة للعالم. » وأنّ الهدف الرّئيس من تعليم المعجم هو تمكين المتعلّم من البعدين اللّغوي والمعرفي التّداولي عن طريق « تجاوزه الوظيفة الشّارحة التّوضيحيّة إلى الوظيفة المعرفيّة »، ممّا يفرض التّركيز على المقاربة التعليميّة التي تروم جميع مكوّنات الكفاءة التّواصليّة (لسانية، ثقافيّة، اجتماعيّة...) المعينة على إكساب المتعلّم كفاءة معجميّة شاملة وإنّ هذا التصوّر المعجمي يتطلّب من واضعي البرامج والكتب المدرسيّة التقيّد بالشّروط المحقّقة له موازاة مع الأهداف البيداغوجيّة العامّة المسطّرة لتعليم اللّغة وتعلّمها، فهل تمّ وضع هذه الشّروط قيد التّطبيق في تعليم اللّغة العربيّة بالمدرسة الجزائريّة؟

4. المكوّن المعجمي والمعالجة المعجميّة في الكتاب المدرسي

ممّا لا اختلاف فيه أنّ الكتاب المدرسيّ بما يحويه من محتويات وأنشطة تعليميّة هو وسيلة أساسيّة من وسائل إغناء الرّصيد المعجمي للمتعلّم، ومسلك من مسالك تنمية كفاءته المعجميّة في مختلف المراحل، ولعلّ أبرز محطّة يتضمّنها وتتجلّى فيها المعالجة المعجميّة المباشرة المحققّة للأهداف هي تلك المقترنة بنصوص القراءة والمخصّصة لإثراء الرّصيد الجديد. الأمر الذي جعلنا نخصّص هذه الدّراسة للبحث فيها، من خلال تحديد حجم وطبيعة ما تمّ تقديمه فيها من وحدات معجميّة جديدة، ثمّ كيفيات تقديمه، إلى جانب النّظر في مدى الاحتفاظ بالمقدّم منه لدى المتعلّم من أجل تبيّن مكانته ومدى أهميّته في بناء كفاءاته المعجميّة والتواصليّة.

تجدر الإشارة إلى أنّنا قبل المضي في القيام بالخطوات السّابقة حاولنا التّنقيب عن مفهوم الكفاءة المعجمية وما يحقّقها ضمن السّندات التّربويّة (المنهاج والوثيقة المرافقة له) المخصّصة لتعليم اللّغة العربيّة في هذه المرحلة بأطوارها الثلاثة، من أجل الإحاطة بتصوّرات واضعيها عنها والاستعانة بذلك في التّحليل، إلّا أنّنا لم نجد لها ذكرا، ولا للرّصيد المعجمي الوظيفي رغم التّصريح بالكفاءة التّواصليّة، حيث تمّ الاكتفاء بدل ذلك بإشارة عامّة إلى الرّصيد اللّغوي في المحطّات المرتبطة بنشاط القراءة (وبغيره من الأنشطة ضمن الميادين المقرّرة) سواء ما تعلّق منها بالكفاءات الشّاملة والختاميّة، أو بمصفوفات الموارد المعرفيّة، أو بمعايير التّقويم ومؤشّراته، ولعلّ هذا الأمر يثير التّساؤل عن نصيب المعجم من السّندات المرجعيّة، وعن الخلفية التي تمّ الاستناد إليها في تأسيس مسارات بلوغ الكفاءة التّواصليّة لدى المتعلّمين.

1.4 التّوزيع العام للوحدات المعجمية

استند تعليم اللّغة العربيّة في هذه المرحلة على قاعدة تجزئة المحتويات التعليميّة وتوزيعها ضمن مقاطع تعلّمية بلغ عددها ثمانية في كل سنة، وإنّ من خصائص هذه العمليّة الترّكيز على مجال اهتمام واحد تنتقى النّصوص المنطوقة والمكتوبة على أساسه، إلى جانب الأنشطة اللّغوية والتّطبيقات التي تستهدف الفهم والإنتاج وتحقيق الكفاءات الختاميّة والشّاملة. وبناءً عليه فإنّ رصدنا لتوزيع الوحدات المعجميّة محلّ الدّراسة انطلق من المقاطع التعلّميّة كما هو موضّح :

الجدول 1 : توزيع الوحدات المعجمية حسب المقاطع التعلّميّة

|

المقاطع |

عدد الوحدات |

عدد الوحدات |

المجموع |

المجموع |

المقاطع |

عدد الوحدات |

عدد الوحدات |

المجموع |

المجموع |

|

المقاطع |

السنة 1 |

السّنة 2 |

العدد |

النسبة |

المقاطع |

السّنة 3 |

السّنة 4 |

العدد |

النّسبة |

|

الحياة العائليّة |

59 |

17 |

76 |

12.59 % |

قضايا اجتماعية |

15 |

36 |

51 |

%19.85 |

|

حبّ الوطن |

56 |

26 |

82 |

%13.57 |

الإعلام والمجتمع |

03 |

26 |

29 |

%11.25 |

|

عظماء الإنسانيّة |

55 |

16 |

71 |

%11.76 |

التّضامن الإنساني |

08 |

22 |

30 |

%11.67 |

|

الأخلاق والمجتمع |

69 |

21 |

90 |

%14.91 |

شعوب العالم |

14 |

16 |

30 |

%11.67 |

|

العلم والاكتشافات العلميّة |

53 |

07 |

60 |

%9.93 |

العلم والتقدّم التّكنولوجي |

5 |

21 |

26 |

%10.11 |

|

الأعياد |

53 |

10 |

63 |

%10.43 |

التلوّث البيئي |

10 |

26 |

36 |

%14.00 |

|

الطّبيعة |

65 |

23 |

88 |

%14.56 |

الصّناعات التّقليديّة |

11 |

15 |

26 |

%10.11 |

|

الصحّة والرّياضة |

56 |

18 |

74 |

%12.25 |

الهجرة الدّاخليّة |

15 |

14 |

19 |

%7.39 |

|

المجموع |

466 |

138 |

604 |

%70.15 |

المجموع |

81 |

176 |

257 |

%29.84 |

|

النّسب الكليّة |

%54.13 |

%16.02 |

النّسب الكليّة |

%9.40 |

%20.45 |

ما نلْحظه في هذا الجدول هو اشتراك السّنوات (الأولى والثّانية) و(الثّالثة والرّابعة) في المجالات وهذا إجراء سعت المدرسة إلى تجسيده توافقا والتوجّهات الفلسفيّة والثّقافية والحضارية للمجتمع الجزائري، وما يفرضه العصر من متغيّرات، الأمر الذي يتطلّب تزويد المتعلّم بعدّة غنية ومتشعّبة قادرة على تكوينه دون الخروج عن المقوّمات والمبادئ العامّة المسطّرة.

والمسجّل أيضا أنّ بعض المجالات قد استحوذت على النّصيب الأكبر من الوحدات المعجميّة المقدّمة مقابل مجالات أخرى، إذ برزت مجالات : الأخلاق والمجتمع، حبّ الوطن، الحياة العائليّة في السّنتين الأولى والثّانية، ومجالا القضايا الاجتماعيّة والتلوّث البيئي في السنتين الثّالثة والرّابعة ترسيخا للقيم التي تسْهم في تنشئة المتعلّم تنشئة صالحة وسليمة، وقد أكّدت المناهج في هذا المضمار أنّها

« أوّل مصدر موجّه للمنظومة الترّبوية وغاياتها، ولاختيار المضامين التي تُكسب المتعلّم قاعدة من الآداب والأخلاق التي تشكّل بانصهارها هوية الفرد الجزائري. »

وبرزت في مستوى ثان مجالات أخرى هي : عظماء الإنسانيّة في السّنتين الأولى والثّانية والتّضامن الإنساني، وشعوب العالم، والهجرة الدّاخلية والخارجيّة في السّنتين الثّالثة والرّابعة بغية تنمية معارف المتعلّم حول بعض القضايا الإنسانيّة وتوسيع مداركه عنها، إلى جانب تعميق بعض المفاهيم المحصّلة من المرحلة التعليميّة السّابقة. وظهرت في مستوى أدنى وبفارق ضعيف مجالات أخرى هي : الأعياد، والعلم والاكتشافات العلميّة في السّنتين الأولى والثّانية، والصّناعات التّقليديّة والعلم والتقدّم التّكنولوجي في السّنتين الثّالثة والرّابعة سعيا إلى تغذية « البعد الثّقافي والوجداني لدى المتعلّم وما يمكّنه من استيعاب التطوّرات العلميّة والتّكنولوجية الحديثة. »، ولا يفوتنا أن نشير إلى مجالين آخرين قد أخذا نصيبا وافرا من الاهتمام في السّنتين الأولى والثّانية وهما مجال الطّبيعة والصّحة والرّياضة، توافقا واهتمامات المتعلّم وميولاته في هذه المرحلة.

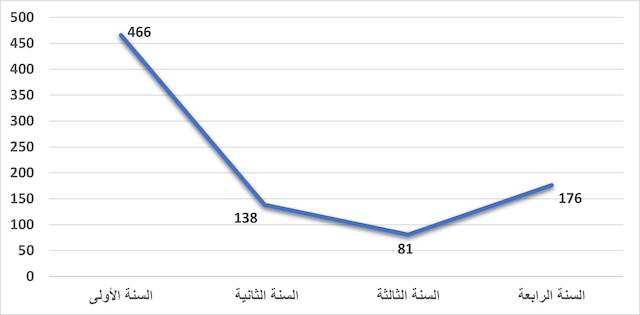

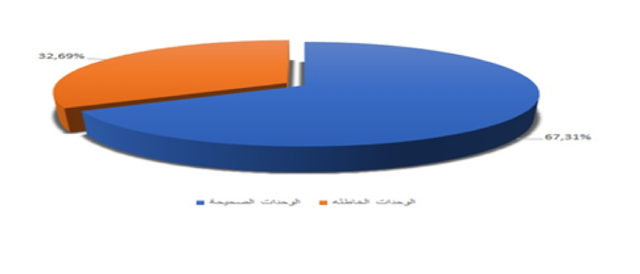

2.4 توزيع الوحدات المعجميّة حسب السّنوات

تشير النّتائج في الجدول السّابق إلى أنّ مجموع الوحدات المعجميّة التي تمّ تقديمها للمتعلّمين باعتبارها رصيدا جديدا في المرحلة المتوسّطة قد بلغ (861) وحدة موزّعة بشكل متفاوت، حيث خصّص النّصيب الأكبر منها للسّنة الأولى بنسبة %54.13)) وهي نسبة تجاوزت نصف مجموع الوحدات المقدّمة في السّنوات الثّلاث الأخرى، تليها السّنة الرّابعة بنسبة (( %20.45، فالثّانية بنسبة (( %16.02، فالثّالثة بنسبة (( %09.40، ويمكننا توضيح هذا التّفاوت في المخطّط الآتي :

الشكل 1 : توزيع الوحدات المعجميّة حسب السّنوات

من استقراء النّتائج يتّضح لنا مدى الاهتمام بالرّصيد المعجمي في السّنة الأولى مقارنة بباقي السّنوات بل إنّ المخطّط يشير إلى أنها مرحلة مفصليّة في تقديم هذا الرّصيد، ويمكن ربط النّتائج بخصوصية هذه السّنة باعتبارها القاعدة التي يعوّل عليها في تحصيل الثّروة اللّغويّة والمعجميّة المعينة على بناء الكفاءات، وعلى تحقيق التعلّمات الآنية واللّاحقة في مادّة اللّغة العربيّة وغيرها من المواد الدّراسية، كما يمكن ربطها بعدد النّصوص المقرّرة لهذه السّنة حيث بلغ أربعا وستّين نصّا بمعدّل ثمانية نصوص في كلّ مقطع، مقابل أربع وعشرين نصّا بمعدّل ثلاثة نصوص في كل مقطع بالنّسبة لباقي السّنوات، ويمكن تعليق النّتائج من جانب آخر على الأنشطة المعجميّة المخصّصة ضمن المحطّة المدروسة (أثري لغتي)، حيث تميّزت بنوع من الثّراء في السّنة الأولى مقابل غيرها من السّنوات خاصّة السّنتين الثّانية والثّالثة وهو ما سنقف عنده لاحقا.

ولكنّ هذه التّعليلات على موضوعيّتها لا تحجب ذلك الفارق الشّاسع في عدد الوحدات المستهدفة بين السّنتين الأولى والثّانية (حوالي ربع العدد)، والأولى والثّالثة (أقلّ من ربع العدد) وحتّى الأولى والرّابعة (حوالي نصف العدد)، إذ عوض أن تزداد وتتنوّع توافقا وازدياد سنّ المتعلّم وارتقاء قدراته اللّغوية وعمليّاته العقليّة، ودعما لمعرفته المعجميّة حدث العكس، وكدنا أن نعلّق النتائج على الاهتمام بالنّشاط الذّاتي للمتعلّم من خلال تركيز المنهاج على القراءة التّحليليّة التي تدفعه إلى استنباط المعارف بنفسه، بدل القراءة التّوجيهيّة التي تفرض أن تُخصّص فيها مساحة لتقديم الرّصيد المعجمي بشروحاته لو أنّ المسلك المعتمد في تقديم المادّة المعجميّة كان ذاته في السّنة الرّابعة؛ لكنّه اختلف عن السّنتين الثّانية والثّالثة، وقارب السّنة الأولى في جانب من الجوانب التي سنوضّحها لاحقا، كما أنّ هذا الكمّ من الوحدات لا يكشف فعليّا عن أهميّة ما يقدّم منه خدمة لحاجات المتعلّم في المواقف التّواصليّة وعن قيمته إذا لم يقترن بأنشطة معجميّة تدعّمه وترسّخه (وهو ما سجّلناه وسنناقشه لاحقا)، خاصّة إذا ما سلّمنا بأنّ ما يُعرض على المتعلّم لا يُخزّنه كلّه.

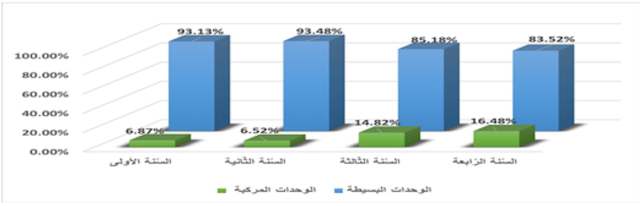

3.4. أنماط الوحدات المعجميّة حسب السّنوات

بعد تفحّصنا محطّات إثراء الرّصيد اللّغوي في كتب اللّغة العربيّة للسّنوات الأربع، وبعد جردنا المعطيات المعجميّة الواردة فيها، ارتأينا التّركيز على أنماط الوحدات المعجميّة المقدّمة فيها باعتبارها جانبا مهمّا ينبئ عن مكوّن من مكوّنات الكفاءة المعجميّة المرجوّ تحقيقها لدى المتعلّمين وقد غطّت الوحدات المعجميّة المعاينة :

-

-الوحدات المعجميّة البسيطة : وضمّت الألفاظ المفردة، واللّفظ المضاف إلى ياء النّسبة (سواديّ، أبديّ...)، والمعامل معاملة المفرد (لامركزيّة، كانون الأول...).

-

-الوحدات المعجميّة المركّبة : وضمّت المركّبات الحرّة (أشرعتُ البصر، انتُهز محاله...) وغير الحرّة من المتلازمات (عهد سنيّ، لحمة القربى...)، والتّعابير الاصطلاحيّة (رأسا على عقب، على شفا جرف هار...). وبعد تفريغ المعطيات حصلنا على النّتائج الآتية :

الشكل 2 : أنماط الوحدات المعجميّة في محطّات شرح الرّصيد الجديد

تشير النّتائج إلى غلبة الوحدات المعجميّة البسيطة على الوحدات المعجميّة المركّبة بفارق كبير في جميع السّنوات، وقد سجّلنا في خضم ذلك غلبة الألفاظ المفردة على غيرها من الوحدات البسيطة وغلبة المركّبات الحرّة على غير الحرّة من الوحدات المركّبة، وإنّ في الأمر عامّة أخْذ اعتبار لجوهر اللّغة؛ حيث إنّ الإفراد فيها أصل والتّركيب فرع،

« فعندما عجزت المفردات عن التّعبير عن كثير من المعاني احتاجت اللّغة إلى المركّبات، لقدرتها على التّعبير الدّقيق عن المفهوم في مقابل اللّفظ المفتقد إلى الدقّة في بعض المواضع. »

كما أنّ الألفاظ المفردة من ناحية أخرى هي المادّة الأساسيّة المشكّلة لمعجم أي لغة من اللّغات، في حين أنّ المركّب هو سبيل الفرد للممارسة اللّغوية ضمن الوضعيّات والمواقف المختلفة، لكنّهما ضروريّان معا،

« ذلك أنّ تعلّم اللّغة لا يقتضي تعلّم الوحدات معزولة فحسب؛ بل ويقتضي معرفة كيفية تفاعلها وارتباطها مع بعضها في محيطها، وإذا كان مطمح تعلّم وحدات جديدة هو تكوين جمل، فإنّ تحقيق ذلك يرتهن إلى قدرة المتعلّم على معرفة الوحدة من جهة، وعلى معرفة ما يتلازم معها من جهة أخرى. »

أمّا عن علاقتها بالمعجم الذّهني فقد أفادت الدّراسات أنّ معرفة المركّب من الوحدات يعين المتعلّم على

« سهولة تذكّرها واستعمالها دون الحاجة إلى إعادة تكوينها، وعلى توسعة معجمه عبر خلق الرّوابط بينها وبين غيرها، كما أنّ معالجتها أقلّ تكلفة من معالجة الوحدات المعزولة، ولا سيما إذا ما تعلّق الأمر بالمسكوكات التي لا يُعرف معناها من معرفة أجزائها. »

ولأنّنا لم نجد دراسات نعتمد عليها في تقييم ما قدّم من هذه الوحدات المعجميّة خاصّة وفق معياري الشّيوع والتّواتر المتعلّقين بمرحلة التعليم المتوسّط، سنكتفي بالإشارة إلى ما أثار انتباهنا فعلا أثناء جردها وهو عدم ضبط برنامج محدّد على الأقلّ لما يُفترض أن يعرفه المتعلّم منها في كلّ سنة، ولما يحتاجه ممّا يكثر تداوله، ثمّ منطق اختيارها الذي يستند إلى النّص ولا يخرج عنه وهذا باعتبارها عدّة تحتاج إلى الشرح للكشف عن مضمونه وتيسير مقروئيته، دون أن تكون بابا لفهم ما لم يعرف من الوحدات، أو لما سيُمتحن فيه أو يتدرّب عليه المتعلّم في الأنشطة اللّغوية اللّاحقة، خاصّة إذا ما أخذنا بفكرة أن المعجم شبكة يعين المعلوم منها على معرفة غير المعلوم وأنّ تمثّل المتعلّم للوحدات يقتضي معرفته بشبكة الخطاطة التي تربطها بغيرها من الوحدات.

كما سجّلنا من جانب آخر قلّة تكرار هذه الوحدات في النّصوص القرائيّة وحتّى في التّدريبات اللّغويّة، وقد أشار

« هولستجين وآخرون (Hulstijin, J.H 1996) إلى أنّ تعلّم الكلمات المستهدفة يكون إذا ما ظهرت مرّات عديدة في النّص..وإذا ما كان فهمها مهمّا بالنّسبة إلى مجموعه. » وأكّدت « هيل (Hill,2000) أنّه من الضّروري الاعتماد على معيار تردّد الوحدات المركّبة في النّصوص القرائية من أجل ضمان فهمها من خلال التّركيز على عدد معيّن منها يتطوّر بتطوّر مهارة فهم المقروء. » والمعلوم أنّ « اللّسانيات المعرفيّة بكلّ تخصّصاتها (العصبيّة، النّفسيّة، اللّسانيّة...) قد أفادت بأنّ عامل التّكرار يساهم بشكل كبير في تقليص زمن النّفاذ إلى الوحدات المعجميّة وسرعة معالجتها إدراكا وإنجازا وأنّ البحث عنها في الملفّات الذهنيّة يتعلّق بنوع التّكرار ومستواه. »

4.4 كيفيات معالجة الوحدات المعجميّة

أدّت بنا معاينة محطّة إثراء الرّصيد اللّغوي إلى تسجيل تباين في كيفيات تقديم الرّصيد المعجمي الجديد للمتعلّم بين السّنوات الأربع، وهو ما سيوضّحه الجدول الآتي :

الجدول 2 : كيفيات تقديم الرّصيد الجديد وشرحه

|

السّنة الأولى |

السّنة الأولى |

السّنة الأولى |

السّنتان الأولى والثّانية |

السّنتان الأولى والثّانية |

السّنة الرّابعة |

السّنة الرّابعة |

السّنة الرّابعة |

|

الحصّة |

النّشاط الأساسي |

النّشاط الفرعي |

الحصّة |

النّشاط |

الحصّة |

النّشاط |

النّشاط الفرعي الضّمني |

|

قراءة مشروحة |

أعود إلى قاموسي |

أشرح كلماتي |

قراءة مشروحة |

أثري لغتي |

قراءة مشروحة |

أثري رصيدي اللّغوي |

أشرح كلماتي |

|

قراءة مشروحة |

أعود إلى قاموسي |

أشرح كلماتي |

قراءة مشروحة |

أثري لغتي |

قراءة مشروحة |

أثري رصيدي اللّغوي |

أبحث في قاموسي عن معاني كلمات أخرى |

|

قراءة مشروحة |

أعود إلى قاموسي |

أفهم كلماتي |

قراءة مشروحة |

أثري لغتي |

قراءة مشروحة |

أثري رصيدي اللّغوي |

أبحث في قاموسي عن معاني كلمات واشتقاقاتها ثمّ أوظّفها في جمل |

|

قراءة مشروحة |

أعود إلى قاموسي |

أفهم كلماتي |

قراءة مشروحة |

أثري لغتي |

قراءة مشروحة |

أثري رصيدي اللّغوي |

أؤلّف من معجمي الجديد جملا |

|

قراءة مشروحة |

أعود إلى قاموسي |

أفهم كلماتي |

قراءة مشروحة |

أثري لغتي |

قراءة مشروحة |

أثري رصيدي اللّغوي |

أبحث في قاموسي عن صيغ مفردات |

|

قراءة مشروحة |

أعود إلى قاموسي |

أفهم كلماتي |

قراءة مشروحة |

أثري لغتي |

قراءة مشروحة |

أثري رصيدي اللّغوي |

أبحث في قاموسي عن الحقل المعجمي لكلمات |

|

قراءة مشروحة |

أعود إلى قاموسي |

أفهم كلماتي |

قراءة مشروحة |

أثري لغتي |

قراءة مشروحة |

أثري رصيدي اللّغوي |

أبحث في معجمي عن مرادفات وأضداد كلمات |

تكشف النّتائج عن تمايز كيفيّات تقديم الرّصيد المعجمي في كتب السّنوات الأربع، حيث ارتبطت في السّنة الأولى بنشاط معجمي قائم على توظيف القاموس ضمن محطّتين، الأولى تتعلّق بشرح بعض الكلمات الصّعبة الموجودة في النّص، والثّانية بشرح كلمات أخرى هي أكثر صعوبة من الأولى من أجل تدريب المتعلّم على استعمال القاموس، وهذه المنهجية كانت مشابهة لتلك المتّبعة في تقديم الرّصيد الجديد في السّنة الرّابعة مع فارق في التّقسيم والتّسمية (محطّة واحدة تحت مسمّى أثري رصيدي اللّغوي)، وفي نوع التّدريبات المعجميّة الموظّفة؛ حيث اختلفت وتشعّبت لتتجاوز فهم الكلمات وشرحها إلى البحث عن المشتقّات والمرادفات والأضداد والحقول المعجميّة وغيرها (مع التنبيه إلى استغلال عدد قليل منها فقط مع كلّ نصّ مقروء). في حين اقتصر تقديم الرّصيد المعجمي في السّنتين الثّانية والثّالثة على محطّة واحدة (أثري لغتي) تنطوي على شرح بعض الكلمات الصّعبة المختارة من النّص ولم تتجاوز ذلك.

وقد سجّلنا في خضم هذا التّقديم تنوّع الأساليب المعتمدة في شرح الرّصيد، إذ تجلّت تباعا في :

-

الشرح بالمرادف (مثل رمتم : أردتم، النّخوة : المروءة)، وقد نال هذا النوع من الشّرح الحظّ الأكبر مقارنة بغيره من الشّروحات في جميع الكتب المدرسيّة خاصّة السّنتين الثّانية والثّالثة.

-

الشّرح بالسّياق (مثل النّفير : قيام العامّة لقتال العدوّ، تُكلّلها هامات : تزيّنها جذوع النّخيل) وقد استغلّ هذا الشّرح على نحو معتبر في السّنتين الأولى والرّابعة، وقلّ في السّنتين الثّانية والثّالثة.

-

الشّرح بالتّعريف (مثل الأساطير : الخرافات التي لا أساس لها من الصحّة، والواحدة أسطورة البعيدة عن الواقع المألوف) وقد كثّر استغلاله في السّنتين الأولى والرّابعة، بينما غاب تقريبا في السّنتين الأخريين.

-

الشّرح بتقديم المعنى العام للكلمة ثمّ المعنى الخاصّ حسب السّياق (مثل معالم : ج معلم وهو العلامة التي يُستدلّ بها على الطّريق، والمقصود هنا معالم الشّرع وحدوده)، ولم يستغلّ هذا النّوع من الشّرح إلّا قليلا في السّنة الأولى دون غيرها من السّنوات.

-

الشّرح بذكر الجوانب اللّغويّة والصّرفية للكلمة : (هيهات : اسم فعل بمعنى بعُد، الهُوينا : تصغير الهُونى، والهُونى تأنيث الأهون : والمعنى التّؤدة والرّفق)، ولم يستغل هذا النّوع من الشّرح إلّا في السّنة الأولى وفي مواضع قليلة فقط.

واستنادا على ما سبق؛ يمكن الإشارة إلى جوانب إيجابيّة في كيفيّات إثراء الرّصيد المعجميّ للمتعلّمين بدْءًا بتسمية المحطّة التي احتوته، إذ تحيل إلى مركزيّة المتعلّم في البحث عن معاني الكلمات من جهة (وهو ما سجّلناه في جميع السّنوات)، ثم نشاطه الذّاتي في استعمال القاموس لتحقيق هذه الغاية (وهو ما سجّلناه في السّنتين الأولى والرّابعة وإن قلّ)، ثمّ تنوّع الرّصيد المقدّم تنوّع المجالات وشرحه بأساليب تسمح بتفعيل أكثر من قناة إدراكيّة واحدة.

لكن هذه المزايا لم تغطّ الكثير من جوانب النّقص التي بدت واضحة، ولعلّ أبرزها ذلك القصور الشّديد في الاهتمام بالنّشاط المعجمي في السّنتين الثّانية الثّالثة، إذْ بعد أن اعتمد تقديم الوحدات في السّنة الأولى على شرحها، وعلى تدريب المتعلّم على استعمال القاموس في البحث عن معانيها يفترض أن يُنتقل به في مستوى أعلى إلى التوسّع في استغلال أساليب شرح أخرى تغني معرفته المعجميّة كالتعرّض إلى الجوانب الصّرفيّة والاشتقاقيّة للوحدات مثلا، والأضداد والمتلازمات التي تتوارد معها، واختلاف دلالاتها باختلاف السّياقات وغيرها، بالإضافة إلى تطوير التّدريبات المعجميّة التي من شأنها أن ترسّخ الرّصيد وتوسّعه بمداخل جديدة غير تلك التي وردت في النّصوص، لكن حدث العكس بأن غابت ملامح كلّ ذلك في السّنتين الثّانية والثّالثة، واختزل تقديم الوحدات في ربطها بالمرادف الذي يسمح على نحو قاصر باستجلاء معاني النّصوص دون ذلك.

وقلّ من ناحية أخرى استغلال الشّرح السّياقي للوحدات على أهميّته، فالسّياق هو موطن تحقّقها الفعلي، وهي لا تُفصح عن معناها إلّا بتواجدها مع غيرها من الوحدات في السّياق المناسب ثمّ إنّ تقديمها وهي ضمن الكلّ المترابط المتعالق هو خير سبيل لتثبيتها في الذّاكرة المعجميّة، كما قلّ الاهتمام بالشّروحات التي تسمح للمتعلّم باستخلاص دلالات الوحدات وهي مضمّنة في سياقات أخرى غير النّصوص المقروءة، وقد سجّلنا في هذا الصّدد ندرة الاهتمام بجوانبها الصّرفيّة والاشتقاقيّة أو دخول الوحدات النّحويّة عليها، أو تقديم استعمالاتها المجازيّة أو غيرها ممّا يحقّق قيمتها ويجعل المعجم الذهنيّ للمتعلّم منفتحا ومنتجا، فالأخذ بيد المتعلّم مثلا إلى إدراك العلاقات الصّرفيّة الموجودة بين الوحدات من شأنه أن

« يقود إلى انفتاح معجمه ليس على المُختبرة منها فحسب؛ بل والمُحتملة التي تُشكّل جزءًا من لغتنا بواسطة وجود المبادئ المورفولوجيّة نفسها...ويُعينه على التعرّف على أخرى لم يصادفها من قبل. » وقد أثبتت بعض الدّراسات « كدراسات كارليزل (Carlisle,J.F 2000) وتايلور وناجي (Taylor, L.K &Nagy,W.E 1989) أنّ المتعلّم يعود في تعريفه للكلمة إلى البنية الصّرفية. ..وأنّ الكلمات المركّبة صرفيّا تُتيح له صرفيّات يمكن استعمالها في فهم كلمات أخرى وإنتاجها. »

، كما أنّ ربط الوحدات المعجميّة بالصّيغ الصّرفيّة والنّحوية من شأنه أن يزيد من نسبة تواترها وشيوعها، ويساعد المتعلّم على تصنيفها في معجمه الذّهني واسترجاعها بكل يُسر، ويسمح له بإنتاج وحدات أخرى بالقياس عليها، وقد أفادت الدّراسات المعرفيّة أنّ سيرورة بناء المعجم الذهنيّ

« تفرض في البداية تعلّم جميع الكلمات كيفما كانت طبيعتها...لتصبح أكثر خضوعا لقواعد الاكتساب والإنتاج حسب قواعد الاشتقاق والتّصريف والنّحو والإملاء؛ فيطبّق الفرد هذه القواعد على كلمات جديدة لم يسمعها من قبل. »

وإلى جانب ما سبق سجّلنا شرح بعض الوحدات الصّعبة بما هو أصعب؛ ممّا يُضعف من قرائيّة النّص، ويعرقل عمليّة معالجة الوحدات المعجميّة وتخزينها، والأمثلة كثيرة في هذا الباب (في السّنة الأولى مثلا : الجموح : يركب هواه فلا يمكن ردّه/ تقطيبة : قطب الرّجل قطوبا أي زاوى ما بين عينيه وكلح... وفي السّنة الثّانية : النّياط : علائق القلب/ بزّ : أفحم...، وفي السّنة الثّالثة : جوهرك : آدميّتك/ الصّعدة : قناة الرّمح...، وفي كتاب السّنة الرّابعة : رئاء : عُجْب، أهرَقَنا : سفكْنا وأسلْنا...)

كما سجّلنا شرح بعض الوحدات بما لا يعكس الدّلالة المقصودة (مثل : أناجيك : أخصّك بالحديث والأصل أن تعرّف بردّها إلى أصلها ثمّ بتقديم معناها اللّغوي فالسّياقي أناجيك : من المناجاة وهي مصدر الفعل ناجى أي دعا ربّه بإخلاص، والمعنى هنا أحدّثك بما في قلبي سرّا/ سفّاكا للدّماء : يُسيل الدّماء، والأصل أن يُشار إلى أنّ سفّاك صيغة مبالغة من سفك، وأن يقدّم مرادفها مثلا : السّفاح، ثمّ يُشار إلى أنّ السّفاك كثير القتل وإراقة الدّماء...والأمثلة كثيرة).

وسجّلنا أيضا شرح بعض الوحدات بتقديم المرادف غير المناسب؛ حيث ورد في كتاب السّنة الأولى على سبيل المثال الفطرة : الطّبيعة، وفي موضع آخر الغريزة : الطّبيعة، والأصل أن الطّبيعة تحيل إلى معان أخرى تعدّ الطّبيعة ذاتها واحدة منها، والمُراد في المعنيين ما تعلّق بالطّبيعة البشريّة ويمكن أن يقترن شرح الفطرة بالخلقة أي بما خُلق الإنسان عليه وما وُلد به، ثم شرح الغريزة في الموضع اللّاحق بما يدفع الإنسان للتصرّف على فطرته، ومعناها في السّياق الذي وردت فيه : الدّافع الفطريّ لحفظ الذّات، كما تمّ شرح بعض الوحدات بتكرارها عينها (تدويرها) مع الخروج في بعض الأحيان عن المعنى المراد، من ذلك مثلا يكثرُ اللّوم : يرمي اللّوم على نفسه والأصل تقديم مرادف اللّوم : العتاب أي يكثرُ معاتبة نفسه لأنّ الكثرة معلومة لدى المتعلّم... وغيرها كثير.

وحاصل ما سبق –وغيره-هو غياب كثير من التصوّرات اللّسانيّة والمعرفيّة في التّأسيس لتعليميّة المعجم في الكتاب المدرسي، حيث إنّ الوحدات المعجميّة وإن كانت ماديّة في صورتها فإنّها مفاهيميّة في جوهرها، ودفع المتعلّم إلى إثراء رصيده منها لا يتمّ عبر تقديمها باعتبارها عناصر شارحة لمضامين النّصوص فحسْب؛ بل باعتبارها عدّة لغويّة ممثّلة لمحيط تداول المتعلّم، ثمّ تخيُّر المسالك المؤدّية إلى تجسيد معانيها وبناء مفاهيمها لديه توافقا واشتغال الدّماغ، بما يسمح ببناء المخطّطات الذّهنيّة المنظّمة لها وفق خصائصها وما يتّصل بها من وحدات من ذات الفئة (التّرادف، المشترك اللّفظي، الحقل الدّلالي، اشتراك الجذور وغيرها)، ومضاعفة فرص التعرّض لها في الوضعيّات التي تضمن نقلها من الذّاكرة العاملة إلى الذّاكرة طويلة المدى، واسترجاعها بسهولة.

5. مستوى الاحتفاظ والاسترجاع

انطلاقا ممّا تمّ رصده، أردنا أن نكشف عن مستوى تمثّل المتعلّمين للوحدات المعجميّة المشروحة في كتب السّنوات الأربع، ومدى قدرتهم على استرجاعها وتوظيفها دون الوقوع في أخطاء، لأجل ذلك أجرينا مجموعة من الاختبارات على عيّنة عشوائيّة من المتعلّمين اخترناها من السّنة الرّابعة (من متوسّطة « بوعتّو عبد القادر » بسيدي نعمان ولاية المديّة)، بلغ عدد أفرادها (86 متعلّما) متوسّط سنّهم (15.4)، وقد جمعت العيّنة بين جيّدي/متوسّطي/ضعيفي التّحصيل، ذكور وإناث، مع الإشارة إلى أنّ التّحليل قد ركّز على النّتائج الكليّة للعيّنة باعتبار خصائصها، ولم يراع اختلافها باختلاف متغيّرات الدّراسة لأنّنا لم نجد بحوثا خاضت فيها يمكننا الاتّكاء عليها في التّحليل والتّفسير، كما أنّها ليست أهدافا نبتغي الوصول إليها. وقد قمنا أثناء الاختبار بتحديد زمن الإجابة لتعلّقه بسرعة الاستجابة (مؤشّر الاحتفاظ والاسترجاع) وحصّلنا على النّتائج الآتية :

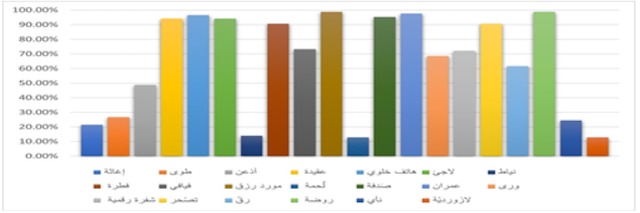

1.5 اختبار التذكّر والاسترجاع الدّلالي

قمنا في هذا الشقّ من الاختبار بقراءة عدد من الوحدات المعجميّة التي سبق تقديمها للمتعلّمين كرصيد جديد خلال السّنوات الأربع، وطلبنا منهم كتابة الوحدات التي يعرفونها ويتذكّرونها، ثمّ شرحها وتقديم معناها. بلغ عدد الوحدات المُختبرة (20) وحدة اخترناها وفق شروط معيّنة هي : تنوّع أنماطها والمجالات التي تنتمي إليها ونسب تكرارها في النّصوص، وقد تمثّلت في : (إغاثة، طوى، أذعن عقيدة، هاتف خلويّ، لاجئ، مورد رزق، نياط، فطرة، لازَورديّة، لُحمة، صدفة، عمران، ورى، شفرة رقميّة، تصحّر، رقّ، روضة، نأى، فيافي)، وكانت النّتائج المسجّلة كما يلي :

1.1.5. مستوى التذكّر

الجدول 3 : النّتائج الكليّة لاختبار التذكّر

|

عدد المتعلّمين |

عدد الوحدات |

نسبة التذكّر |

نسبةالضّياع |

|

42 |

(16-18) |

%85 |

%15 |

|

41 |

(11-15) |

%70 |

%30 |

|

03 |

(09-10) |

%45 |

%55 |

|

المعدّل الكلّي |

المعدّل الكلّي |

66.67 % |

%33.33 |

الشكل 3 : مستوى التذكّر والضّياع

الشكل 4 : توزيع النّتائج حسب كلّ وحدة معجميّة

قراءة النّتائج وتفسيرها : تشير النّتائج إلى أنّ النّسبة الكليّة للتذكّر قد بلغت (66.67 %) مقابل نسبة ضياع بلغت ( %33.33)، وأنّ أعلى نسبة تذكّر قد بلغت (85 %) سجّلها (42) متعلّما مقابل ( %45) سجّلها ثلاثة متعلّمين، بينما بلغت أعلى نسبة ضياع ( %55) سجّلها ثلاثة متعلّمين، مقابل ( %15) سجّلها (33) متعلّما، وتُشير النّتائج الكليّة إلى أن نسبة التذكّر اللّفظي للوحدات متوسّطة عموما حيث أنّ المتعلّم في هذه المرحلة قد تمكّن من تذكّر ما معدّله (13) وحدة من مجموع 20 وحدة في غياب الدّلالة التّركيبيّة (السّياق).

كما سجّلنا في خضم ذلك ارتفاع نسب تذكّر الوحدات المنتمية إلى مجال العلم والتقدّم التكنولوجي( %84.3)، تليها الوحدات المنتمية إلى مجال الطّبيعة ( %78.09)، فالوحدات المنتمية إلى مجال الأخلاق والقضايا الاجتماعيّة ( %51.09)، ونفسّر الأمر بمدى ارتباط هذه الوحدات بما هو متداول في حياة المتعلّم، وما هو متعلّق باهتماماته وحاجاته التّبليغيّة في هذه المرحلة، وبنسب تكرارها ضمن النّصوص أو النّشاطات المعجميّة، وقد ذكرنا آنفا أهميّة التّكرار في تمثّل الوحدات ونقلها إلى الذّاكرة طويلة المدى، أمّا الضّائع منها فهو ما دخل إلى حيّز النّسيان نتيجة تعرّض المتعلّم له دون تكراره ذهنيا وتسجيله في الذاكرة.

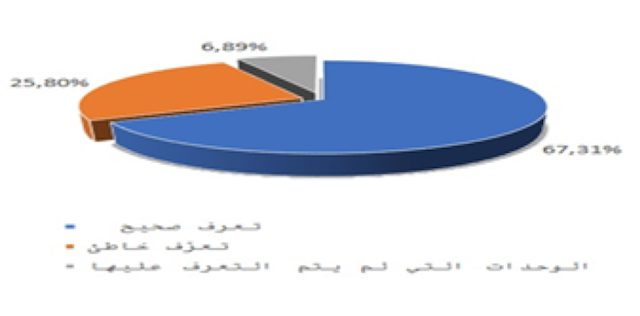

2.1.5. مستوى التعرّف الدّلالي

الشكل 5 : مستوى التعرّف الدّلالي

قراءة النّتائج وتفسيرها : تشير النّتائج إلى أنّ المتعلّمين لم يتمكّنوا من تقديم معاني لجميع الوحدات التي تمّ تذكّرها، إذ سجّلنا نسبة ( %6.89) من الوحدات التي لم يتم التعرّف على معانيها كما سجّلنا من الوحدات المتعرّف عليها ما نسبته ( %25.80) معانيها خاطئة مقابل ( %67.31) معانيها صحيحة، وقد خصّ التعرّف الصّحيح أيضا الوحدات الأكثر شيوعا واستعمالا والمنتمية إلى المجالات التي حظيت باهتمام أكبر في الكتاب المدرسي وهي : (هاتف خلويّ، مورد رزق، صدفة، روضة، رق، تصحّر، عمران، عقيدة، لاجئ).

ولعلّ النّتائج الكليّة تعكس خللا في التمثّل والاحتفاظ لدى المتعلّمين، إذ لو قارنّا نسبة الوحدات المحتفظ بها (تذكّرا وتعرّفا) بالمجموع الكلّي للوحدات التي سبق للمتعلّم تذكّرها لوجدناها لا تتجاوز %40)) في مجملها، ويتعلّق الأمر في جوهره بضعف فعالية الأساليب المعتمدة في ترسيخ الوحدات المعجمية لدى المتعلّمين، إذ لكلّ وحدة خصائصها المرتبطة بها (صوتية، صرفيّة، نحويّة، دلاليّة...) وكلّما تدرّب المتعلّم عليها وكرّرها ضمن أشكال ومداخل مختلفة كلّما زادت نسبة احتفاظه بها، حيث يقوم الذّهن بمعالجتها وتصنيفها ضمن المتقارب كثير التّكرار، ولذلك

« يكون للوحدات المتقاربة الحظّ الأوفر في إيجاد مكان لها ضمن الذّاكرة مع الوحدات من نفس درجة القرابة، تمّ الاحتفاظ بها سابقا. »

كما تعكس النّتائج ضعف المخزون المعجمي لدى المتعلّم، وقلّة أهمية ما يقدّم له من وحدات نتيجة التّعامل معها في وضعيّات محدودة وبأساليب لا تسمح بتحقيق قيمتها في ذهنه، ذلك أنّ إعطاء قيمة لأيّ معرفة لا يتمّ إلّا بتكرارها في وضعيّات مختلفة، وبربطها بالخطاطات الذّهنيّة.

2.5 اختبار الإشعال الدّلالي

طلبنا من المتعلّمين في هذا الشّق من الاختبار كتابة أكبر عدد من الوحدات التي يمكن إشعالها من الوحدات المُختبرة (أي التي لها علاقة بها)، فكانت النّتائج المسجّلة كما يلي :

الشكل 6 : نتائج اختبار الإشعال الدّلالي

قراءة النّتائج وتفسيرها : تشير النّتائج إلى أنّ عدد الوحدات المشعلة قد بلغ 2558 وحدة، وهي نسبة متوسّطة عموما بالنّظر إلى قدرة المتعلّمين على معرفة من 2 إلى 5 وحدات فقط مرتبطة ببعض الوحدات المُختبرة، بينما لم تحقّق بعض الوحدات أي إشعال دلالي، كما بلغت نسبة الوحدات المشعلة الصّحيحة ( %67.31) والخاطئة ( %32.69)، وتعلّقت الوحدات التي عرفت أعلى نسبة إشعال بالمعجم المتداول في حياة المتعلّم، والأكثر حضورا في النّصوص عكس الوحدات التي عرفت نسبة إشعال أقلّ أو منعدمة، ذلك أنّ تكرارها والتدرّب عليها قد رسّخ الوعي بها في أذهان المتعلّمين "وسمح بإعادة صياغتها حسب الحمولة الدّلالية لكلّ وحدة في علاقتها بالوحدات الأخرى، وهذا ما ساعد على تحقيق إشعال دلاليّ جيّد. كما يرتبط الإشعال بمدى غنى المخزون المعجمي لدى المتعلّمين الذي تترجم النّتائج المحصّلة ضعفه؛ ممّا جعلنا نتساءل عن حظّ المعجم المفترض قيامه للرّبط بين تعليم اللّغة العربيّة وغيرها من المواد المدرسيّة في إطار الكفاءات الممتدّة، وعن تصوّر واضعي المنهاج والبرامج عنه وعن مقوّمات أجرأته في سبيل تعزيز القدرات المعجميّة وتنمية الكفاءات التّواصلية لدى المتعلّمين.

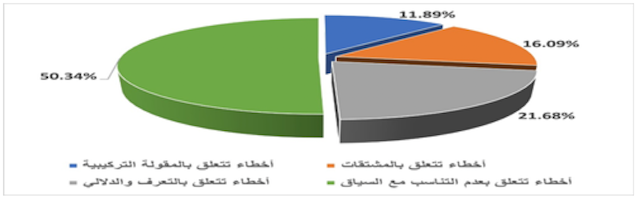

3.5 اختبار الاسترجاع والتّوظيف

بغية الوقوف على مستوى التمثّل والقدرة على التّوظيف لدى المتعلّمين، طلبنا منهم كتابة موضوع إنشائي باستغلال الوحدات المُختبرة مع التصرّف فيها (مرادفات، مشتقّات، تصريف الأفعال عبر الأزمنة...) ونظرنا في حجم الأخطاء المعجميّة المرتكبة ونوعها، فحصلنا على النّتائج الآتية :

الشكل 7 : نتائج تصنيف الأخطاء المعجميّة المسجّلة

قراءة النّتائج وتفسيرها : سجّلنا في البداية قلّة الوحدات الموظّفة في تعابير المتعلّمين، إذ تراوحت بين وحدة إلى ست وحدات في التّعبير الواحد، مع خلوّ ثمانية تعابير منها، إضافة إلى ورود عدد كبير جدّا من الأخطاء الإملائيّة والنّحويّة والتّعبيريّة، وضعف شديد في بناء النّصوص. أمّا عن الأخطاء المعجميّة محلّ الدّراسة فقد أشارت النّتائج إلى ارتفاعها الكبير مقارنة بحجم الوحدات الموظّفة، حيث كثرت الأخطاء المتعلّقة بتوظيف الوحدات ضمن السّياقات غير المناسبة وبلغت ( %50.34)، تلتها الأخطاء المتعلّقة بالتّعريف الدّلالي وبلغت ( %21.68)، فالأخطاء المتعلّقة بالمشتقّات وبلغت ( %16.09) وشملت خاصّة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين، فالأخطاء المتعلّقة بالمعنى الوظيفي للوحدات وبلغت ( %11.89)، من خلال عدم التّمييز بين الأسماء والأفعال.

وإنّ هذه النّتائج على قلّتها تكشف لنا ضعف القدرة المعجميّة لدى المتعلّمين سواء من حيث التمثّل أو الاسترجاع، كما تحيلنا إلى ضعف المخزون المعجمي النّاجم عن الخلل الذي تعرفه تعليميّة المعجم في هذه المرحلة التعليميّة التي يُفترض أن يكون المتعلّم فيها قد اكتسب ثروة معجميّة غنيّة تسمح له بإنتاج خطابات متنوّعة في سياقات وأحوال مختلفة دون الوقوع في أخطاء فإذا به لا يزال يتخبّط في ضبابية عدم التّمييز بين الفعل والاسم، والمشتق والجامد.

خاتمة

بعد الوصف الذي قدّمناه حول الوضعيّة الرّاهنة للمكوّن المعجمي في الكتب المدرسيّة لمرحلة التعليم المتوسّط، وبعد الاختبار الذي أجريناه للكشف عن أثرها في القدرة المعجميّة لدى المتعلّمين، خلُصنا إلى مجموعة من النّتائج أهمّها غياب التصوّر العلمي الرّصين القائم على مُخرجات العلوم الحديثة فيما يتعلّق بتعليميّة المعجم في هذه المرحلة، إذ لايزال مكوّنا مهملا لم يحقّق كينونته ولا قاعديّته في بناء الكفاءات المعجميّة والتّواصليّة، عنصرا ثاويا بين دفّات المناهج والكتب المدرسيّة باعتباره سجلّا شارحا ومفسّرا للنّصوص، كما لا تزال الدّروب المُنتهجة في تقديمه بعيدة عن الأطر العلميّة المحدّدة لكيفيات اشتغال اللّغة في الذّهن، وفي تحقيق التّواصل لغرض تنمية الكفاءات المطلوبة.

وبناءً عليه نرى أنّه من الضّروري إعادة النّظر في تعليميّة المعجم في هذه المرحلة، من خلال منحه المكانة التي يستحقّها بين باقي مكوّنات اللّغة العربيّة الأخرى، ثمّ تحديد معايير انتقائه، وصياغة آليات استثماره وأجرأته في تعالقه بها ضمن المنهاج المدرسي (الكتب المدرسيّة، المحتويات، الطّرائق...) وما يرتبط به من ممارسات تعليميّة قادرة على تحقيق الأهداف المرجوّة منه على المديين القريب والبعيد.