Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Enseñanza (TICE) ocupan hoy un lugar central en la didáctica de lenguas extranjeras. Agrupan herramientas y aplicaciones destinadas a procesar, transmitir y compartir información en diversos soportes. En el ámbito de E/LE, su incorporación no sustituye a los enfoques tradicionales : los complementa y, cuando se planifica con criterios pedagógicos claros, puede aumentar la motivación, facilitar la práctica guiada y mejorar la evaluación formativa.

Conviene distinguir dos perspectivas clásicas : educación en los medios (la tecnología como objeto de estudio) y educación con los medios (la tecnología como instrumento para enseñar y aprender). En ambos casos, el objetivo último es desarrollar la competencia comunicativa, entendida —de acuerdo con el MCER— como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comunicarse de modo efectivo y adecuado en contextos socioculturales diversos.

En el aula de español, la comunicación oral exige trabajar de forma integrada los aspectos fónicos (pronunciación, acento, entonación y ritmo), léxicos (selección y ampliación pertinente del vocabulario) y gramaticales (organización y corrección). Para favorecer la participación, resulta clave seleccionar herramientas TICE que habiliten tareas significativas, proporcionen retroalimentación y promuevan auto- y coevaluación.

En este marco, proponemos el uso didáctico del pódcast para la comprensión y la producción oral en un grupo de 30 estudiantes de primer curso universitario. Operativamente, el pódcast facilita la práctica repetible, la escucha diferida, la curación de materiales por parte del docente y la reflexión metacognitiva del estudiante sobre su propia oralidad. Como herramienta de implementación, se empleará la aplicación Spreaker, que permite grabación, alojamiento y reproducción de audios en un entorno accesible.

El objetivo de este estudio es explorar la contribución del pódcast al desarrollo de la oralidad en E/LE, con atención a pronunciación, entonación, léxico activo y corrección gramatical. Se plantean las siguientes preguntas :

-

¿En qué medida el trabajo con pódcast favorece la precisión fonoprosódica y la inteligibilidad ?

-

¿Contribuye a ampliar la extensión léxica y a mejorar la corrección gramatical en producción oral ?

-

¿Cómo perciben los estudiantes la integración de esta herramienta en términos de utilidad y motivación ?

El trabajo aporta (i) una propuesta replicable de integración de pódcast en cursos iniciales de E/LE ; (ii) una grilla analítica de evaluación de la oralidad (pronunciación/prosodia, interacción-fluidez, gramática, léxico) con descriptores de cinco niveles alineados con el MCER ; y (iii) un protocolo evaluativo que combina medidas pre/post, auto/coevaluación y evaluación docente, sentando bases para análisis comparables en cohortes futuras.

1. La habilidad oral

1.1. Definición y alcance

La habilidad oral comprende dos subdestrezas interdependientes : comprensión y expresión. La primera busca que el estudiante interprete y entienda mensajes orales en condiciones reales de comunicación ; la segunda, que exprese ideas, opiniones y argumentos de forma adecuada al contexto, con corrección y fluidez. En E/LE, una interacción efectiva exige la mutua inteligibilidad y el dominio de procesos perceptivos (segmentación de sonidos, reconocimiento prosódico) y cognitivos (inferencia, organización del contenido, selección léxica).

Siguiendo el enfoque del MCER, la competencia comunicativa integra componentes lingüísticos, sociopragmáticos y pragmáticos. Su desarrollo se favorece mediante tareas significativas que movilicen escucha guiada, toma de notas y producción oral con retroalimentación formativa. En este marco, el trabajo del docente consiste en diseñar situaciones de habla que permitan practicar la comprensión y la expresión de forma articulada, con objetivos claros y criterios de evaluación explícitos.

1.2. Aspecto comunicativo de la pronunciación

La pronunciación se aborda aquí desde su valor comunicativo : más que la perfección fonética, importa la inteligibilidad y la prosodia funcional (acento, entonación, ritmo y pausas) que facilitan la interpretación del mensaje. En línea con la didáctica especializada, es necesario (i) conocer las diferencias entre la L1 del alumnado y el español ; (ii) practicar hábitos articulatorios propios del sistema fonológico meta ; y (iii) controlar rasgos prosódicos que afectan a la comprensión (colocación acentual, caídas entonativas, encadenamiento).

A nivel de aula, recomendamos integrar micro-tareas que combinen : percepción (discriminación mínima), producción controlada (repetición rítmica, lectura en voz alta guiada), producción libre (mini-monólogos, descripciones, debates) y auto-/coevaluación basada en descriptores claros de inteligibilidad y precisión fonoprosódica.

1.3. Rol docente y andamiaje

El profesorado de E/LE media entre la teoría lingüística y su aplicación didáctica, seleccionando contenidos esenciales y andamiajes adecuados a cada nivel. Esto supone :

-

fijar modelos de habla y consignas precisas (objetivo, duración, criterios) ;

-

proporcionar retroalimentación focalizada (pronunciación, léxico, gramática, fluidez) ;

-

promover estrategias metacognitivas (escucha de la propia voz, diarios de aprendizaje) ;

-

secuenciar tareas en progresión (controlada → semi-controlada → libre).

1.4. Tres dimensiones integradas de la oralidad

Para asegurar una comunicación efectiva, se trabajan de manera integrada :

-

el aspecto fónico (pronunciación, entonación, intensidad) ;

-

el aspecto léxico (selección y ampliación del vocabulario activo) ;

-

el aspecto gramatical (organización lógica y corrección).

Esta integración se operativiza más adelante mediante una grilla analítica con cuatro criterios —pronunciación/prosodia, interacción-fluidez, exactitud gramatical, amplitud y pertinencia léxica— y cinco niveles descriptivos alineados con el MCER (ver Metodología).

2. Cambios en profesores y alumnos

En la actualidad, la consolidación de una sociedad del conocimiento y el avance de las TICE transforman el diseño de la enseñanza y las prácticas de aula. Este cambio afecta simultáneamente a estudiantes y docentes, reclamando nuevas capacidades y roles en entornos híbridos o mediados tecnológicamente.

El alumnado pasa a ser agente activo del aprendizaje. Para operar con eficacia en contextos mediados por tecnología, se requieren tres ejes de competencia :

-

Aprendizaje autónomo : abordar de manera independiente parte de los contenidos y resolver dudas con recursos disponibles.

-

Aprendizaje autorregulado : seguir un plan de trabajo, gestionar el tiempo y monitorizar el propio progreso.

-

Aprendizaje colaborativo : comunicarse, negociar significados y producir conjuntamente con pares y docentes.

Tabla 1 (provisional — se renumerará en maquetación). Capacidades del estudiante y evidencias operativas

|

Capacidad |

Descripción operativa |

Evidencias en aula mediada por TICE |

|

Autonomía |

Toma de decisiones sobre recursos y estrategias |

Selección de materiales, consultas asincrónicas, revisión de audios |

|

Autorregulación |

Planificación, monitoreo y ajuste |

Cronogramas personales, auto-informes breves, entregas en plazos |

|

Colaboración |

Coordinación y co-construcción |

Comentarios entre pares, rúbricas compartidas, productos grupales |

El profesorado deja de ser la única fuente de información para actuar como diseñador de tareas, mediador y evaluador formativo. Esto implica : (i) especificar objetivos y consignas claras ; (ii) ofrecer retroalimentación focalizada(pronunciación, fluidez, léxico y gramática) ; (iii) andamiar progresivamente (controlado → semi-controlado → libre) ; y (iv) curar recursos digitales pertinentes (p. ej., pódcasts modelo). En entornos TICE, la tutoría y la comunicaciónadquieren un papel central, tanto síncrono como asíncrono.

La integración tecnológica no sustituye enfoques probados, sino que amplía oportunidades de práctica significativa : grabación repetible, escucha diferida, coevaluación con criterios, y metacognición sobre la propia oralidad. En el marco de este estudio, se articulará con una grilla analítica (pronunciación/prosodia, interacción-fluidez, exactitud gramatical, léxico) y con un protocolo pre/post que combine auto-, co- y evaluación docente (véase Metodología).

3. Aprender en movilidad

El aprendizaje electrónico móvil (m-learning) se fundamenta en el uso de dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles ligeros) para acceder, compartir y producir contenidos educativos en cualquier lugar y momento. Su potencial reside en la inmediatez y en la ubicuidad, al permitir interacción sincrónica y asincrónica, tanto dentro como fuera del aula.

Diversos estudios recientes (Rangel-de Lázaro & Duart, 2023) subrayan que la integración de plataformas y aplicaciones móviles ha facilitado la creación colaborativa, la comunicación entre pares y la personalización del aprendizaje, con impacto positivo en la motivación y la efectividad. El m-learning ofrece, por tanto, un marco flexible para actividades de expresión oral, especialmente cuando se combina con recursos como el pódcast.

Tabla 2 (provisional). Características del m-learning y su potencial en E/LE

|

Característica |

Descripción |

Relevancia para la oralidad en E/LE |

|

Ubicuidad |

Acceso en cualquier momento y lugar |

Posibilidad de grabar y escuchar pódcasts fuera del aula |

|

Interactividad inmediata |

Comunicación en tiempo real |

Feedback rápido (docente/pares) sobre pronunciación y léxico |

|

Portabilidad |

Uso de dispositivos ligeros y personales |

Autonomía del estudiante, práctica individualizada |

|

Personalización |

Ajuste a ritmo y estilo de cada estudiante |

Integración de tareas diferenciadas según nivel de oralidad |

El m-learning, en suma, no reemplaza la enseñanza presencial, pero amplía las oportunidades de práctica autónoma y colaborativa, a la vez que incrementa la exposición a insumos lingüísticos en entornos auténticos. En el presente estudio, el uso de Spreaker se sitúa en esta lógica : se trata de una aplicación accesible que permite grabación, almacenamiento y distribución de producciones orales, optimizando el aprendizaje móvil y motivando la auto/coevaluación de los estudiantes.

4. Uso de herramientas en clase basadas en TICE

El uso didáctico de las TICE permite que el aprendiz pase de receptor pasivo a agente activo que crea y comparte contenidos. Para orientar esa transición, conviene tipificar los ámbitos tecnológicos y ejemplificarlos con aplicaciones pertinentes para la oralidad en E/LE.

Tabla 3 (sustituye a “Figura 1. Tipos de TICE”). Tipos de TICE y ejemplos para la oralidad en E/LE

|

Ámbito TICE |

Descripción breve |

Ejemplos típicos |

Potencial para la oralidad |

|

Redes |

Infraestructuras de comunicación (radio, TV, telefonía fija/móvil, Internet) |

Wi-Fi del campus, datos móviles, emisoras universitarias |

Acceso ubicuo a materiales orales y plataformas de pódcast |

|

Terminales y equipos |

Dispositivos de acceso/producción |

Ordenadores, tabletas, teléfonos móviles ; micrófonos, auriculares |

Grabación de voz, escucha de modelos, práctica individual |

|

Servicios |

Funciones en línea de comunicación/gestión |

Correo electrónico, LMS, aulas virtuales, juegos en línea, blogs, comunidades |

Interacción síncrona/asincrónica, coevaluación, tareas orales guiadas |

4.1. Edición y publicación de audio

Trabajar audio en clase enriquece la experiencia mediante actividades donde el estudiante incorpora comentarios oralesa imágenes, describe procesos o registra mini-monólogos. La web 2.0 ofrece múltiples servicios para grabar, editar y publicar audio de forma sencilla, lo que favorece la motivación y la retroalimentación continua.

Sugerencia operativa de tarea (para E/LE) :

-

Modelo (audio breve del docente).

-

Producción guiada (lista de control : pronunciación, entonación, 6–8 ítems léxicos).

-

Publicación en la plataforma acordada (canal de la asignatura).

-

Autoevaluación/coevaluación con una mini-rúbrica (inteligibilidad, precisión, fluidez).

-

Revisión (regrabar solo el fragmento con mayor margen de mejora).

4.2. El pódcast

El pódcast es una tecnología de sindicación y distribución de archivos multimedia que permite suscripción y escucha diferida. Por su cercanía con la radio educativa, resulta especialmente adecuado para comprensión y producción orales en E/LE. En este estudio, se trabajará con Spreaker por su facilidad para grabar, alojar y compartir audios en un mismo entorno.

Tabla 4. Flujo didáctico del pódcast en E/LE (Spreaker)

|

Fase |

Acción docente |

Acción del estudiante |

Evidencia / Evaluación |

|

Diseño |

Define objetivos, duración, consigna y criterios |

Revisa consigna y ejemplos |

Rúbrica anunciada (4 criterios × 5 niveles) |

|

Modelo |

Publica audio de referencia y lista léxica |

Escucha y toma notas |

Cuestionario de escucha guiada |

|

Producción |

Abre canal/aula en Spreaker |

Graba 1–2 tomas breves (1’–2’) |

Archivo de audio con metadatos |

|

Feedback |

Retroalimentación focalizada (pron./prosodia, léxico, gramática, fluidez) |

Auto/coevaluación entre pares |

Rúbricas completadas ; comentarios |

|

Revisión |

Invita a regrabar fragmentos críticos |

Regraba y justifica cambios |

Comparación versión 1 vs. versión 2 |

|

Cierre |

Sintetiza avances y retos |

Auto-informe breve |

Nota formativa + recomendaciones |

5. Práctica

Se describe la intervención didáctica con pódcast (Spreaker) para trabajar la comprensión y producción orales en un grupo de 30 estudiantes de primer curso universitario (LMD). El procedimiento combinó actividad en clase, autoevaluación, coevaluación y evaluación docente. Se reportan resultados iniciales y se especifica la naturaleza exclusiva o no exclusiva de las categorías empleadas en los cuadros.

5.1. Diseño de la intervención didáctica

La intervención se realizó con un grupo de treinta estudiantes de primer curso universitario (LMD) en la asignatura de comprensión y expresión oral en E/LE. Se trataba de un grupo heterogéneo en cuanto a perfil lingüístico y nivel de dominio del español, lo que planteaba un desafío adicional para el docente. Los temas seleccionados —expresar gustos y describir personas— respondieron a contenidos léxicos básicos, considerados relevantes tanto para la comunicación cotidiana como para el inicio de la interacción en entornos académicos. El contexto de aula estuvo marcado por el uso de dispositivos móviles personales y la conectividad disponible en el campus, lo que facilitó la integración de herramientas digitales como Spreaker.

La tarea central consistió en grabar una producción oral breve (entre uno y dos minutos) utilizando la aplicación Spreaker. Cada estudiante debía incorporar al menos seis a ocho ítems léxicos relacionados con el tema asignado, cuidando tanto la pronunciación como la entonación. Para garantizar la comprensión de la actividad, el docente proporcionó consignas detalladas que incluían el objetivo de la tarea, la duración prevista, el vocabulario obligatorio y los criterios de evaluación. El ciclo de trabajo se estructuró en cuatro fases : primero, se presentó un modelo docente ; en segundo lugar, los estudiantes realizaron una primera grabación ; posteriormente, se llevó a cabo una sesión de feedback combinado (autoevaluación, coevaluación y retroalimentación docente) ; finalmente, se invitó a los estudiantes a realizar una revisión, regrabando los fragmentos con mayor margen de mejora.

La herramienta seleccionada para la práctica fue Spreaker, una aplicación que permite grabar, alojar y reproducir audios de manera sencilla. Cada archivo debía estar acompañado de metadatos —tema de la grabación y etiqueta del grupo— para facilitar su organización y análisis posterior. Por motivos de privacidad y ética, las producciones se compartieron únicamente mediante enlaces restringidos al grupo-clase, de modo que los audios no quedaran indexados ni fueran accesibles a usuarios externos. Este protocolo permitió combinar la funcionalidad de la herramienta con la garantía de un entorno seguro para la participación estudiantil.

La evaluación de las producciones orales se llevó a cabo a través de un sistema triple que integró autoevaluación, coevaluación entre pares y evaluación docente. Se diseñó una grilla analítica con cuatro criterios fundamentales : pronunciación/prosodia, interacción-fluidez, exactitud gramatical y amplitud/pertinencia léxica. Cada criterio se valoró en cinco niveles descriptivos, alineados con las escalas del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), desde A1 hasta B1+. Aunque en esta primera cohorte no se aplicó un esquema pre/post para medir el progreso cuantitativo, se dejó planificada su incorporación en futuras implementaciones, con el fin de calcular tamaños de efecto y, cuando sea posible, acuerdo inter-jueces en la calificación. Este enfoque busca no solo objetivar los resultados, sino también ofrecer a los estudiantes un marco claro y compartido para interpretar su propio desempeño.

5.2. Resultados y análisis de la intervención didáctica

5.2.1. Resultados 1 — Errores predominantes en la producción inicial

Se clasificó el error predominante por estudiante (categorías exclusivas).

Tabla 5. Error predominante por estudiante

|

Tipo de error predominante |

n |

% |

|

Pronunciación |

15 |

50,0 |

|

Gramática |

10 |

33,3 |

|

Léxico |

5 |

16,7 |

|

Total |

30 |

100,0 |

(N = 30 ; categorías exclusivas ; porcentajes con una decimal)

Nota. Los porcentajes suman 100,0 % ; se ha redondeado a una decimal.

5.2.2. Resultados y análisis según el Modelo de Kirkpatrick

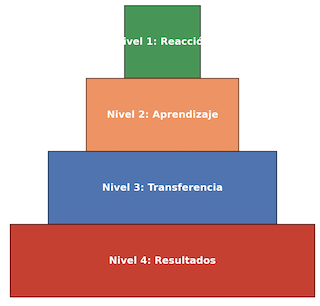

La coevaluación y el análisis de la práctica se interpretan aquí a la luz del Modelo de Kirkpatrick (1959/2014), ampliamente utilizado y revisado en la literatura especializada (Cubillos Riveros, 2021). Este modelo contempla cuatro niveles : reacción, aprendizaje, transferencia y resultados, lo que permite evaluar tanto la percepción inicial como los cambios en el desempeño y el impacto formativo.

Figura 1. Modelo de evaluación de Kirkpatrick

“Adaptación del Modelo de Kirkpatrick (1959/2014) aplicada a una intervención didáctica con pódcast en español como lengua extranjera (E/LE) : niveles de reacción, aprendizaje, transferencia y resultados

A partir de este marco, se analizaron los datos de la práctica en tres niveles cuantificados (Tablas 6, 7 y 8) y un nivel cualitativo (Nivel 4).

-

Nivel 1. Reacción.En este primer nivel se examina cómo los estudiantes perciben la experiencia. La reacción general fue positiva : la gran mayoría consideró motivadora la integración del pódcast como recurso didáctico.

Tabla 6. Reacción ante la integración de herramientas

|

Respuesta |

n |

% |

|

Sí |

28 |

93,3 |

|

No |

2 |

6,7 |

|

Total |

30 |

100,0 |

TICE (N = 30 ; categorías exclusivas)

-

Nivel 2. Aprendizaje. Este nivel mide en qué medida los estudiantes desarrollaron nuevas habilidades tras la tarea. Se verificaron avances en la pronunciación, el léxico y, en menor medida, la entonación.

Tabla 7. Aspectos destacados en la producción

|

Aspecto observado |

n |

% |

|

Uso de la pronunciación |

14 |

46,7 |

|

Uso del léxico |

11 |

36,7 |

|

Uso de la entonación |

4 |

13,3 |

(N = 30 ; categorías no exclusivas ; la suma puede ser ≠ 100 %)

Nota. Las categorías son no exclusivas ; un mismo estudiante podía mostrar más de un aspecto, por ello los porcentajes no suman 100 %.

-

Nivel 3. Transferencia. Este nivel evalúa si lo aprendido se aplicó de forma práctica. Los estudiantes lograron adaptar sus conocimientos previos y seguir de manera eficaz las consignas de la tarea.

Tabla 8. Adaptación a las instrucciones

|

Respuesta |

n |

% |

|

Sí |

26 |

86,7 |

|

No |

4 |

13,3 |

|

Total |

30 |

100,0 |

(N = 30 ; categorías exclusivas)

-

Nivel 4. Resultados. El impacto global de la práctica se sintetiza en cuatro observaciones principales :

-

El pódcast constituye una tecnología innovadora y práctica que apoya de manera significativa las actividades de aprendizaje.

-

Se revela como una estrategia eficaz para trabajar la pronunciación en el aula de E/LE.

-

Puede funcionar como recurso complementario en asignaturas de mayor dificultad.

-

Su desarrollo colaborativo favorece la autoevaluación, el conocimiento entre pares y el aprendizaje lúdico.

Conclusión

La incorporación de nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria del español como lengua extranjera constituye un factor de innovación didáctica que, bien planificado, complementa las metodologías tradicionales y multiplica las oportunidades de aprendizaje. En este estudio, la integración del pódcast mediante Spreaker ha demostrado ser una estrategia motivadora y eficaz para trabajar aspectos de la expresión oral, en particular la pronunciación, la entonación y el uso del léxico en contextos significativos.

Los resultados sugieren que la práctica con pódcast favorece la autonomía, estimula la coevaluación formativa y genera un clima de aprendizaje colaborativo en el aula. La dinámica de grabación, escucha, análisis y regrabación permitió a los estudiantes tomar conciencia de sus propios errores y de los de sus compañeros, facilitando procesos de autorregulación y mejorando la inteligibilidad de sus producciones.

Sin embargo, es necesario reconocer algunas limitaciones metodológicas. La ausencia de un protocolo pre/post impide medir con precisión el impacto cuantitativo de la intervención, y el análisis se basa en criterios mayoritariamente cualitativos. Para futuras implementaciones se recomienda incorporar un diseño más robusto que contemple mediciones comparativas, rúbricas validadas y, de ser posible, acuerdo inter-jueces en la evaluación.

En términos de transferibilidad, la experiencia puede ser replicada en otros contextos universitarios, siempre que se disponga de conectividad adecuada, dispositivos accesibles y una planificación docente clara. El enfoque aquí presentado aporta una propuesta replicable, una grilla analítica de cuatro criterios × cinco niveles alineados con el MCER y un modelo de integración de TICE que favorece la práctica autónoma y la participación activa.

En definitiva, el pódcast se revela como un recurso versátil, económico y pedagógicamente valioso, capaz de enriquecer la enseñanza del español oral en la universidad argelina y de abrir nuevas vías para la investigación aplicada en didáctica de lenguas extranjeras.