مقدمة

لم يعد الأدب بمنأى عن التحولات العميقة التي فرضها العصر الرقمي، إذ بات من الضروري مساءلة الكيفيات التي يتفاعل بها النص الإبداعي، لا سيما الشعري، مع الوسيط التكنولوجي الذي أعاد تشكيل مفهوم النص، وأعاد توزيع أدوار المبدع والمتلقي، وأعاد النظر في مقومات العملية الإبداعية برمّتها. وفي هذا السياق، لم يتأخر الأدب الجزائري، رغم تعثّره، عن اللحاق بهذا المسار العالمي، إذ ظهرت محاولات خجولة في إنتاج نصوص رقمية ذات طابع شعري، تستثمر تقنيات الوسائط المتعددة لتجديد التعبير الشعري وتوسيع أفق تلقيه.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو : هل استطاع الشعر الجزائري، في ضوء هذه التحولات الرقمية، أن يبلور هوية رقمية متميزة تتجاوز حدود النقل الشكلي والتقني؟ وهل يمكن عدّ هذه التجارب، رغم قلتها، مؤشرا على ولادة جنس شعري رقمي جزائري ناضج؟

انطلاقًا من هذه الإشكالية، يسعى هذا البحث إلى توصيف الملامح الإبداعية للشعر الرقمي الجزائري، من خلال مقاربة تحليلية لقصيدة « من قال...؟؟؟ » للشاعرة الجزائرية سعاد عون، بوصفها نموذجا دالّا على هذا المسار الناشئ، مستندين إلى المقاربة السيميائية التي تسمح بتحليل العلامات اللغوية وغير اللغوية (الصورة، اللون، الحركة، الصوت...) داخل النص الشعري الرقمي.

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تندرج ضمن جهود التأصيل لتيار شعري رقمي عربي – جزائري، لا يزال في بداياته، وتطمح إلى استكشاف خصوصياته الجمالية والتقنية، وتقييم مدى استثماره للوسائط الرقمية في تشكيل المعنى وبناء التفاعل الجمالي مع المتلقي. كما تهدف إلى الكشف عن حدود التفاعل بين النص الشعري والوسيط الرقمي، وإلى أي مدى يُحدث هذا التفاعل نقلة نوعية في تجربة التلقي، بحيث يتحول القارئ إلى مشاهد ومتفاعل ومُعيد إنتاج للنص.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيتم أولاً تأطير المفاهيم النظرية المرتبطة بالأدب الرقمي عامةً، والشعر الرقمي على وجه الخصوص، في السياقين الغربي والعربي، ثم تقديم لمحة عن أبرز التجارب الجزائرية في هذا المجال، قبل الانتقال إلى تحليل القصيدة المدروسة من منظور سيميائي، وذلك عبر تفكيك رمزية العنوان، واستنطاق الرموز البصرية والصوتية واللونية والحركية التي تشكل جسد القصيدة.

1. في راهنية الأدب الرقمي : مقاربة مفهومية ومقارنة ثقافية

1.1. نحو تأصيل نظري لمفهوم الأدب الرقمي : السياقان الغربي والعربي

يشكل الأدب الرقمي أحد أبرز التحولات النوعية في المشهد الأدبي المعاصر، وذلك بما يُمثّله من انزياح عن النمط الورقي التقليدي نحو أشكال إبداعية جديدة تُستثمر فيها الوسائط الرقمية بوصفها أكثر من مجرد أدوات نشر، بل كعناصر بنيوية تؤثر في طبيعة النص الأدبي وشروط تلقيه. فمصطلح « الأدب الرقمي » في حد ذاته يحمل طابعًا مركّبًا، يعكس التقاء مجالين معرفيين متباعدين تاريخيًا : الأدب كفعل ثقافي رمزي متجذر في الذاكرة الإنسانية، والرقمية كتقنية حديثة تُعيد تشكيل أدوات التعبير ومسارات التلقي.

في هذا السياق، يمكن النظر إلى الأدب الرقمي بوصفه ممارسة إبداعية تتجاوز حدود الكتابة الخطية، وتندمج فيها العناصر السمعية والبصرية والحركية، لتُنتج نصًا متعدّد الوسائط (Multimodal)، يستند إلى بنية تقنية جديدة تتطلب أدوات تأويل مغايرة. فالأدب الرقمي لا يُختزل في كونه أدبًا منشورًا على وسائط إلكترونية، بل يتجلى في كونه شكلًا من أشكال التعبير المركّب، حيث تتداخل الكلمة مع الصورة، والحركة مع الصوت، في بنية جمالية متغيرة.

لقد ساهمت الثقافة الرقمية المعاصرة، التي فرضت هيمنتها على مجمل مناحي الحياة، في إعادة تشكيل مفاهيم الإبداع الأدبي. فمع التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات، ومع الانتشار الواسع للإنترنت، أصبح إنتاج النصوص الرقمية وتلقيها ظاهرة متنامية، دفعت الباحثين إلى التفكير في تأسيس تصور نظري جديد يتناسب مع خصائص هذا الأدب.

1.1.1. في السياق الغربي : البدايات والمفاهيم

يعود الظهور المبكر للأدب الرقمي – كما هو متفق عليه في الدراسات الغربية – إلى فترة الثمانينيات من القرن العشرين، حيث ظهرت أولى التجارب التجريبية التي استثمرت الحاسوب كوسيط في إنتاج النصوص الأدبية. من بين هذه التجارب الريادية، تبرز تجربة الشاعر المجري Tibor Pappالذي قدّم سنة 1985 قصيدته الرقمية « The Most Expensive Computer Time »، وهي تجربة نوعية استُعرضت على عشر شاشات رقمية ضمن مهرجان Polyphonix 9 في باريس. ما يميز هذه التجربة هو توظيفها للحركة البصرية والبرمجة الزمنية بطريقة ديناميكية جعلت من النص عملًا بصريًا إبداعيًا أكثر منه مجرد قصيدة مكتوبة.

وقد شكّلت هذه اللحظة التأسيسية منطلقًا لتحولات كبرى في النظرة إلى الأدب، إذ لم يعد النص يُنتج على الورق فحسب، بل بات يُولد ويتفاعل عبر بيئة رقمية تعتمد على الحاسوب كشريك إنتاجي، وليس مجرد أداة كتابية. وقد واكب هذا التحول انشغالٌ نظري مكثف في الأوساط الأكاديمية الغربية، حيث سعى عدد من الباحثين إلى وضع تعريفات إجرائية لهذا النمط الأدبي. ومن أبرز هذه الإسهامات ما قدّمه فيليب بوتز (Philippe Bootz) الذي يرى أن « الأدب الرقمي هو كل شكل سردي أو شعري يستعمل الجهاز المعلوماتي كوسيط، ويوظف واحدة أو أكثر من خصائص هذا الوسيط » (Potez, 2011, p. 112).

يُظهر هذا التعريف أن ما يُميز الأدب الرقمي لا يكمن في موضوعه أو جنسه، بل في الوسيط الذي يُنتج عبره، وفي الخصائص التقنية التي يتم استثمارها ضمن بنيته، مثل : الحركة، والصوت، والتفاعلية، والروابط التشعبية، مما يمنحه بعدًا جماليًا وتواصليًا غير مسبوق.

2.1.1. في السياق العربي : تعثّر البدايات وتنوع التصورات

خلافًا للسياق الغربي، عرف العالم العربي تأخرًا ملحوظًا في التفاعل مع الأدب الرقمي، ويُعزى هذا التأخر إلى جملة من العوامل، أبرزها : الفجوة الرقمية التي تعاني منها المنطقة، وضعف البنية التحتية التكنولوجية، فضلاً عن التردد الثقافي والمؤسساتي في استقبال الأشكال التعبيرية الجديدة. ومع ذلك، فقد بدأت تظهر منذ مطلع الألفية الجديدة جهود نقدية وتنظيرية تهدف إلى تأصيل المفهوم وتكييفه مع السياقات الثقافية العربية.

تُعدّ الناقدة المغربية زهور كرام من أبرز الباحثين العرب الذين اشتغلوا على هذا المفهوم، حيث ترى أن « الأدب الرقمي هو تجربة حديثة العهد، ولا يزال في حاجة إلى تراكم نصي ونقدي حقيقي ». وتُصرّ على ضرورة تجاوزه لمجرد كونه أدبًا منشورًا على الإنترنت، نحو كونه « كتابة متعددة الوسائط » تعيد تشكيل العلاقة بين الكاتب والنص والمتلقي، وتفرض إعادة نظر في مفهوم الإبداع ذاته.

أما جميل حمداوي، فقد قدّم مقاربة ميديولوجية موسّعة، يعرّف من خلالها الأدب الرقمي بأنه « أدب آلي، مرئي، حسي، أكثر مما هو تجريدي »، ويعتبره امتدادًا لما يُسمى بـ« الأدب الوسائطي » أو « الأدب الميديولوجي »، أي الأدب الذي يُنتج داخل وسيط تكنولوجي، ويستدعي تفاعل القارئ مع مكوناته الصوتية والمرئية والحركية، ضمن فضاء رقمي مفتوح على التأويل. ووفقًا لـرحمان غركان، فإن القصيدة التفاعلية – كأحد أشكال الأدب الرقمي – يجب أن تتضمن سبع مكونات أساسية هي : الكلمة، الصورة، اللون، الصوت، الحركة، الروابط التشعبية، وفضاء الشاشة، وإلا فإنها تظل ناقصة من الناحية التقنية والجمالية.

3.1.1. تمايز المفاهيم : الإلكتروني، الرقمي، التفاعلي

من بين الإشكاليات المفاهيمية التي أثارها الباحثون العرب والغربيون على حدّ سواء، مسألة التداخل بين مفاهيم « النص الإلكتروني »، و« النص الرقمي »، و« النص التفاعلي ». فليس كل نص منشور على الإنترنت يُعدّ رقميًا بالمعنى الجمالي والتقني. يشير حمداوي في هذا السياق إلى أن « النص الرقمي خاضع لبرمجة حاسوبية دقيقة، بينما النص الإلكتروني مرتبط فقط بالنشر السطحي عبر الإنترنت ». ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري التمييز بين :

-

النص الإلكتروني : وهو نص تقليدي ورقي تم تحويله إلى صيغة رقمية (PDF، HTML...) دون أن يتغير شكله أو بنيته، ويقتصر فيه دور الوسيط على النشر فقط.

-

النص الرقمي : وهو النص الذي يُنتج ويُصمم داخل بيئة رقمية، ويستثمر عناصر الوسائط المتعددة (صورة، صوت، حركة...)، مما يمنحه طابعًا وسائطيًا.

-

النص التفاعلي : وهو الذي يسمح للقارئ/المتلقي بالتفاعل المباشر مع النص، سواء عبر التحكم في مسار السرد، أو عبر توليد معاني جديدة بناءً على خيارات المستخدم، ويُعد أعلى درجات انخراط الوسيط في بنية النص.

هذا التصنيف الثلاثي لا يهدف فقط إلى ترتيب الأنواع الأدبية الرقمية، بل يسعى إلى تحديد مستوى التفاعل الجمالي والتقني الذي يُميز كل نوع عن الآخر، وهو ما يُسهم في بلورة فهم أكثر دقة للكتابة الرقمية وأفق تطورها في السياقات الثقافية المختلفة.

2.1. الأدب الرقمي : المفاهيم التأسيسية وتوطئة للشعر الجزائري الرقمي

وفي هذا السياق النظري العام، لا بد من الإشارة إلى أن التجربة الشعرية الرقمية في الجزائر، وإن كانت لا تزال في طور التشكّل، فإنها بدأت تشهد منذ سنوات محاولات جادة لتجاوز النمط الورقي التقليدي، نحو إنتاج قصائد تستثمر الخصائص الجمالية للوسيط الرقمي. وقد برزت في هذا المجال أسماء مثل سعاد عون، التي قدّمت قصائد بصرية تدمج بين الصورة والحركة واللون، وحمزة قريرة، الذي أسّس لمنصة شعرية رقمية تفاعلية، وعبد الرحمان الأخضري، الذي وظّف وسائط متعددة لتقديم قصائد مرئية ذات بعد درامي قوي.

ورغم محدودية هذه التجارب من حيث العدد، إلا أنها تفتح آفاقًا واعدة أمام ما يمكن أن يُسمّى بـ » الشعر الرقمي الجزائري »، الذي يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين النص، والتقنية، والمتلقي، ضمن خصوصيات سياقية وثقافية محلية. وسيكون هذا النوع من الشعر محور الدراسة في القسم اللاحق، من خلال تحليل نماذج نصية رقمية جزائرية، والوقوف على مقوماتها التكنولوجية والجمالية والتفاعلية.

2.الشعر الجزائري الرقمي وخصوصياته

1.2. الشعر الجزائري في سياق النشر الالكتروني والإبداع الرقمي

شهد الشعر الجزائري في مطلع الألفية الثالثة بدايات محتشمة لكنها دالة لمحاولات استيعاب التحول الرقمي الذي أعاد تشكيل الحقول الأدبية عالميًا، خصوصًا على صعيد الشكل، البنية، وشروط التلقي. وعلى الرغم من بطء هذا التحول، إلا أن بعض التجارب الشعرية الجزائرية بدأت تفرض حضورها في فضاء الأدب الرقمي، من خلال مقاربات متفاوتة في استثمار الوسيط الرقمي وتوظيف خصائصه.

يتأرجح الشعر الجزائري المعاصر بين الكتابة الورقية والنشر الرقمي، ما يعكس حالة انتقالية لم تبلغ بعد مستوى القطيعة مع النمط الورقي، ولم تحقق انخراطًا كاملًا في البيئة الرقمية. غير أنّ غياب التكامل التكنولوجي لا يعني بالضرورة تخلفًا في المضمون أو التأثير، بدليل أن نصوصًا ورقية عديدة، مثل قصيدة « زلزال الأناضول » للشاعر عمار شرابي، استطاعت أن تتفاعل مع قضايا معاصرة وتلقى انتشارًا واسعًا عبر المنصات الرقمية.

شكل 1لقطة شاشة من منشور قصيدة « زلزال الأناضول » – الشاعر عمار شرابي (المصدر : قناة الجزيرة)

شرابي، عمار. (2023، 6 فيفري). قصيدة زلزال الأناضول [منشور على صفحة قناة الجزيرة على فيسبوك]. تم الاطلاع عليه من : https://www.facebook.com/AlJazeera

تمثّل هذه القصيدة، التي نُشرت أولًا بصيغتها الورقية ثم انتشرت رقميًا عبر مختلف المنصات الاجتماعية، نموذجًا لما يُصطلح عليه بالنص الإلكتروني. ويكمن الفرق الجوهري في كون النص لم يخضع لأي تحوير على مستوى البنية أو الوسائط، بل اقتصر التحوّل على وسيط التلقي، أي الانتقال من الورق إلى الشاشة، دون أن يُستثمر في ذلك خصائص الوسيط الرقمي. ويتقاطع هذا النموذج مع ما ذهب إليه الناقد سعيد يقطين، الذي يرى أن « النص الورقي يمكن أن يُعرض عبر الجهاز الحاسوبي محافظًا على مقوماته، دون أن تتأثر بنيته إلا من حيث وسيلة التلقي »، مما يجعل من هذا الشكل انتقالًا وسيطيًا لا إبداعيًا.

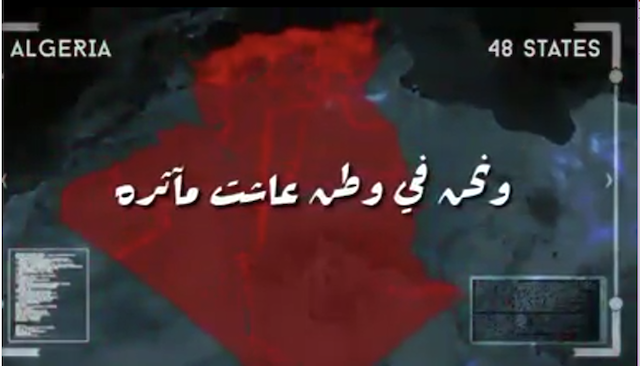

أما في ما يخصّ التجارب الأكثر تعبيرًا عن البعد الرقمي الحقيقي، فتمثل قصيدة « بالأمس عائشة واليوم عياش » للشاعر عبد الرحمن الأخضري نموذجًا متقدّمًا في هذا الإطار، حيث نُشرت القصيدة في صيغتها الرقمية عبر منصّتي YouTube وFacebook، وقدمت مضمونًا يرتكز على حادثتين واقعيتين ومأساويتين : الأولى تتعلق بوفاة الطبيبة « عائشة » نتيجة تعرّضها للدغة عقرب دون أن تتلقى الإسعافات الضرورية، والثانية تمثلت في وفاة الشاب « عياش » بعد سقوطه في بئر، وبقائه حيًّا لعدة أيام دون إنقاذ.

تميزت القصيدة بتكامل عناصر متعددة : من الكلمات ذات الشحنة العاطفية العالية، إلى المؤثرات الصوتية المصاحبة، مرورًا بالموسيقى الخلفية التي تضفي طابعًا دراميًا، وانتهاءً بحركة الصور المتناسقة مع إيقاع الإلقاء. هذا المزج السمعي البصري مكّن المتلقي من خوض تجربة شعرية متعددة الوسائط، تُقارب مفهوم « القصيدة الرقمية غير التفاعلية »، أي تلك التي توظّف الوسائط دون أن تمنح المتلقي القدرة على التأثير في النص أو تعديله.

الشكل 2. لقطة شاشة من قصيدة "بالأمس عائشة واليوم عياش" لعبد الرحمان الأخضري، تُبرز تراكب الصورة مع المؤثرات الصوتية لإيصال التأثير العاطفي.

الأخضري، عبد الرحمن. (حوالي 2020).بالأمس عائشة واليوم عياش [فيديو على يوتيوب وفيسبوك]. تم الاطلاع عليه من : https://www.youtube.com و https://www.facebook.com

يمثّل هذا العمل محاولة جادة لتوظيف عناصر الوسائط المتعددة في التكوين الشعري، من خلال الدمج المدروس بين النص المكتوب والمكونات السمعية والبصرية، بما يعكس وعيًا جماليًا متناميًا بخصوصيات الوسيط الرقمي. ومع ذلك، يظل التفاعل في هذه التجربة أحادي الجانب، حيث يبقى المتلقي في موقع المتفرّج أو المستمع، دون أن يمتلك القدرة على التأثير في مجرى النص أو تغيير بنيته، ما يجعل من هذه القصيدة مثالًا على « الشعر الرقمي غير التفاعلي »، وفق التصنيف الذي يميّز بين النصوص الرقمية والتفاعلية.

وفي سياق مقارب، يُشار إلى مبادرة نوعية قام بها الشاعر حمزة قريرة، تمثّلت في إنشاء موقع إلكتروني يضم تجارب شعرية رقمية جزائرية، تم تقديمها تحت لافتة « رباعيات تفاعلية ». ومن بين هذه التجارب نجد قصيدة « أشقيت قلبي » للشاعرة فائزة أحمد خنقاني، التي نُشرت ضمن هذا الفضاء الجديد، وتُقدَّم بوصفها قصيدة تفاعلية من حيث التسمية.

إلا أن تحليلًا أكثر دقة للمادة الشعرية والمنصة التقنية التي تحتضنها يُظهر أنّ هذا النص، رغم احتوائه على خلفية مرئية ثابتة، وإلقاء صوتي مرفق بمؤثرات موسيقية، يفتقر إلى البنية التفاعلية الحقيقية. إذ لا يُمنح القارئ/المتلقي إمكانية التحكم أو المشاركة الفعلية في إنتاج المعنى، كما لا تتيح الواجهة الرقمية إمكانات التعديل أو إعادة الترتيب أو التخصيص، وهي عناصر أساسية لتصنيف أي نص ضمن خانة الأدب التفاعلي حسب أغلب المقاربات النقدية الحديثة.

شكل3 لقطة شاشة من قصيدة « أشقيت قلبي » – فائزة أحمد خنقاني.

خنقاني، فائزة أحمد. (2020–2021). أشقيت قلبي [قصيدة رقمية منشورة ضمن موقع رباعيات تفاعلية – حمزة قريرة]. تم الاطلاع عليه من : http://hamzakarrira.com

ورغم ما تحتويه هذه القصيدة من مؤثرات سمعية وصور ثابتة، إلا أنّها لا ترقى إلى مستوى التفاعلية بالمعنى النقدي الدقيق. فالمتلقي، في هذا السياق، يبقى مجرّد مشاهد سلبي، يخضع لإيقاع النص كما صمّمه المبدع، دون أن تُمنح له فرصة التأثير المباشر في بنية النص أو مساره التأويلي. ويُعدّ هذا النمط من التلقي بعيدًا عن جوهر التفاعلية التي تُفترض في « الشعر الرقمي التفاعلي »، حيث يُنتظر من المتلقي أن يكون طرفًا فاعلًا في بناء النص، عبر خيارات ديناميكية تسمح له بالتعديل، التوجيه، أو حتى التوليد الجزئي للمعنى عبر الواجهة الرقمية.

2.2. نحو تجربة تفاعلية مكتملة : قصيدة « الحب يتكلم كل اللغات »

في مقابل هذا القصور التفاعلي، تُقدّم قصيدة « الحب يتكلم كل اللغات » للشاعر حمزة قريرة نموذجًا أكثر تقدّمًا ونجاحًا في تفعيل مبدأ التشاركية الرقمية. فقد جاءت هذه القصيدة في صيغة رقمية تُمكّن المتلقي من التفاعل مع عناصر النص عبر واجهة مرئية صُممت خصيصًا لهذا الغرض، ما يجعل منها تجربة شعرية رقمية متكاملة من حيث البناء والوسيط ووظيفة التلقي.

شكل 5لقطة أولى من واجهة القصيدة « الحب يتكلم كل اللغات » – حمزة قريرة

قريرة، حمزة. (2019). واجهة تفاعلية من قصيدة الحب يتكلم كل اللغات [لقطة شاشة للواجهة الرقمية]. المصدر نفسه : http://hamzakarrira.com

تُعدّ قصيدة « الحب يتكلم كل اللغات »، المنشورة سنة 2019، من النماذج القليلة في الشعر الجزائري الرقمي التي تُمثّل تجربة شبه مكتملة على صعيد التفاعل النصي. فهي تجمع بين الشعر المكتوب والمشاهد البصرية المتغيّرة والموسيقى الخلفية المصاحبة، إلى جانب واجهة تفاعلية تتيح للمتلقي هامشًا حقيقيًا للمشاركة في خلق المعنى. تتجلّى هذه التفاعلية في الخيارات التي يُمنحها القارئ، مثل الضغط على أزرار تحمل عبارات كـ« قل شيئًا » و« جرّب، ربما تحلّق »، ما يمنح المستخدم دورًا مركزيًا في التلقي بل وفي إعادة تشكيل التجربة الشعرية برمّتها.

شكل 6 واجهة تفاعلية – قصيدة « الحب يتكلم كل اللغات »، حمزة قريرة

قريرة، حمزة. (2019). عبارات « قل شيئًا » و« جرّب ربما تحلّق » [لقطة شاشة من القصيدة نفسها]. المصدر نفسه : http://hamzakarrira.com

بناءً على هذا المثال، يمكن التأكيد على أن الشعر الرقمي الجزائري لا يزال في طور التجريب والتأسيس، حيث تتراوح تجاربه بين ما هو إلكتروني بسيط (نقل النصوص الورقية إلى الفضاء الرقمي دون تغيير في البنية)، وما هو رقمي يستخدم الوسائط المتعددة، وما يقترب – في حالات نادرة – من التفاعلية الحقيقية التي يُعرّفها النقد المعاصر.

في هذا السياق، تبرز أهمية العناصر السمعية والبصرية (الموسيقى، الحركة، التوقيت الزمني) كأدوات فنية تؤطر الجو العام للقصيدة، وتُسهم في تعزيز التأثير الجمالي والتأويلي. فالمتلقي لا يعود مجرد قارئ للكلمات، بل يتحول إلى مشاهد، مستمع، ومُبدع ثانٍ، يُشارك في توليد المعنى من خلال التفاعل مع النص وعناصره المتعددة.

وإذا كان مفهوم التفاعلية قد تجاوز دلالاته التقنية ليُصبح، كما يرى رحمان غركان، مفهومًا « عميقًا في تعبيره عن أبعاد متعددة، منها أثر المتلقي في إعادة إنتاج النص، وتوجيهه بالقراءة، والمساهمة بإخراجه في صور متعدّدة » (رحمان، 2010، ص. 27)، فإن معظم النماذج الشعرية الجزائرية الرقمية، للأسف، ما تزال تُراوح في المراحل التمهيدية ولا تحقق هذا المستوى التفاعلي بالمعنى النقدي الدقيق. أما قصيدة « الحب يتكلم كل اللغات »، فتمثّل استثناءً مهمًا، لما توفّره من أدوات وتقنيات تُمكّن المتلقي من التفاعل الحقيقي والمباشر، ليُصبح طرفًا مكمّلًا في العملية الإبداعية.

شكل 7 عبارة « قل شيئًا » و« جرّب ربما تحلّق » من نفس القصيدة

يتبيّن من خلال النماذج المدروسة أن الشعر الجزائري الرقمي ما يزال في طور المخاض الإبداعي، يتلمّس ملامحه عبر ثلاث محطات رئيسة : الأولى تمثّلها النصوص الإلكترونية التي لا تتجاوز النشر الرقمي لنصوص ورقية دون تغيير في البنية، والثانية تخصّ القصائد التي توظف عناصر متعددة الوسائط (صوت، صورة، موسيقى) لكنها تفتقر إلى التفاعل الحقيقي، أما المحطة الثالثة – وهي الأندر – فتتمثل في تجارب تفاعلية مثل « الحب يتكلم كل اللغات »، التي تتيح للمتلقي هامشًا من المشاركة في بناء المعنى. إنّ هذا التدرّج يبرز حجم التحدي الذي يواجه الشعراء الجزائريين في الانتقال من التلقي التقليدي إلى التلقّي الديناميكي التشاركي، ويؤكد في الوقت ذاته الحاجة إلى دعم بنى تحتية رقمية وتكوينات تقنية تمكّن الشعر من استثمار إمكانات الوسيط الرقمي الكامل.

3. القصيدة الرقميّة Digital Poem

يشكّل الحديث عن « القصيدة الرقمية » مدخلًا إجرائيًا أساسيًا لفهم تحوّلات التعبير الشعري في ظل البيئة الرقمية المعاصرة، إذ لم تعد القصيدة مجرد نص لغوي خطّي، بل باتت تُمثّل بنية فنية متعدّدة الوسائط، تجمع بين الكلمة، والصوت، والحركة، والتفاعل. ويفرض هذا التحول ضرورة التمييز بين ثلاث مقاربات رئيسية في الكتابة الشعرية الجديدة : القصيدة الإلكترونية، التي تنشر رقميًا دون تغيير في بنيتها، والقصيدة الرقمية، التي توظّف الوسائط الرقمية برمجيًا وجماليًا، والقصيدة التفاعلية، التي تمنح القارئ دورًا إنتاجيًا داخل النص.

في هذا السياق، يرى جميل حمداوي أن القصيدة الرقمية تختلف جذريًا عن نظيرتها الإلكترونية، إذ إنها « خاضعة لبرمجة حاسوبية دقيقة، وهندسة برمجية معقدة »، بينما ترتبط الإلكترونية « بالنشر السطحي المباشر » (حمداوي، 2016، ص13). ويضيف موضحًا أن النص الرقمي يتميز بتغير الألوان، وتحرك الصور، واعتماد الرموز الديناميكية، وهو ما لا توفره النصوص الورقية أو الإلكترونية الساكنة (حمداوي، 2016، ص20).

ولتفكيك مكونات القصيدة الرقمية، يمكن تحديد أربعة عناصر مركزية تؤسس لبنيتها الجمالية والتقنية :

-

. اللغة الرقمية Digital Language :تختلف اللغة الرقمية عن اللغة الورقية في طبيعتها التفاعلية والوسائطية. فبحسب محمد حرب، هي لغة « هشة، عابرة، متغيرة، لكنها ذكية وذات طاقة إعلامية هائلة » (2002، ص109).

-

الهشاشة هنا تعني مرونة اللغة الرقمية أمام تحولات الزمن والمتلقي، بما يجعلها قابلة للتجديد الدائم.

-

الذكاء يتمثل في قدرتها على استخدام رموز بصرية، صور، أصوات، وغيرها من الوسائط التي تُوسّع أفق التأويل.

-

النص الرقمي Digital Text : لم يعد النص مجرد بنية لغوية مطبوعة، بل أصبح جهازًا معقدًا متعدد الطبقات، يجمع بين البرمجة والتصميم واللغة. يصفه الشمري – اعتمادًا على جوليا كريستيفا – بأنه « جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان، عن طريق رابطة بالكلام » (2020، ص40).

ويؤكد مريني أنّ النص الرقمي يمنح « إمكانيات مهمة للتحكم فيه وتوجيهه »، من طرف الكاتب والقارئ معًا (مريني، 2015، ص89). -

المؤلف الرقمي Digital Authorتحوّل دور المؤلف في البيئة الرقمية من صانع للنص إلى مصمّم تجربة متعددة الوسائط. تشير زهور كرام إلى أن المؤلف الرقمي « يتحرّر من وهم النص المكتمل »، إذ يُشرك القارئ في إنتاج المعنى، ويفقد جزءًا من سلطته لصالح دينامية التفاعل (كرام، 2009، ص37). هكذا يتداخل الأدبي بالتقني، ويغدو الإبداع الرقمي فعلًا جماعيًا تشاركيًا.

-

. المتلقي الرقمي Digital Receiverيفرض النص الرقمي نوعًا جديدًا من القارئ، يوصف بأنه قارئ – مشاهد – مستمع – متفاعل. يوضح يقطين أن هذا القارئ يتعامل مع النص عبر تقنيات متعددة، « ولا تكتفي معرفته بالقراءة، بل تتطلب معرفة بتقنيات الحاسوب » (2005، ص200). وبالتالي، فالتفاعل هنا لا يعني التلقي السلبي، بل التشارك في بناء النص عبر أدوات التأويل والتوجيه.

وبناءً على ما سبق، تعتبر زهور كرام أن القصيدة الرقمية هي « كيان يتشكّل من اللغة، الصوت، الصورة، الملتيميديا، والبرمجيات »، وهي بذلك تتجاوز « النصوص التقليدية » في بنيتها ووظائفها (كرام، 2009، ص200).

ويمكن هنا الاستفادة من تصنيف فاطمة البريكي للقصيدة الإلكترونية إلى نسق إيجابي (يحاور المتلقي)، ونسق سلبي (يتجاهله)، لتطبيقه على النصوص الرقمية والتفاعلية أيضًا.

من جهة أخرى، يشترك جميع هذه الأشكال – الإلكترونية، الرقمية، التفاعلية – في استخدام الوسيط الرقمي، لكن التمايز الأساسي بينها يتعلّق بدرجة التفاعل الممكنة :

-

القصيدة الإلكترونية : النص فيها ثابت، والمتلقي سلبي.

-

القصيدة الرقمية : الوسائط تُفعّل التأثير الجمالي، لكن دون تدخل من المتلقي.

-

القصيدة التفاعلية : القارئ يصبح شريكًا في التكوين، من خلال إمكانيات التعديل، الحذف، والإضافة.

وهكذا، فإن القيمة الجمالية في القصيدة التفاعلية تتوقف على عنصرين متكاملين :

-

الجانب الفني الذي يوفره المبدع من خلال البرمجة وتنويع وسائط التلقي.

-

الجانب التأويلي الذي يتيحه المتلقي عبر التفاعل والمشاركة في توليد المعنى.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو واضحًا أن التحدي الذي تطرحه القصيدة الرقمية لا يكمن في مجرد الانتقال من الورق إلى الشاشة، بل في إعادة تشكيل العلاقة بين النص، والمؤلف، والمتلقي، والوسيط. وهذه العلاقة الجديدة تُعيد تعريف الوظائف الجمالية والفكرية للشعر، بما يتماشى مع تحوّلات الثقافة الرقمية المعاصرة.

4. قراءة سيميائية في القصيدة الرقمية (من قال...؟؟؟) للشاعرة سعاد عون

تمثل قصيدة « من قال...؟؟؟ » للشاعرة الجزائرية سعاد عون نموذجًا متكاملًا للقصيدة الرقمية، سواء من حيث الشكل البصري أو التكوين السيميائي أو البنية الرمزية. أُنتجت القصيدة ونُشرت عبر منصة اليوتيوب سنة 2018، وتضمنت أحد عشر مشهدًا متحركًا، تميزت جميعها بتقاطع دلالي خريفي، باستثناء المشهدين السادس والأخير، ما أضفى على العمل تماسكًا بصريًا وموضوعاتيًا.

1.4. سيمدلالة العنوان والصورة الافتتاحية : بوابة التأويل الأولي

يشكّل العنوان أولى العتبات السيميائية لأي نص إبداعي، كما يذهب إلى ذلك ليو هوك في دراسته « سِمَة العنوان »، حيث يضطلع بوظيفة مزدوجة : إبلاغية تُعرّف بالنص، وجمالية تستدرج المتلقي وتوقظ فضوله. في ضوء هذا المنظور، يبرز عنوان القصيدة الرقمية « من قال...؟؟؟ » كاستفهام معلق يوحي بالحيرة والقلق المعرفي. يتكوّن العنوان نحويًا من أداة استفهام للعاقل (« من »)، تليها جملة فعلية بصيغة الماضي، لكنه يُبقي الفاعل مجهولًا ويعزز ذلك باستخدام علامات استفهام متعددة. هذه البنية تفتح فضاءً دلاليًا محمّلًا بالغموض وتدفع المتلقي إلى البحث في جسد القصيدة عن إجابة أو تفسير ممكن.

بصريًا، يُقدّم العنوان ضمن مشهد مرئي يتضمّن فانوسًا يحتوي شمعة مشتعلة، تحيط بها أوراق خريفية تتناثر في خلفية ليلية داكنة. وتلفت حركة لهب الشمعة الانتباه باعتبارها العنصر الأشد دينامية في المشهد. يتشابك هذا التكوين البصري ليؤسّس شبكة رمزية غنية : الشمعة التي تُنير العتمة، تمثل – بما تحمله من طاقة رمزية أنثوية – سعيًا نحو الإضاءة وكشف المجهول، بينما يرمز الليل إلى الغموض وربما إلى النظام الاجتماعي الذكوري. أما الفانوس الذي يحيط بالشمعة، فيوحي بالاحتواء والحماية من جهة، لكنه يُضمر أيضًا معاني الحصار والقيد، وكأن الضوء محجوز خلف زجاج يحجبه عن فضائه الطبيعي.

.الشكل (8) : لقطة العنوان « من قال...؟؟؟ »

تحمل الشمعة دلالات ثقافية مميزة في المخيال الاجتماعي الجزائري، إذ ترتبط بمناسبات احتفالية ودينية مثل المولد النبوي الشريف، حيث تُضاء الشموع بعدد أفراد الأسرة، كما تحضر في طقوس الأعراس التقليدية ضمن طقس « حنة العروس »، حيث تحملها الفتيات كرمز أنثوي للبركة والنور. يتعزز هذا الإيحاء الأنثوي في المشهد البصري من خلال اقتران الشمعة بورقة خريفية، توحي بتلاشي الحياة وانفصالها عن أصلها (الشجرة/الأسرة)، مما يُسقط على المرأة رمزيتها في لحظة الانتقال إلى الحياة الزوجية، حيث قد تواجه مصير الذبول والتهميش.

تشكّل هذه القراءة المزدوجة، اللغوية والبصرية، مدخلًا تأويليًا أوليًا لفهم مسار القصيدة. فالعنوان لا يطرح سؤالًا مباشرًا فقط، بل يُعمّق أيضًا من خلال المشهد الحركي دلالات التوجّس والبحث عن المعنى في فضاء رقمي مظلم. وتصبح عبارة « من قال...؟؟؟ » قرينة بصرية لصوت داخلي نسوي يلاحق أثر فاعل غائب، مجهول الهوية، مما يُحيل إلى أسئلة كبرى تتعلّق بالسلطة، والهوية، والوجود داخل بنية المجتمع.

وإذا كانت التفاعلية من صميم الشعر الرقمي، فإن هذا التفاعل – في الحالة المدروسة – لا يقتصر على الوسائط التقنية، بل يبدأ منذ أول عتبة بصرية في النص. وهكذا، فإن العنوان بوصفه « علامة أولى »، ينفتح على احتمالات متعددة من القراءة، ويُغري المتلقي بخوض مغامرة التأويل وفك شيفرات الخطاب الشعري.

2.4. رمزية الأنثى في القصيدة

تحضر الأنثى في هذه القصيدة كفاعل مركزي، لا بوصفها موضوعًا شعريًا فحسب، بل ككيان دلالي وجمالي يتجلّى عبر شبكة من الرموز اللغوية والبصرية المتنوعة. تتجلّى ملامح هذا الحضور الأنثوي في مفردات ذات إيحاءات خصيبة مثل : أوراق، رسائل، ورود، حدائق، وهي كلمات تُصاغ بصيغة الجمع لتكثّف أبعاد التعدّد والتنوع والتجدد، وترمز إلى الامتداد الوجودي والدلالي للأنثى. كما أن الحروف المهيمنة في هذه المفردات، ولا سيما « القاف » و« الدال »، تُضفي نغمة إيحائية توحي بالحزم والصلابة، في إشارة إلى سعي الأنثى نحو فرض ذاتها والتمكين ضمن مجتمع لا تزال تهيمن عليه البُنى الذكورية.

في المشهد الأول من القصيدة، نُشاهد فتاة مستلقية على جذع شجرة، ترتدي فستانًا أبيض يكشف عن ساقها، في صباح خريفي تتساقط فيه أوراق الأشجار. تبدو الصورة مشبعة بالرموز الأنثوية : أشعة الشمس الذهبية التي تنعكس على الفتاة، الزهرة الملقاة في النهر، سكون الجسد، وتناغم الطبيعة مع جسد الأنثى. هذا التآزر بين العناصر يشكّل بنية بصرية تُجسّد الحضور الأنثوي كمصدر للجمال، والتأمل، والسكينة.

الشكل (9) : الفتاة المستلقية في المشهد الأول

تحتلّ الشجرة موقعًا رمزيًا بارزًا في هذه القصيدة، حيث تتكرر في خمسة مشاهد متتالية، لتغدو استعارة كبرى للأنثى. فكما تمنح الشجرة الحياة لأوراقها، وتغذّيها من أعماقها، كذلك تفعل الأنثى التي تحتضن الحياة وتُنتجها عبر فعل الأمومة والرعاية. وتُجسّد الشجرة بهذا المعنى بنية خصبة تتقاطع دلاليًا مع رمزية الأنثى في عطائها وتجددها وتضحيتها، بما يجعل من حضورها علامة مركزية في المعمار الرمزي للقصيدة.

ويُلاحظ أن الصورة البصرية للمشهد طافحة بالإشارات الأنثوية الصاخبة : جسد الفتاة، أوراق الخريف المتساقطة، الشمس الذهبية، الزهرة، كلها عناصر تحمل توقيعًا أنثويًا واضحًا، في مقابل حضور مذكر وحيد – النهر – الذي يكتفي بعكس ما يحيط به دون أن يكون له أثر فاعل. هذا التفاوت بين الفاعلية والانعكاس، بين العطاء والجمود، يعمّق من الدلالة النسقية التي تمنح الأنثى مركزية رمزية في عالم القصيدة.

3.4 رمزية الخريف والموت

تنبض القصيدة بإيحاءات الخريف والموت، وتتجلى هذه الرمزية على المستويين اللغوي والبصري. تتكرّر كلمات مثل : العشاق، الورود القديمة، الوداع، الاختباء، لتؤسّس فضاءً دلاليًا مفعمًا بالفقد والنهاية والانفصال. فالوردة القديمة، التي تُرمى بعد أن يقتلها العاشق، تحمل رمزًا لعلاقة غير متكافئة، تنتهي بالذبول والموت. كما أن المرأة تلجأ للاختباء مع أوراقها ورسائلها، كأنها تحتمي بالكتابة من مصيرها المحتوم.

يتكرّر حضور أوراق الخريف المتساقطة باعتبارها رمزًا للانكسار ونهاية دورة الحياة، كما يظهر في :

الشكل (9) : أوراق الخريف المتناثرة

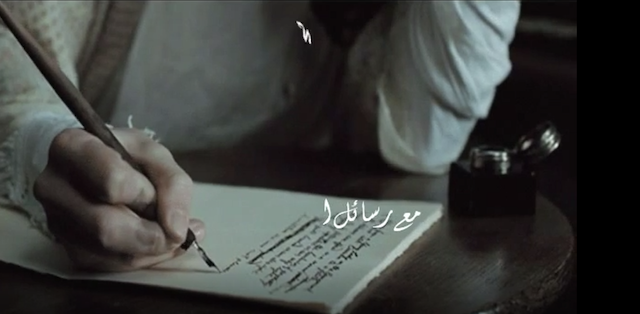

ويقابل هذا المشهد مشهد الختام، حيث تظهر فتاة تكتب رسالة، تحلق فوقها فراشة، وأخرى ميتة بجانبها :

الشكل (10) : مشهد الختام والفراشة الميتة

تُستدعى هنا رمزية الفراشة والشمعة، وهي استعارة كلاسيكية للعشق المدمّر، حيث تنجذب الفراشة للضوء حتى تحترق. هذا التوتّر بين الانجذاب والموت، بين الحياة والنهاية، يُعمّق من ثنائية الرمزية في القصيدة. ويُستكمل المعنى بالثنائية اللونية الأبيض والأسود التي تحيط بالمشهد، حيث يرمز الأبيض إلى الصفاء والحياة، بينما الأسود يُمثّل الحزن والنهاية.

في المشهد الأخير، تكتب الأنثى رسالتها على ورقة بيضاء، بينما الفراشة الميتة ترقد إلى جانبها، في دلالة بصرية مؤثرة على الانهيار الداخلي الذي تعيشه. يقودنا هذا المشهد إلى فهم عميق للموت الرمزي الذي تعانيه البطلة، وهو موت ناتج عن الحب من طرف واحد، تمامًا كالفراشة التي تحترق حبًا دون أن يُنتبه لمصيرها.

4.4 رمزية الألوان في المشاهد البصرية

1.4.4. الأصفر والبني – رمزية الخريف والذبول

تتجلى في المشاهد البصرية للقصيدة هيمنة الألوان القاتمة والدافئة، ولا سيما الأصفر والبني، وهما لونان يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بفصل الخريف، الذي يُعد رمزًا للذبول والانطفاء والتحولات الكبرى في الطبيعة والوجدان. يتجلى الحضور النصي لهذين اللونين من خلال تكرار كلمة « خريف » في الكتابة الخطية للقصيدة، إلى جانب مفردات أخرى مثل « أوراق » و« أدراج »، بينما يظهر البُعد البصري لهما في عدد من المشاهد التي تستدعي رمزية نهاية الحياة وتجددها.

يرى جواد (2010، ص.157) أن اللون الأصفر « ينطوي على شبكة من الدلالات التي تشتغل في دائرة معنى واحد ومتقارب »، حيث يرتبط بمعاني الضياع، الخداع، المرض، الخطر، القلق، وعدم الأمان. ومن هذا المنظور، يُفهم الوشاح الأصفر الذي تلفّ به الفتاة ذراعيها في أحد المشاهد على أنه علامة إحاطة الخوف بها، وشعورها بالعزلة النفسية والتهديد الخفي.

الشكل (11) : الوشاح الأصفر

أما اللون البني، الذي يتجلى بوضوح في صورة الدرج الخشبي القديم، فيستدعي معاني الحنين المؤلم والذكريات المختبئة. فخشب الدرج البالي يرتبط عادةً بالماضي، بالمخبأ، وبالمكان الذي تُركت فيه الرسائل القديمة والآلام غير المُفصح عنها.

الشكل (12) : الدرج البني

يزداد هذا البعد الرمزي وضوحًا حين نربط بين المشهدين : الفتاة تحتضن نفسها بوشاح أصفر، وفي مخيّلتها يظهر درج بني كخزانة للماضي، ما يخلق سيناريو بصريًا معبّرًا عن صراعها الداخلي. إنّ التقاء اللونين في قصيدة مشبعة بأجواء الخريف يُحوّل الفصل من مجرد خلفية زمنية إلى مرآة لحالة شعورية متأزمة، تعيشها الأنثى ما بين ألم الذكريات، وغموض الحاضر، وعدم وضوح المستقبل. ويعكس هذا الاختيار اللوني وعيًا فنيًا بأهمية التكوين البصري في نقل الرموز النفسية والاجتماعية.

2.4.4. ثنائية الأبيض والأسود – جدلية الحياة والموت

تُعدّ ثنائية الأبيض والأسود من أبرز الثنائيات البصرية التي تنقل عبرها القصيدة مستويات متعددة من الدلالة، لما تحمله من تعارضات رمزية عميقة : الخير والشر، الفرح والحزن، الحياة والموت، الصفاء والتلاشي. وتُستدعى هذه الثنائية في أحد أكثر المشاهد تعبيرًا من حيث التكوين البصري والدلالة الرمزية، حيث تظهر فتاة تكتب رسالة بالحبر الأسود على ورقة بيضاء.

في هذا المشهد، يتجسد السواد في الحبر الذي يسيل على بياض الورقة، دافعًا القارئ لتأويل العلاقة بين المادة المكتوبة والمضمون العاطفي، وبين اللون كأداة تجسّد المشاعر المكبوتة. إن بياض الورقة هنا يرمز إلى النقاء أو الحياة أو الأمل، بينما الحبر الأسود الذي يخترقه يكشف عن حزنٍ دفين أو تجربة مريرة تطغى على الصفاء الداخلي. يتجاوز اللونان دورهما الوصفي، ليشكّلا نواة دلالية تُجسّد الحالة النفسية للأنثى، التي تحاول من خلال الكتابة مقاومة الانطفاء الداخلي.

الشكل (13) : مشهد الحبر الأسود على الورق الأبيض

3.4.4. الأحمر – تجسيد التوتر بين العشق والخطر

أما اللون الأحمر، فله حضور درامي فريد في بنية القصيدة، إذ يُستدعى بصريًا في لحظة محورية واحدة فقط، حين تظهر الأنثى مرتدية فستانًا أحمر طويلًا وسط حديقة خريفية موحشة. هذا اللون، المعروف بتعدّد دلالاته الرمزية المتضادة، يمثل في الثقافة الجمالية مشاعر الحب والشغف والقوة من جهة، كما يدل أيضًا على الخطر والتمرّد والدمار من جهة أخرى.

الشكل (14) : ظهور الأنثى بالفستان الأحمر

في هذا السياق، يُصبح ظهور الفستان الأحمر لحظة فارقة على المستويين الدلالي والبصري. فرغم تعارض هذه الدلالات في العادة، فإن الصورة البصرية تنجح في احتوائها معًا؛ حيث تعبّر الأنثى من خلال حضورها المتوهج عن حالة نفسية مركّبة، تجمع بين توقٍ داخلي إلى الحب والاحتواء، وشعور بالاختناق والتهديد ضمن فضاء اجتماعي قاسٍ وغامض. إن وجودها بهذا اللون وسط الطبيعة الخريفية، التي عادةً ما تدل على الذبول والموت، يمنح ظهورها بُعدًا انبعاثيًا، ويجعل منها نقطة مقاومة، أو مصدر حياة وسط عالم يحتضر.

هذا المشهد يرسّخ الأنثى كقوة متحركة في النص، تمتلك القدرة على اختراق الزمن والمكان، وعلى الجمع بين دلالات متعارضة يصعب تآلفها خارج هذا الفضاء الشعري. فهي رمز مزدوج للحب والخطر، للأمل والانكسار، للنعومة والقوة، ما يعكس قدرة القصيدة الرقمية على توظيف الرموز اللونية لإنتاج مشهدية معقدة وديناميكية تتجاوز البُعد الزخرفي إلى عمق التأويل الوجودي والاجتماعي.

لفهم الفروقات الجوهرية بين الشعر الرقمي والشعر التفاعلي، يمكن اعتماد الجدول الآتي الذي يلخّص الخصائص التقنية والجمالية لكل منهما، مع توضيح درجة انخراط المتلقي في عملية التلقي والتأويل.

الجدول 1: مقارنة بين القصيدة الرقمية والقصيدة التفاعلية

|

العنصر |

القصيدة الرقمية |

القصيدة التفاعلية |

|

الوسيط |

رقمي، غالبًا في شكل فيديو أو تطبيق ثابت |

رقمي ديناميكي يتيح التفاعل المباشر مع القارئ |

|

دور المتلقي |

متلقٍ سلبي يشاهد أو يستمع فقط |

قارئ/مشارك يساهم في بناء النص وتوجيهه وتأويله |

|

العناصر الوسائطية |

صوت، صورة، موسيقى، حركة |

كل ما في القصيدة الرقمية + روابط تشعبية، تفاعلات فورية |

|

درجة التأثير |

تأثير جمالي أحادي الاتجاه |

تأثير مزدوج: جمالي وتفاعلي |

|

إمكانية إعادة تشكيل النص |

غير ممكنة |

ممكنة: القارئ يستطيع التنقل، التعديل، أو إعادة الترتيب |

|

اللغة المستخدمة |

لغة خطية مدمجة بعناصر لاخطية |

لغة متعددة الأنساق تُنتج نصًا غير خطي قابلًا للتعدد والتغيّر |

كما يبيّنه الجدول رقم (1)، فإن القصيدة التفاعلية تمنح القارئ دورًا أكثر فاعلية مقارنة بالقصيدة الرقمية التقليدية.

5.4. الحركة في القصيدة الرقمية : من الوسيط إلى الدلالة

تمثل الحركة في قصيدة « من قال...؟؟؟ » مكونًا دلاليًا بنيويًا لا مجرّد خاصية تقنية أو تزويق بصري، بل تُعدّ وسيطًا تأويليًا مدمجًا في شبكة العلامات اللغوية والبصرية والزمنية التي يتكوّن منها النص الرقمي. في هذا السياق، لا تقتصر وظيفة الحركة على تفعيل البصر أو إحداث الإثارة، بل تتحول إلى عنصر بلاغي يعمل على إنتاج المعنى، وإغناء النص بصريًا ووجدانيًا.

تتبدّى الحركة في معظم مشاهد القصيدة، حيث لا يخلو أي مشهد من عنصر ديناميكي : لهب الشمعة المتراقص، تساقط أوراق الخريف، رفرفة أجنحة الفراشة، أو تحوّل المشهد كما تُقلَب صفحة كتاب أو تُفتَح نافذة رقمية جديدة. هذه التبدلات لا تُفهم كزخارف تقنية، بل تؤدي وظيفة جمالية ودلالية تُعزز ما يُعرف بـ« الاقتصاد السردي البصري »؛ أي تكثيف المعنى وتقليص الكم اللغوي دون الإخلال بالدلالة. وهو ما يسمح بإشراك المتلقي في عملية التأويل، إذ يتحول إلى شريك قارئ للصورة واللون والإيقاع البصري، لا لمجرد كلمات جامدة.

من الناحية التقنية، تُعرض القصيدة على هيئة فيديو عبر منصة YouTube، وهو وسيط رقمي يتيح بطبيعته إمكانية تفعيل الحركة، مما يجعل من القصيدة الرقمية جنسًا بصريًا زمنيًا متكاملًا. وهنا يُطرح الفرق الجوهري بين القصيدة الرقمية والقصيدة الإلكترونية : فإذا كانت الثانية تكتفي بعرض كلمات وصور ثابتة، مصحوبة أحيانًا بموسيقى خلفية، فإن الأولى تُبنى على تفاعل حيّ ومترابط بين النص والصوت والحركة واللون، بما يجعل الحركة عنصرًا مكوِّنًا لا مضافًا.

في هذا الإطار، تتفوق قصيدة « من قال...؟؟؟ » على العديد من النماذج الجزائرية الرقمية الأخرى، التي غالبًا ما تقوم على تحويل النصوص الورقية إلى وسائط مرئية دون استثمار حقيقي لإمكانات الحركة الرقمية. ففي هذه القصيدة، تُوظف الحركة بذكاء وتدرج بصري دقيق : تظهر أوراق الشجر في وضعيات متعدّدة (تسقط، تهتز، تُحرّكها نسمات)، ويتحول المشهد أحيانًا عبر حجب بصري لطائر أو بتقنية شبيهة بقلب صفحة، مما يُشير ضمنًا إلى انتقال زمني أو نفسي. هذه المشاهد المتتالية تخلق بعدًا سرديًا خفيًا، وتُضفي على القصيدة طابعًا سينمائيًا متراكبًا.

أحد أبرز تجليات الحركة يظهر في المشهد الختامي، حيث نرى فراشة حيّة ترفرف بجناحيها إلى جوار فراشة أخرى ميتة. هذه الثنائيات المتحركة تُنتج تقابلًا رمزيًا عميقًا بين الحياة والموت، الأبيض والأسود، الوجود والعدم. إنّ هذه الرمزية المركّبة لا يمكن نقلها إلى وسيط ورقي جامد دون خسارة جزء كبير من معناها، لأنّها ترتكز على التتابع الحركي الزمني لا على التجاور الخطي الساكن.

وإذا أردنا استثمار أدوات التحليل السيميائي، يمكن اعتبار الحركة الرقمية هنا تجسيدًا لما يُعرف بـ« اللغة اللاخطية » (non-linear language)، أي تلك التي لا تعتمد على البنية النصية وحدها، بل على تضافر العلامات المتنوعة لتوليد المعنى. فالحركة تُكمل اللغة، وتمنحها أبعادًا دلالية غير قابلة للتجسيد في النمط الورقي الكلاسيكي.

ورغم هذا التميز على المستوى الحركي والبصري، تظلّ القصيدة محدودة من حيث التفاعلية بالمعنى النقدي الدقيق. إذ لا تُمنح للمتلقي فرصة تعديل النص أو توجيه مساراته أو التفاعل الحي مع محتوياته، ما يجعلها أقرب إلى القصيدة الرقمية غير التفاعلية منها إلى التفاعلية الكاملة. ومع ذلك، فإنّ توظيف الشاعرة سعاد عون للعناصر الجمالية من إضاءة، لون، حركة، وتموضع بصري يُنتج قصيدة مرئية ذات بناء سيميائي مركّب، حيث تتضافر الحواس والرموز لتكوين تجربة شعرية متعددة الأبعاد تتجاوز محدودية النص الخطي المغلق.

الخاتمة

لقد شكّل إدماج الوسيط الرقمي في النصوص الأدبية تحوّلًا جذريًا في بنية العملية الإبداعية، فلم يعد النص حبيس الورق، ولا المؤلف مصدر المعنى الوحيد، بل صار فضاءً تشاركيًا متعدد الطبقات، تتفاعل فيه اللغة مع الصورة، والحركة مع الصوت، ضمن نسيج سيميائي ديناميكي مفتوح على التأويل.

أظهرت دراسة قصيدة "من قال...؟؟؟" للشاعرة سعاد عون مدى الوعي الجمالي والتقني في توظيف الخصائص الرقمية لإنتاج تجربة شعرية تتجاوز النماذج الورقية التقليدية. وقد كشفت القراءة السيميائية عن حضور مكثف للأنثى، وثراء رمزي يرتكز على الألوان والحركة والإضاءة، مما يجعل من هذه القصيدة نموذجًا متقدّمًا – وإن لم يكن تفاعليًا بالكامل – لما يمكن أن يقدّمه الشعر الرقمي الجزائري مستقبلاً.

لكن الطموح إلى قراءة دقيقة ومتكاملة لهذا الشكل الجديد من التعبير الأدبي لا يمكن أن يتحقّق اعتمادًا على أدوات السيميائيات وحدها.

فرغم ما توفّره السيميائيات من آليات دقيقة لتحليل العلامات النصية والبصرية، إلا أن فعاليتها تتضاءل أمام النصوص الرقمية التفاعلية التي تتّسم بالحركية والتحول المستمر. فالمعنى في هذه النصوص لا يُنتَج فقط من خلال العلامات الثابتة، بل يُعاد بناؤه لحظيًا عبر تفاعل القارئ مع الواجهة والوسيط. وهنا يصبح التأويل مرتبطًا بطبيعة المنصة، وزمن التلقي، وآليات البرمجة. من هذا المنظور، يفرض الأدب الرقمي المعقّد اعتماد مقاربة تكاملية تستند إلى نظريات التلقي، ودراسات الوسائط، وسيميائيات الواجهات، لفهم البعد المعرفي والجمالي لهذا النوع من الإنتاج.

التوصيات

-

تعزيز حضور الأدب الرقمي في البحث الأكاديمي الجزائري، من خلال فتح مسارات دراسية جديدة داخل الجامعات.

-

تنظيم ورشات وندوات متخصصة في الشعر الرقمي، تشجّع الحوار بين المبدعين والباحثين.

-

دعم البنية التحتية الرقمية في المؤسسات الثقافية لتمكين الشعراء من خوض التجربة الرقمية ضمن شروط تقنية مناسبة.

-

تشجيع الشعراء الشباب على التكوين في مجالات الوسائط المتعددة والبرمجة، لخلق نصوص تتماشى مع روح العصر الرقمي.

وفي هذا الإطار، تُعدّ تجربة الشاعرة سعاد عون لحظة انعطاف مهمة في مسار الشعر الجزائري المعاصر، إذ تؤسس لقصيدة رقمية لا تُكتب فقط بل تُبنى، لا تُقرأ فقط بل تُشاهد وتُستشعر. قصيدة عابرة لحدود الورق، تستثمر إمكانات الوسيط الرقمي لتوسيع أفق المعنى، وخلق فضاء تأويلي متعدد الطبقات، يتطلب قارئًا ناقدًا، ومؤلفًا مشاركًا في آن.