Introduction

À l’ère de la mondialisation et de la diversité culturelle, l’enseignement du français sur objectif spécifique (FOS) devient un espace privilégié de rencontre entre langues, cultures et disciplines. Le FOS, en tant que dispositif de formation orienté vers des finalités professionnelles précises, requiert non seulement la maîtrise linguistique et disciplinaire, mais également le développement de compétences interculturelles essentielles à la réussite en contexte international.

Dans cette contribution, nous nous intéressons aux étudiants vétérinaires algériens effectuant un stage pratique en France. Ces derniers, en plus des défis académiques et professionnels, sont confrontés à des situations d’ordre interculturel qui peuvent influencer leur intégration et la qualité de leur formation. Le FOS, dans ce contexte, doit intégrer l’interculturel comme objectif transversal de formation.

Notre problématique s’articule autour de la question suivante : Comment le stage vétérinaire en France peut-il constituer un moment privilégié pour le développement de la compétence interculturelle chez les étudiants algériens ? Nous posons deux hypothèses :

-

Les besoins interculturels des étudiants stagiaires se manifestent dans les situations de communication vécues durant leur immersion en milieu professionnel français.

-

L’enseignement/apprentissage de la compétence interculturelle en FOS constitue un levier pour faciliter cette intégration et prévenir les conflits ou malentendus culturels.

Les objectifs de cette étude sont doubles : d’une part, identifier et analyser les situations d’échanges interculturels vécues par les stagiaires algériens afin de mettre en lumière les écarts de représentation entre la société algérienne (identité) et la société française (altérité) ; d’autre part, proposer des pistes didactiques pour intégrer la dimension interculturelle dans les formations en FOS destinées aux vétérinaires en mobilité.

La méthodologie repose sur un questionnaire diffusé par voie électronique auprès de quarante étudiants vétérinaires algériens actuellement en stage pratique en France. L’analyse de leurs réponses nous permet d’identifier les obstacles culturels rencontrés, d’interroger les implications pédagogiques du FOS dans ce contexte, et de proposer des perspectives concrètes en matière d’enseignement de la compétence interculturelle.

1. Cadre conceptuel

Notre étude s’appuie sur trois notions fondamentales qui structurent à la fois notre approche théorique et notre problématique de recherche : le Français sur Objectif Spécifique (FOS), la compétence interculturelle, et le profil du public concerné, à savoir les étudiants vétérinaires algériens en situation de stage en France.

Le Français sur Objectif Spécifique (FOS) se définit comme un enseignement du français centré sur les besoins particuliers d’un public défini dans un contexte professionnel, académique ou scientifique. Il se distingue du FLE traditionnel par son orientation vers des tâches concrètes, ancrées dans des situations réelles et contextualisées. Cuq (2004) le décrit comme une réponse à la demande de publics adultes souhaitant acquérir des compétences linguistiques ciblées en vue d’un usage professionnel ou universitaire. Le FOS implique une analyse préalable des besoins langagiers, terminologiques et communicationnels des apprenants, dans un cadre temporel souvent restreint.

Cependant, dans un contexte international et interculturel, la compétence linguistique ne suffit pas. C’est là qu’intervient la notion de compétence interculturelle, entendue comme la capacité à comprendre, interpréter et gérer les différences culturelles dans la communication. Selon Abdallah-Pretceille (1991), cette compétence consiste à « interpréter les significations de comportements issus d’un autre cadre culturel et à interagir de manière appropriée avec les membres de cette culture ». Elle mobilise des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être culturels, tels que la tolérance, la réflexivité, et l’acceptation de l’altérité. Dans le cadre du FOS, cette compétence devient une composante essentielle de l’efficacité professionnelle, en particulier dans des domaines sensibles comme la médecine vétérinaire, où les interactions sociales sont fortement codifiées par les contextes locaux.

Le public de notre étude se compose de quarante étudiants vétérinaires algériens, inscrits dans plusieurs instituts à travers le pays. Dans le cadre de leur cursus, ces étudiants réalisent un stage pratique en France. Ce séjour constitue pour eux une immersion totale dans un environnement académique, institutionnel et socioculturel profondément différent de celui de leur pays d’origine. Cette immersion confronte les stagiaires à des situations de communication interculturelle variées et parfois déroutantes, faisant de leur formation un terrain particulièrement pertinent pour interroger les articulations entre FOS et compétence interculturelle.

2. Méthodologie

Afin de répondre à notre problématique, nous avons adopté une approche qualitative à visée exploratoire, fondée sur l’hypothèse que les situations interculturelles vécues en mobilité peuvent constituer des révélateurs puissants des tensions identitaires et des écarts de représentations. Loin de se limiter à la description d’expériences singulières, cette démarche vise à interroger les conditions dans lesquelles les stagiaires algériens confrontés à l’altérité culturelle en France produisent du sens, interprètent les comportements de l’autre et réajustent leur propre positionnement identitaire.

La formation vétérinaire en mobilité ne saurait être analysée comme une simple application de savoirs disciplinaires : elle implique des enjeux langagiers, culturels, éthiques et sociaux étroitement entremêlés. Dans ce contexte, la méthode choisie ambitionne de mettre au jour les logiques implicites, souvent invisibles, qui gouvernent les interactions interculturelles, en recueillant les récits d’expérience des stagiaires eux-mêmes. Le questionnaire n’est donc pas seulement un outil d’inventaire : il est conçu comme un espace d’expression réflexive, où les apprenants peuvent nommer ce qui, dans la rencontre interculturelle, les bouscule, les étonne ou les interroge.

Le recueil de données a été réalisé à l’aide d’un questionnaire semi-ouvert, diffusé en ligne (via Gmail) auprès de quarante étudiants vétérinaires algériens. Cette modalité de diffusion répondait à plusieurs exigences : la dispersion géographique du public, le besoin de capter des réponses nuancées et l’importance d’offrir un cadre de parole libre et non contraint. Les stagiaires interrogés étaient tous en cours de formation pratique en France dans le cadre de leur cursus vétérinaire.

Conformément aux principes éthiques de la recherche en SHS, les participants ont été informés de la nature de l’enquête, et leurs réponses ont été anonymisées. Les verbatim utilisés dans l’analyse sont présentés de manière non identifiable et dans le respect de la confidentialité des propos.

Le questionnaire comportait cinq grandes rubriques, conçues pour articuler données de cadrage, récits d’expérience et réflexion sur les représentations culturelles. L’objectif était de faire émerger à la fois des situations concrètes, des perceptions subjectives, et des pistes d’amélioration pédagogique.

|

Rubrique du questionnaire |

Exemples de questions |

Objectifs d’analyse |

|

Données générales |

Âge, institut d’origine, durée du stage |

Contextualiser le profil des participants |

|

Situations interculturelles vécues |

« Quelles situations culturelles vous ont marqué ? » |

Identifier les expériences saillantes, révélatrices d’un décalage culturel |

|

Réactions et émotions |

« Comment avez-vous réagi ? » |

Analyser les affects, les stratégies d’ajustement, les discours réflexifs |

|

Représentations sociales |

« Que pensez-vous des lois françaises sur les animaux ? » |

Mettre en lumière les écarts de normes, de valeurs, de perceptions |

|

Suggestions pédagogiques |

« Quelles améliorations suggéreriez-vous pour la formation FOS ? » |

Recueillir des pistes concrètes pour la didactique |

L’analyse des données repose sur une approche thématique inductive, propre aux méthodes qualitatives en sciences humaines. Chaque réponse a été lue, puis codée manuellement, sans grille prédéfinie, selon un principe de catégorisation émergente. Cinq axes principaux ont ainsi été identifiés :

-

chocs culturels liés à l’alimentation,

-

incompréhensions dans la cohabitation,

-

représentations divergentes des lois,

-

pratiques sociales perçues comme déstabilisantes,

-

tensions identitaires entre valeurs d’origine et désir d’intégration.

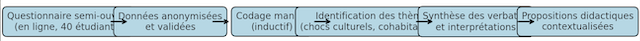

Figure 1. Schéma du dispositif méthodologique (collecte et analyse)

Bien que cette méthode ait permis d’accéder à une diversité d’expériences et de représentations, elle présente certaines limites méthodologiques. Les données reposent uniquement sur des déclarations auto-rapportées, ce qui peut introduire des biais de mémoire, de désirabilité sociale ou de sélection. Par ailleurs, l’absence de triangulation (entretiens complémentaires, observation de terrain) limite la profondeur de certaines analyses. Ces limites sont reconnues et seront prises en compte dans les prolongements de la recherche.

3. Résultats et discussion

L’analyse des réponses recueillies met en évidence une série de situations significatives, qui révèlent à la fois la densité des écarts culturels vécus par les étudiants vétérinaires algériens en stage en France, et la diversité des réactions qu’ils suscitent. Ces expériences, loin d’être anecdotiques, apparaissent comme des lieux de tension identitaire, mais aussi comme des occasions d’apprentissage interculturel. Nous proposons ici une lecture thématique de ces résultats, en croisant témoignages, interprétations et éléments de réflexion didactique.

3.1. L’élevage du porc : entre tabou religieux et confrontation professionnelle

Parmi les situations les plus fréquemment citées, l’élevage porcin constitue un point de rupture culturel majeur. Trente-huit étudiants ont évoqué leur inconfort, voire leur choc, lors de visites dans des exploitations spécialisées.

« L’élevage des cochons nous étonne. Un professeur disait : “le porc est délicieux, c’est une source de protéines et de zinc”. En Algérie, c’est interdit. »

Ce témoignage traduit un choc symbolique, au croisement de la pratique professionnelle, du discours institutionnel et d’un interdit religieux fort. Ce type de confrontation n’est pas assimilé à une forme d’agression, mais il témoigne d’un déphasage normatif profond. Il souligne la nécessité d’intégrer à la formation une préparation interculturelle, capable d’outiller les stagiaires pour décoder, sans jugement ni rejet, des pratiques étrangères à leur cadre de référence.

3.2. Cohabitation et pratiques religieuses : le chien comme point de tension

Trente-deux étudiants ont rapporté des difficultés liées à la cohabitation avec des colocataires français, notamment autour de la présence d’animaux domestiques, comme les chiens.

« Mon colocataire avait un chien dans la chambre. Je ne pouvais plus y faire ma prière. »

Dans la tradition islamique, la présence d’un chien dans un espace dédié à la prière est souvent perçue comme une forme d’impureté. Cette situation met en évidence une dissonance entre normes religieuses et modes de vie occidentaux, et révèle la difficulté à négocier les pratiques quotidiennes dans un cadre partagé. Plus largement, elle invite à repenser l’espace de la cohabitation étudiante comme un espace de médiation interculturelle, où l’organisation pratique devient porteuse de symboles culturels.

3.3. Lois de protection animale : entre admiration et interrogation

La législation française en matière de bien-être animal a fortement marqué les répondants : 34 sur 40 évoquent ces lois comme un élément remarquable, souvent perçu positivement.

« En France, la loi punit la maltraitance des animaux. C’est un signe d’humanité. »

Toutefois, ce respect poussé envers les animaux suscite parfois des interrogations, voire un sentiment de décalage dans les priorités sociales :

« Des animaux abandonnés pendant les vacances peuvent mourir de faim. C’est pris très au sérieux. »

Ces propos traduisent une prise de conscience interculturelle : le sort réservé aux animaux devient un révélateur des systèmes de valeurs dominants. Ces écarts peuvent enrichir la réflexion éthique et professionnelle des stagiaires, à condition qu’ils soient accompagnés d’un travail de mise en perspective critique dans la formation.

3.4. Vie sociale française : normes implicites et malaise perceptif

Trente-six étudiants expriment leur étonnement, voire leur malaise, face à certains aspects de la vie sociale française : l’omniprésence des bars, la consommation d’alcool, la liberté des comportements dans l’espace public.

« Les bars sont partout. Les Français boivent comme si c’était naturel. Chez nous, c’est mal vu. »

Ce type de réaction met en lumière la naturalisation de certaines normes dans une culture donnée, et la difficulté de leur réception dans une autre. Il ne s’agit pas ici de rejeter ou de juger, mais de comprendre comment des habitudes perçues comme anodines peuvent produire de la distance, voire du malaise, chez ceux qui n’en partagent pas les présupposés culturels.

3.5. Regards ambivalents : fascination, admiration, reconfiguration

Malgré ces tensions, une grande majorité d’étudiants ont exprimé une admiration sincère pour plusieurs aspects de la société française : infrastructures, patrimoine, esthétisme urbain, organisation de la vie publique.

« La Tour Eiffel, le Louvre, les bibliothèques… c’est impressionnant. Paris est une ville magnifique. »

« Les Français aiment les parfums, les fromages, la mode… Ils ont un sens de l’esthétique. »

Ces retours montrent que l’expérience interculturelle ne produit pas seulement des résistances, mais également des formes de fascination constructive, qui peuvent enrichir l’imaginaire des apprenants et renforcer leur motivation à comprendre l’autre. Cette ambivalence – entre rejet ponctuel et curiosité émerveillée – constitue un terrain fertile pour une éducation à la relativité culturelle. Elle invite également à considérer la dimension affective de ces expériences, en écho aux travaux de Coste (2001), Kramsch (2006) et Dervin (2011), qui soulignent le rôle des émotions dans la construction de la compétence interculturelle.

Synthèse des résultats thématiques

|

Thèmes principaux |

Mentions (sur 40) |

Verbatim |

Interprétation |

|

Élevage du porc |

38 |

« Nous étions choqués par l’élevage du porc dans les fermes » |

Choc culturel et religieux majeur, lié à un tabou identitaire |

|

Cohabitation interculturelle |

32 |

« Mon colocataire a un chien, je ne peux pas prier dans la chambre » |

Incompatibilité entre codes religieux et normes d’habitation |

|

Lois de protection animale |

34 |

« En France, abandonner un animal est puni par la loi » |

Admiration pour l’éthique, mais questionnement sur les priorités sociales |

|

Vie sociale française |

36 |

« Partout, on trouve des bars, c’est normal pour eux » |

Déstabilisation face à des normes perçues comme libérales |

|

Valorisation du patrimoine culturel |

29 |

« J’ai été impressionné par les monuments et la propreté » |

Fascination positive pour l’esthétique et la modernité |

3.6. Discussion : de l’altérité subie à l’altérité comprise

L’ensemble des témoignages analysés confirme que les étudiants ne vivent pas leur mobilité comme une simple parenthèse professionnelle, mais comme une expérience fondatrice sur le plan identitaire et relationnel. Confrontés à une altérité forte, parfois déstabilisante, ils sont amenés à réinterroger leurs propres cadres de pensée et à s’adapter, souvent avec effort mais aussi avec lucidité.

La nourriture, la cohabitation, les lois, les interactions sociales deviennent autant d’espaces où se négocient des formes d’ajustement symbolique. Ces dynamiques confirment l’importance de concevoir l’interculturel non comme une compétence périphérique, mais comme un noyau structurant de la formation FOS, en particulier dans les contextes de mobilité internationale. Dans cette perspective, les supports de formation peuvent inclure des documents authentiques issus des médias (reportages, extraits réglementaires, témoignages), mobilisables dans le cadre d’une approche EMI (Éducation aux Médias et à l’Information), afin de développer simultanément une compétence interprétative et critique.

Ces résultats justifient la mise en place de dispositifs pédagogiques ciblés, capables de préparer les étudiants à décrypter les situations culturelles complexes qu’ils rencontreront, à en parler, et à les intégrer dans un parcours de formation réflexif, professionnel et humain.

4. Pistes de réflexion didactique pour le FOS en contexte vétérinaire interculturel

Les résultats analysés précédemment révèlent que les étudiants vétérinaires algériens en stage en France se trouvent au croisement de dynamiques multiples : immersion disciplinaire, confrontation culturelle, ajustement identitaire. Ces expériences vécues, souvent intenses et complexes, mettent en évidence des besoins spécifiques qui dépassent les seuls apprentissages linguistiques ou professionnels. Elles interrogent directement les objectifs, les contenus et les modalités de l’enseignement du Français sur Objectif Spécifique (FOS) en contexte de mobilité. À partir de ces constats empiriques, nous proposons ici plusieurs axes didactiques, qui visent à renforcer la composante interculturelle dans la formation des étudiants en FOS, particulièrement dans le champ vétérinaire.

4.1. Élaborer une analyse des besoins élargie, intégrant la dimension interculturelle

L’analyse des besoins constitue une étape fondatrice dans tout dispositif de FOS. Toutefois, dans les formations à visée professionnelle internationale, cette analyse ne peut se limiter aux compétences langagières ou terminologiques. Elle doit inclure de manière systématique une évaluation des attentes socioculturelles, des représentations réciproques et des éventuels déplacements normatifs à anticiper.

Ainsi, au-delà des savoirs de spécialité, il convient d’identifier :

-

les normes implicites du pays d’accueil (politesse, rapports hiérarchiques, sociabilités professionnelles) ;

-

les sensibilités culturelles du public formé (religion, alimentation, rapport à l’animal ou à la mixité) ;

-

les zones de dissonance prévisibles susceptibles de générer incompréhensions ou tensions symboliques.

Comme le soulignent Mangiante et Parpette (2004), ces besoins culturels « souvent silencieux, se situent en arrière-plan », mais s’avèrent structurants dans les dynamiques d’adaptation et de légitimation professionnelle.

4.2. Préparer à l’interculturel avant le stage

Afin d’anticiper les décalages culturels et de mieux outiller les étudiants, il est essentiel de prévoir, avant le départ en stage, un module de formation spécifique à la compétence interculturelle. Ce module pourrait prendre la forme d’un dispositif hybride, combinant savoirs théoriques, mise en situation et travail réflexif.

Il inclurait notamment :

-

des simulations réalistes, inspirées de situations authentiques vécues (exploitation porcine, colocation, interaction institutionnelle, etc.) ;

-

l’analyse de documents contextualisés (extraits réglementaires, témoignages, vidéos professionnelles), en intégrant des supports issus des médias dans une approche d’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) ;

-

des dispositifs réflexifs : journal interculturel, débats interprétatifs, analyse de cas comparés.

Ce type de formation vise à développer la capacité à interpréter les situations culturelles, à négocier l’altérité sans réductionnisme, et à se positionner avec professionnalisme et distance critique.

4.3. Produire des supports pédagogiques contextualisés et sensibles aux écarts culturels

Les supports de formation doivent refléter la réalité du terrain et intégrer les dimensions interculturelles de manière explicite. Il ne s’agit pas simplement de saupoudrer les cours de références culturelles, mais d’inscrire les écarts de représentation au cœur de la dynamique d’apprentissage.

Les pistes concrètes incluent :

-

des études de cas inspirées de situations vécues et anonymisées ;

-

des séquences comparatives entre normes professionnelles (ex. : soins aux animaux, rapport à la loi) ;

-

des lectures croisées de discours institutionnels ou médiatiques, à travers une pédagogie critique des représentations.

Ces supports peuvent ainsi favoriser le développement d’une compétence interprétative, essentielle à toute posture de médiation.

4.4. Développer le savoir-être interculturel

La compétence interculturelle ne repose pas seulement sur des connaissances culturelles, mais sur une disposition à la tolérance, à la flexibilité et à l’ouverture. Elle implique une intelligence émotionnelle, que Coste (2001) et Dervin (2011) identifient comme un levier dans l’appropriation de l’altérité.

Le FOS peut encourager :

-

l’auto-analyse des normes culturelles personnelles (prise de conscience réflexive) ;

-

des activités collaboratives interculturelles (binômes franco-algériens, projets collectifs) ;

-

l’accueil des émotions comme matière pédagogique, dans une logique d’accompagnement identitaire.

Dans cette perspective, la formation ne vise pas à normaliser les comportements, mais à favoriser une capacité à interpréter, dialoguer et composer avec la pluralité des mondes sociaux.

4.5. Accompagner la formation dans la durée : avant, pendant et après la mobilité

Enfin, la prise en compte de l’interculturel doit s’inscrire dans la temporalité élargie de la formation. Il s’agit de penser un accompagnement en trois temps :

-

Avant le départ : formation spécifique, clarification des enjeux, élaboration de référentiels.

-

Pendant le stage : appui distant, tutorat réflexif, échanges réguliers.

-

Après le retour : espaces de bilan, journal de bord final, restitution collective.

Ces dispositifs permettent une appropriation différée de l’expérience, une consolidation des apprentissages et une capitalisation utile au développement professionnel. Ils contribuent à faire de la mobilité non une simple immersion, mais un parcours conscient d’éducation à l’altérité.

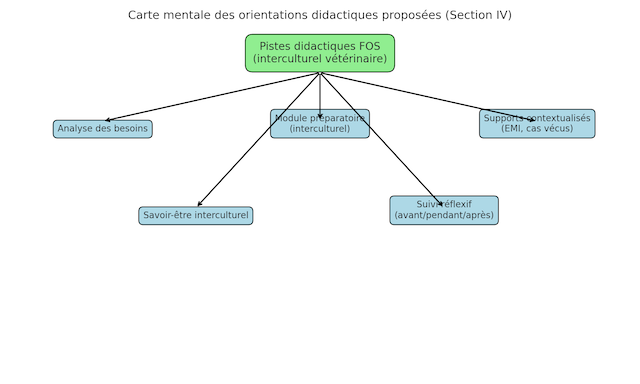

Carte mentale des orientations didactiques proposées pour un FOS interculturel en contexte vétérinaire.

5. Discussion croisée et ouverture comparative

Les résultats de cette étude s’inscrivent dans une dynamique plus large de réflexion sur les effets de la mobilité internationale en formation professionnelle. Des recherches menées dans les domaines de la santé (Durand, 2018 ; Merahi & Roussel, 2020), de l’enseignement supérieur (Dervin, 2011 ; Kramsch, 2006) ou encore de la médiation interculturelle (Coste, 2001 ; Zarate, 1995) ont mis en évidence des tensions similaires à celles vécues par les étudiants vétérinaires algériens en France. Ces tensions concernent notamment les normes implicites, la hiérarchie des valeurs, les conflits de représentations, et les émotions suscitées par l’altérité.

Ainsi, les enjeux identifiés dans cette recherche — rapport à l’animal, cohabitation, normes sociales, pratiques juridiques et symboliques — rejoignent les problématiques rencontrées par d’autres populations étudiantes en mobilité, en particulier dans les filières médicales, paramédicales ou sociales. Ces convergences renforcent la légitimité d’une approche didactique intégrant la compétence interculturelle comme un axe structurant des formations professionnalisantes.

Par ailleurs, les références croisées à la littérature sur les affects (Coste, Kramsch, Dervin) soulignent que l’expérience interculturelle est aussi émotionnelle, parfois marquée par la déstabilisation, mais potentiellement féconde si elle est accompagnée pédagogiquement. L’émotion, loin d’être un facteur perturbateur, devient alors un levier de transformation identitaire et de montée en réflexivité.

Dans une perspective comparative plus ambitieuse, une analyse croisée entre différents profils d’apprenants (étudiants maghrébins, subsahariens, asiatiques) ou entre différents pays d’accueil (France, Belgique, Québec, Suisse) permettrait de mieux cerner la diversité des trajectoires interculturelles. Une telle approche ouvrirait sur une typologie des situations sensibles, utile à la conception de curricula FOS adaptés aux enjeux de la mobilité étudiante contemporaine.

Enfin, les prolongements envisagés pourraient explorer les liens entre compétence interculturelle et éducation aux médias et à l’information (EMI), notamment à travers l’usage critique des documents authentiques dans les séquences pédagogiques. Cette articulation entre savoirs, affects et supports médiatiques constitue une voie prometteuse pour faire du FOS un espace de formation à la fois professionnelle, réflexive et citoyenne.

Conclusion

L’analyse des expériences interculturelles vécues par les étudiants vétérinaires algériens en stage en France met en lumière la complexité des dynamiques identitaires, culturelles et émotionnelles à l’œuvre dans les situations de formation en mobilité internationale. Loin de se réduire à une simple immersion linguistique ou technique, ces stages apparaissent comme des espaces de confrontation symbolique, d’ajustement relationnel, mais aussi d’opportunité réflexive.

Les résultats montrent que les étudiants sont confrontés à des pratiques culturelles perçues comme dissonantes (élevage du porc, présence d’animaux dans les lieux de vie, liberté des mœurs), tout en développant des formes de curiosité, d’admiration et de fascination. Cette ambivalence est au cœur du processus d’apprentissage interculturel, pour peu qu’elle soit accompagnée par une médiation didactique adaptée. Les affects – malaise, incompréhension, étonnement, intérêt – constituent des indicateurs précieux pour penser la construction de la compétence interculturelle, comme l’ont souligné Coste, Kramsch ou Dervin.

En ce sens, l’intégration systématique de l’interculturel dans les dispositifs de FOS s’impose comme une priorité. Le FOS ne peut être réduit à un enseignement de la langue appliquée : il doit inclure l’apprentissage des normes implicites, des registres émotionnels, et des écarts de représentations. Cela suppose la conception de modules préparatoires, l’utilisation de supports contextualisés – notamment issus des médias dans une approche EMI –, ainsi que la mise en place d’un accompagnement réflexif structuré avant, pendant et après la mobilité.

Cette étude plaide également pour une sensibilisation accrue des formateurs à ces enjeux, afin qu’ils puissent adopter une posture de médiation interculturelle, sensible aux conflits, aux reconfigurations identitaires et aux affects liés à l’altérité.

Si la recherche présentée ici demeure exploratoire, et limitée à un échantillon restreint et auto-déclaratif, elle ouvre néanmoins de riches perspectives. Une extension à d’autres terrains et à d’autres profils étudiants permettrait d’élargir la portée des résultats, notamment en comparant différentes filières, cultures d’origine ou pays d’accueil.

Enfin, cette contribution invite à repenser la finalité du FOS dans une perspective élargie : former des professionnels non seulement compétents sur le plan linguistique et technique, mais également capables de décoder les interactions humaines, d’interpréter les situations sensibles, et de construire un rapport réflexif à l’altérité.

En somme, enseigner le FOS dans un contexte de mobilité, c’est former à vivre l’altérité, à la comprendre, à l’accepter, et à en faire un levier de réussite professionnelle et humaine.