Introduction

L’identité personnelle, dans sa dimension civile, repose traditionnellement sur deux éléments centraux : le nom de famille, marqueur d’une appartenance généalogique, et le prénom, vecteur de singularité individuelle (Lefauconnier, 2020 ; Boussard, 2021). Ce dernier, bien que choisi par autrui, influence durablement l’estime de soi, la perception sociale et les interactions quotidiennes (Guéguen, 2005).

Avec l’émergence du numérique, l’identité ne se limite plus à ces coordonnées officielles. Une identité numérique se construit progressivement, notamment sur les réseaux sociaux, par le biais de traces numériques, de photos, et surtout de pseudonymes – formes d’auto-nomination volontairement choisies (Perea, 2010 ; Marcoccia, 2016).

Le phénomène pseudonymique, s’il n’est pas nouveau (écrivains, artistes, figures publiques en ont toujours usé), prend aujourd’hui une ampleur inédite dans les environnements virtuels. Sur Facebook, en particulier, de nombreux jeunes utilisateurs optent pour des pseudonymes au lieu de leur nom civil. Ce choix pose la question suivante : que révèle l’usage des pseudonymes, notamment chez les étudiants, de leur rapport à l’identité, au prénom, et à la représentation de soi ?

À partir d’un corpus constitué d’étudiants en Lettres de l’Université Frères Mentouri de Constantine, cette étude se propose d’examiner :

-

Les modalités de création des pseudonymes utilisés sur Facebook ;

-

Le rôle du prénom dans cette création pseudonymique ;

-

La portée identitaire, sociale et symbolique de ces pratiques numériques.

En mobilisant les apports de la psychologie sociale (Guéguen, 2005), de la sociolinguistique (Paveau, 2015 ; Cislaru, 2011), et des études sur l’identité numérique (Perea, 2010), nous posons les hypothèses suivantes :

-

La création de pseudonymes obéit à une logique psycho-cognitive et représentationnelle, permettant aux étudiants d’exprimer leur image de soi.

-

Le prénom, en tant que catégorie symbolique, joue un rôle central dans la construction pseudonymique.

-

Les pseudonymes constituent une forme d’identité numérique intermédiaire, à la croisée de l’identité civile et d’une identité expressive ou protectrice.

L’article s’articule en quatre parties. Après un cadre théorique qui précise les notions d’onomastique, d’identité numérique et de pseudonymie, une méthodologie mixte sera exposée. Nous présenterons ensuite les résultats qualitatifs et quantitatifs issus d’un questionnaire administré à 84 étudiants. Enfin, une discussion critique mettra en perspective les résultats à la lumière des concepts mobilisés.

1. Cadre théorique

1.1. Le prénom : entre identité personnelle et sociale

Le prénom, en tant qu’élément de nomination individuelle, constitue un marqueur fondamental de l’identité civile. Il est attribué par autrui – souvent les parents – mais il est ensuite intégré, assumé ou parfois rejeté par l’individu tout au long de sa trajectoire identitaire. Selon Guéguen (2005), l’appréciation ou le rejet du prénom influe sur l’estime de soi et sur la perception que les autres ont de nous. Ainsi, le prénom joue un rôle psychologique structurant, en participant à l’autoévaluation, mais aussi social, dans la mesure où il inscrit l’individu dans une lignée et un cadre socioculturel précis (Benveniste, 1974 ; Castra, 2012).

La valeur symbolique du prénom s’étend aussi aux interactions quotidiennes. Employé dans les sphères familiale, scolaire, professionnelle ou administrative, il sert à identifier et positionner socialement les individus. Perea (2010) insiste sur la transversalité de cet usage : le prénom, souvent employé seul, peut suffire à désigner l’individu dans toutes les situations de la vie personnelle ou sociale.

1.2. Le pseudonyme : un acte d’auto-nomination numérique

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, le pseudonyme émerge comme une modalité alternative de nomination, qui relève cette fois d’une démarche volontaire et subjective. Il permet à l’individu de se nommer lui-même, en dehors du cadre civil. Perea (2010) définit le pseudonyme comme un marqueur identitaire stratégique, souvent employé pour échapper à l’identité officielle, se protéger, ou au contraire, mettre en scène une image de soi choisie.

Loin d’être un simple masque, le pseudonyme révèle des éléments psychologiques, esthétiques, sociaux, voire idéologiques. Cislaru (2011) y voit une forme de révolte douce contre l’imposition d’un prénom par autrui. Il devient un dispositif discursif, à travers lequel l’individu affirme son autonomie identitaire.

1.3. Dimensions linguistiques et graphiques du pseudonyme

Sur les plateformes numériques, le pseudonyme est soumis à des contraintes formelles spécifiques : unicité, lisibilité, disponibilité. Cela engendre des formes originales, parfois enrichies de chiffres, symboles ou lettres issues d’autres alphabets. Cette créativité linguistique marque une rupture avec la standardisation des prénoms civils (Paveau, 2012 ; Anis, 2001).

Maurice Laugaa (1986) souligne que beaucoup de pseudonymes reprennent des fragments de noms ou de prénoms, ou encore des anthroponymes recomposés. Il n’y a pas, selon lui, de rupture ontologique entre pseudonyme et nom propre : tous deux participent d’un système de désignation sociale.

1.4. Le pseudonyme comme signe dans la communication numérique

Dans l’environnement des réseaux sociaux, le pseudonyme constitue l’un des premiers marqueurs d’identité numérique (Marcoccia, 2016). Il est visible, interprétable et souvent chargé de connotations. Il fonctionne comme un énoncé identitaire, porteur de sens sur le genre, les appartenances, les préférences ou les traits de personnalité du locuteur (Paveau, 2015).

Certains pseudonymes expriment ainsi une affirmation de soi, d’autres une distanciation, voire une protection. Leur étude permet donc de mieux comprendre les représentations de soi et les logiques discursives à l’œuvre dans les usages numériques.

2. Méthodologie

2.1. Population et contexte de l’enquête

L’enquête a été menée auprès d’un public ciblé : les étudiants du département de Lettres et Langue française de l’Université Frères Mentouri Constantine 1. Ce choix repose sur plusieurs critères :

-

Une homogénéité socioculturelle favorable à l’analyse qualitative ;

-

Une familiarité avérée avec les réseaux sociaux, notamment Facebook ;

-

Une sensibilité particulière aux enjeux de langage, d’identité et de représentation de soi.

Un total de 100 questionnaires ont été distribués, accompagnés d’une note explicative mentionnant l’anonymat des réponses et leur usage à des fins strictement scientifiques. Sur cet ensemble, 84 étudiants ont accepté de répondre, tandis que 16 ont décliné pour préserver la confidentialité de leurs pseudonymes.

2.2. Outil de collecte des données

Le questionnaire utilisé comportait des questions fermées et ouvertes, permettant une exploration à la fois quantitative et qualitative. Il visait à recueillir des données sur :

-

La connaissance et l’appréciation du prénom par l’étudiant ;

-

Le pseudonyme utilisé sur Facebook ;

-

Les raisons du choix de ce pseudonyme ;

-

Le rapport entre le prénom civil et l’identité numérique revendiquée.

En complément, les étudiants étaient invités à préciser si leur pseudonyme était dérivé de leur prénom, s’il comportait des éléments symboliques ou s’il exprimait une qualité, une affiliation ou une posture identitaire particulière.

2.3. Démarche d’analyse

Les réponses obtenues ont fait l’objet d’une double analyse :

-

Une analyse qualitative visant à catégoriser les types de pseudonymes et les motivations déclarées (ex. attachement au prénom, besoin d’anonymat, expression de soi, etc.).

-

Une analyse quantitative descriptive permettant de déterminer la fréquence des différentes catégories de pseudonymes, ainsi que leur répartition selon les critères linguistiques ou socioculturels.

Cette approche mixte permet d’articuler les dimensions subjectives et objectivables des pratiques pseudonymiques étudiantes.

2.4. Limites de l’étude

Certaines limites doivent être signalées. D’abord, le corpus reste restreint à une population universitaire spécifique, ce qui limite la généralisation des résultats. Ensuite, le refus de réponse d’une partie des étudiants, lié à la nature sensible du pseudonyme, a pu restreindre l’accès à des formes plus radicales ou atypiques d’auto-nomination.

Toutefois, la richesse des réponses recueillies et la diversité des formes pseudonymiques observées permettent de formuler des analyses pertinentes et révélatrices des dynamiques identitaires à l’œuvre dans cet usage langagier particulier.

2.5. Structure du questionnaire

Le questionnaire, conçu comme un outil mixte d’analyse qualitative et quantitative, comprenait les sections suivantes :

|

Section |

Contenu |

Type de questions |

|

1. Informations générales |

Âge, sexe, niveau d’études |

Fermées |

|

2. Prénom civil |

Connaissance du sens, appréciation personnelle |

Mixtes |

|

3. Compte Facebook |

Pseudonyme utilisé, origine du pseudonyme |

Ouvertes |

|

4. Attitude face à l’anonymat |

Raisons de l’usage ou du rejet du pseudonyme |

Ouvertes |

|

5. Langue et forme du pseudonyme |

Langue utilisée, signes graphiques |

Mixtes |

3. Résultats et discussion

3.1. Analyse qualitative : typologie des pseudonymes étudiants

L’analyse des réponses permet de dégager une grande diversité dans les usages pseudonymiques. Ces derniers révèlent des motivations variées, allant de la recherche d’authenticité à l’expression d’une image de soi valorisée ou protégée.

Sur la base des entretiens et des questionnaires, nous avons identifié onze types principaux de pseudonymes utilisés par les étudiants. Cette typologie prend en compte la structure des pseudonymes, leur lien avec le prénom civil, ainsi que leur fonction identitaire, affective ou symbolique.

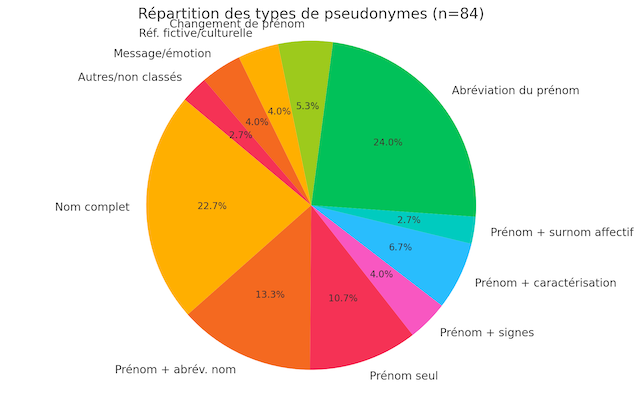

3.2. Analyse quantitative : fréquence et répartition des pseudonymes

Le tableau suivant présente la répartition des pseudonymes selon leur structure. Les données sont issues des 84 questionnaires exploitables.

Tableau 1 – Typologie des pseudonymes selon leur structure

|

Type de pseudonyme |

Exemple |

Nombre d’occurrences |

Pourcentage |

|

Prénom + nom complet |

Hanane Mebarki |

17 |

20,23 % |

|

Prénom + abréviation du nom |

Raounak Bn |

10 |

11,90 % |

|

Prénom seul |

Fatima |

8 |

9,52 % |

|

Prénom + signes graphiques |

Da-.-.-lia01 |

3 |

3,57 % |

|

Prénom + caractérisation |

Sara Angel |

5 |

5,95 % |

|

Prénom + surnom affectif |

Soundous Sousou |

2 |

2,38 % |

|

Abréviation du prénom |

You You |

18 |

21,42 % |

|

Changement complet du prénom |

Messouda → Rym Rym |

4 |

4,76 % |

|

Référence fictive ou culturelle |

Harry Potter |

3 |

3,57 % |

|

Message ou état émotionnel |

Je suis fatigué |

3 |

3,57 % |

|

Autres / non catégorisables |

Mee Lyy |

2 |

2,38 % |

|

Total |

84 |

100 % |

La visualisation ci-dessous (Figure 1) synthétise cette répartition sous forme de graphique circulaire :

Figure 1 – Répartition des types de pseudonymes chez les étudiants (n = 84)

3.3. Langue et forme des pseudonymes

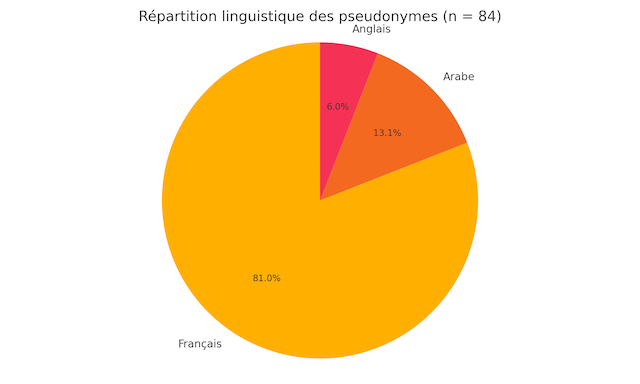

Les pseudonymes étudiés sont majoritairement rédigés en français (80,95 %), tandis que l’arabe (13,09 %) et l’anglais (5,95 %) apparaissent de manière marginale. Ce constat illustre l’empreinte linguistique dominante du français dans l’espace numérique algérien, notamment dans les milieux universitaires.

Figure 2 – Répartition linguistique des pseudonymes (n = 84)

3.4. Analyse discursive ciblée

Certains pseudonymes utilisés par les étudiants témoignent d’une fonction énonciative forte, dépassant la simple désignation. Ils traduisent des positionnements identitaires, des affects ou des intentions de communication spécifiques. En voici quelques exemples :

-

قرآني جنتي (“Mon Coran est mon paradis”) Formule au ton sacré, exprimant une identité religieuse engagée. Le pseudonyme est à la fois une affirmation de foi et un message de guidance morale, utilisant un registre poétique propre à l’arabe classique.

-

Lovely Queen, Barbie Beauty → Emprunts à la culture pop féminine. Ces pseudonymes renvoient à des standards de beauté, de pouvoir et de reconnaissance sociale. Ils participent à une mise en scène esthétique de soi, où la féminité est magnifiée voire idéalisée.

-

Je suis fatigué → Expression brute et introspective, inhabituelle pour un pseudonyme. Elle suggère une dimension expressive intime, voire une demande implicite d’attention. Ce type de pseudonyme fonctionne comme une confession publique, révélant une posture vulnérable.

-

Carlos الثعلب (Carlos le renard) → Allusion à un personnage historique ou fictif connu, ici potentiellement Carlos « le Chacal ». L’association avec un animal symbolique (le renard) peut signaler une stratégie de distanciation ironique ou de survalorisation charismatique.

-

العشرة ليها ناسها (“Les vraies relations ont leurs gens”) → Proverbe reformulé qui véhicule une philosophie de vie implicite. Le pseudonyme devient ici un énoncé à valeur morale, orienté vers les autres, porteur de normes sociales intériorisées sur la fidélité, la loyauté, ou les relations humaines.

Cette analyse confirme que certains pseudonymes fonctionnent comme de véritables mini-discours : ils condensent des représentations sociales, des postures subjectives et des marques de soi dans un espace numérique ultra-concentré.

3.5. Discussion : enjeux identitaires des pseudonymes numériques

Les résultats montrent que les étudiants oscillent entre deux tendances principales :

-

Une volonté de continuité identitaire, en conservant leur nom civil (ou une forme proche), souvent motivée par la transparence ou la responsabilité numérique.

-

Un besoin d’expression subjective ou de dissimulation partielle, par le biais d’un pseudonyme qui permet de renégocier l’image de soi.

La créativité linguistique observée (abréviations, jeux sonores, symboles graphiques) témoigne de la capacité des jeunes usagers à s’approprier les contraintes techniques des réseaux sociaux pour construire une identité numérique flexible, expressive, parfois revendicative.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence la richesse des pratiques pseudonymiques des étudiants sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. À travers l’analyse d’un corpus composé de 84 pseudonymes issus de questionnaires distribués à des étudiants en Lettres, nous avons pu observer que les choix pseudonymiques ne relèvent ni du hasard, ni d’un simple souci d’anonymat, mais s’inscrivent dans une logique identitaire construite et stratégiquement mobilisée.

Le prénom civil, bien que souvent valorisé, est fréquemment adapté, abrégé, enrichi ou remplacé, dans une démarche qui relève à la fois de l’expression personnelle, de la protection symbolique et de la représentation sociale. Les pseudonymes se présentent ainsi comme des vecteurs de subjectivation, mais aussi comme des marqueurs sociolinguistiques, porteurs de discours, de valeurs, de références culturelles, et parfois de revendications.

La combinaison des approches qualitative et quantitative a permis de dresser une typologie des usages pseudonymiqueset de mettre au jour les fonctions sociales, psychologiques et discursives de ces formes d’auto-nomination. La forte créativité observée, notamment dans l’usage de signes graphiques, d’abréviations et de références symboliques, témoigne de la manière dont les jeunes usagers s’approprient l’espace numérique pour renégocier leur rapport au nom, au soi et à l’altérité.

Par ailleurs, les pseudonymes apparaissent comme des indicateurs sensibles des tensions entre identité civile et identité numérique. Ils constituent un terrain d’analyse fécond pour la sociolinguistique, la psychologie sociale et les études communicationnelles, en ce qu’ils rendent visibles les mécanismes d’individuation, de masquage et de performance de soi dans les espaces numériques.

Enfin, cette étude appelle à une poursuite de la recherche, notamment par l’élargissement du corpus à d’autres disciplines universitaires, d’autres tranches d’âge et d’autres plateformes sociales, afin d’approfondir la compréhension des enjeux linguistiques et identitaires liés aux pratiques de pseudonymie dans les sociétés numériques contemporaines.