مقدمة

ظهرت السيميائية إلى الوجود كنظرية وكتصور منهجي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ويعود الفضل في بلورة أسسها وإرساء دعائمها إلى عالم اللسانيات السويسري فرينديناند دوسوسور وما قدمه من أبحاث في مجال الدرس اللساني.

إن اكتشاف دوسوسور لعلم السيميولوجيا لم يكن صدفة، بل هو نتيجة أبحاث معمقة ودراسات لسانية مكثفة قام بها ليصل إلى

« تحديد كنه اللسان والكشف عن قوانينه، لأن قوانين اللسان في اعتقاده هي نفسها التي يجب أن تقود إلى معرفة الأنساق الدلالية الأخرى، فتأسيس السيميولوجيا كعلم مستقل لا يمكن أن يتم قبل تأسيس اللسانيات كدرس مستقل ومكتف بنفسه » (بن كراد، 2012 : 66)

وبما أن الأنساق الدلالية كثيرة ومتنوعة وتتميز بالاختلاف والتنافر، فهي بحاجة دائمة إلى نسق اللسان لفهمها وتحليلها فلا يمكن أن تدرك بمعزل عن اللسان باعتباره أداة للوصف والتحليل والتصنيف بل

« إنه أرقى الأنساق لأنه يعد مؤولها ووجهها اللفظي وهو أيضا المصفاة التي عبرها تنحصر هذه الأنساق في الذهن، فلا يمكن الإحاطة بجوهر هذه الأنساق ومعرفة طرق اشتغالها دون الاستعانة بنسق من طبيعة أخرى يوجد خارجها، فاللسان وحده يستطيع أن يكون أداة للتواصل ويشتغل كنسق يوضح نفسه بنفسه وهو أيضا الأداة الوحيدة لفهم وتأويل الأنساق الأخرى » (بن كراد، 2012 : 64)

إن تطرقنا لموضوع السيميولوجيا عند دوسوسور نابع من اهتمامنا بمجال السيميائيات لذا ارتأينا في مقالنا هذا الإجابة عن جملة من التساؤلات منها :

-

ما هو مفهوم السيميولوجيا عند دوسوسور ؟ وما هي أهم المبادئ التي توصل إليها في أبحاثه ؟ وما علاقة هذه المبادئ والثنائيات اللسانية بعلم السيميولوجيا؟

1. مفهوم السيميولوجيا عند دوسوسور

تنبأ دوسوسور بعلم السيميولوجيا من خلال ما توصل إليه من نتائج في مجال البحث اللساني، بل أكثر من ذلك عد اللسانيات جزءا من هذا العلم الذي سيهتم بدراسة العلامات والقوانين التي تتحكم فيها، وهو ما أكده قائلا

« وبما أنه لم يوجد بعد فمستحيل التكهن بما سيكون عليه، ولكن لهذا العلم الحق في الوجود في إطاره المحدد له مسبقا على أن اللسانيات ليست سوى جزءا من هذا العلم، والقوانين التي تستخلصها السيميولوجيا ستكون قابلة للتطبيق في مجال اللسانيات وستجد هذه الأخيرة نفسها مشدودة إلى مضمار أكثر تحديدا في مجموع الأحداث الإنسانية» (بيار، 1984: 63).

ومنه ليست اللسانيات سوى موضوعا من جملة المواضيع المتعددة والمتنوعة والتي ستكون مجالا خصبا لعلم السيميولوجيا حسب دوسوسور، لأن «اللغة نظام من العلامات يعبر عن أفكار يمكن مقارنتها بالكتابة بأبجدية الصم والبكم بأشكال اللياقة بالإشارات العسكرية وبالطقوس الرمزية» (Saussure, 1916 : 33) فاللغة تمثل بهذا الشكل نظاما لسانيا مستقلا قائما بذاته كغيرها من الأنظمة الغير لسانية التي ذكرها دوسوسور تحكمها جملة من القوانين إلا أنها أي اللغة «أهم هذه النظم على الإطلاق وصار بإمكاننا أن نتنبأ بعلم يعنى بدراسة حياة العلامات داخل المجتمع، وسيشكل هذا العلم جزءا من علم النفس العام وسنطلق على هذا العلم اسم السيميولوجيا» ( Saussure, 1916 : 33) نستنتج من هذا القول لدوسوسور أن السيميولوجيا علم يتميز بالكثير من الشمولية والعموم وهدفها الأساس هو استكناه الدلالات الكامنة في جميع الأنظمة التواصلية سواء أكانت لسانية أو غير لسانية كالطقوس الاجتماعية والإشارات المرورية والعسكرية والرموز ....وحتى وإن اختلفت هذه الأنساق إلا أنها تتميز بمنطقها الخاص في إنتاج الدلالات وتحتاج إلى اللسان كأداة توضح نمط اشتغالها.

وبغض النظر عن شمولية هذا العلم واتساعه عد دوسوسور السيميولوجيا جزءا من علم النفس العام ومن علم الاجتماع، حيث أقر بالطابع الاجتماعي للغة واعتبرها ملكة إنسانية تحقق التواصل والتفاهم بين الأفراد والجماعات « فهي كظاهرة نتاج علاقات اجتماعية ومن هنا جاء اهتمام علم الاجتماع بها فأصبحت موضوعا مشتركا بين علم اللسان وعلم الاجتماع» (مجاهد، 2006 : 89).

يبدو تأثر دوسوسور بأبحاث دوركايم (Durkheim)في مجال علم الاجتماع واضحا حيث درس هذا الأخير اللغة كواقعة اجتماعية واعتبر ما يظهر في المجتمع من وقائع وحقائق اجتماعية من مسؤولية المجتمع، والفرد ملزم بتقبلها في حين نظر إلى الفرد في علاقته وتفاعله مع بقية الأفراد.

ومن هذا المنطلق تبنى دوسوسور فكرة كون اللغة نظام قائم بذاته يتكون من جملة من العناصر ولا ينظر إلى أي عنصر منه إلا في تقابله مع العناصر الأخرى، إنها -أي اللغة- مؤسسة اجتماعية تنتمي إلى المجتمع الناطق بها وتخضع الفرد لقوانينها وقواعدها.

إن الطابع الاجتماعي للسان جعله لا يخرج عن حدود الواقع من »حيث هو نظام متكامل من العلامات الدالة التي تتحقق في الواقع بواسطة الانجاز الفعلي للكلام في البيئة اللغوية المتجانسة« (Saussure 1916 : 30) فلكل لسان حضوره الفعلي ضمن جماعة معينة لها خصوصياتها الثقافية والحضارية والتي تستدعي أنماطا سلوكية وتعبيرية معينة.

وبغض النظر عن الطابع الاجتماعي، يمثل اللسان كذلك - حسب دوسوسور - مظهرا من مظاهر السلوك الإنساني إنه يعكس فكرا معينا وحالات نفسية معقدة، لهذا عده جزءا من علم النفس العام كون هذا الأخير يهتم بدراسة الظاهرة النفسية بكل أبعادها حين يتناول اللغة بوصفها ظاهرة نفسية.

يظهر مما سبق أن السيميولوجيا كعلم استمدت مبادئها وقواعدها من الكثير من العلوم والحقول المعرفية كالفلسفة وعلم النفس العام وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى اللسانيات، فما دفع دوسوسور لاكتشاف علم السيميولوجيا الذي أخبر عنه بشكل عرضي، هو جملة المبادئ والثنائيات التي توصل إليها في أبحاثه اللسانية والتي تحولت فيما بعد إلى قواعد وقوانين قامت وفقها السيميولوجيا كعلم مستقل تنهل منه الكثير من العلوم.

2. المبادئ اللسانية السوسيرية

1.2. مبدأ المحايثة

يُعد هذا المبدأ من المبادئ الجوهرية في الدراسات اللسانية عند دوسوسور الذي أكد على انغلاق نسق اللغة وخصوصية قوانينه وعمد إلى دراستها (أي اللغة) دراسة وصفية داخلية بعيدا عن كل المعطيات التاريخية والتفسيرات الخارجية لكونها تملك نظاما خاصا من العلامات وحاملا «لدلالات هي وليدة الممارسة الإنسانية وثقافة المجتمع» (بلعباس، 2009 : 229)

من هذا المنطلق تقتصر الدراسة اللغوية على التحليل والتفسير المنبثق من داخل العمل نفسه حتى تتخلص اللغة كعلم من وصايا العلوم الأخرى التي هيمنت عليها ردحا من الزمن.

إن الهدف من تأكيد دوسوسور على هذا المبدأ وإقراره بأهميته في محاضراته هو إثبات استقلالية اللسانيات في موضوعها ومنهجها مستدلا في ذلك «بلعبة الشطرنج التي يمكن أن نتعلم قواعدها دون الحاجة إلى البحث في أصولها (Saussure, 1916 : 125) »

ورغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت لدوسوسور بسبب تبنيه هذا المبدأ في أبحاثه إلا أن هناك من الدارسين والباحثين من استفاد منه في التأسيس لمنهجه ومنهم غريماس(Greimas 1968).

2.2. مبدأ السياقية

إن هذا المبدأ المنهجي ملازم للمبدأ السابق فكلاهما يستدعي الآخر لأن اللسان كل متكامل وهذا

«الكل يكتسب قيمته من الأجزاء التي يتكون منها، فكما تكتسب الأجزاء قيمتها بفضل منزلتها في الكل وفي إطار أسبقية الكل على الأجزاء، فإن الأجزاء لا تحمل أي معنى أو دلالة إلا ضمن السياق العام وهذا يعني أنه لكي نفهم معنى كلمة يجب وضعها في السياق العام » (بغورة، 2008: 31).

وبناء على ما سبق نستنتج أن الكلمة تدرس انطلاقا من السياق الذي ترد فيه أي بالنظر إلى ما يسبقها ويلحقها من كلمات «بمعنى أنني ادرس وظيفة الكلمة في حقلها الذي ترد فيه، وليس في إطارها التاريخي، في علاقتها المنطقية فيما بينها وبين الكلمات الأخرى المستخدمة في سياق التعبير» (بغورة، 2008 : 31)، فمن ضمن الخصائص التي تتميز بها المعاني التي يقدمها المعجم عادة العموم والتعدد في حين تتصف المعاني التي يفرضها السياق اللغوي بالدقة والتحديد فكلمة (عين) مثلا يختلف معناها باختلاف السياق الذي ترد فيه وهو ما نستشفه من خلال الأمثلة الآتية :

-

أصيب طفل في عينه، ويقصد بالعين هنا حاسة البصر.

-

يوجد في أعلى الجبل عين جارية، ويقصد بها نبع الماء.

-

وضع العدو عيونا كثيرة ويقصد بها الجواسيس.

وينطبق هذا المثال على أغلب المفردات عندما ترد في سياق لغوي معين، لأن طبيعة المعنى في المعجم تختلف عن طبيعته في السياق اللغوي.

3.2. مبدأ الاختلاف

اعتمد دوسوسور هذا المبدأ في أبحاثه «للدلالة على أن المفاهيم المتباينة تكون معرفة من مضمونها بشكل سلبي من علاقتها مع العناصر الأخرى داخل النسق » (Saussure, 1972 :116) فالاختلاف يحقق التمايز ومنه تتضح المعاني « فلا وجود للمعنى إلا مع الاختلاف وهو المبدأ الذي توجته الدلالية كمسار لها في للبحث في تطور الدراسات البنيوية » (بوشفرة، 2008 : 10)، يقول دوسوسور في هذا الصدد :

«عندما نقارن بين علامتين باعتبارهما توليفتين موجبتين نتجنب البحث عن الفروق الكامنة بينهما، ونركز على تمايزهما في حالة تقابل، لأن اللغة تبنى على تقابلات من هذا النوع ،وعلى الفروق الصوتية والدلالية التي تتضمنها» (Saussure, 1916 : 12)

وانطلاقا من هذا المبدأ تظهر قيمة الوحدات اللغوية .

لقد أولى دوسوسور مفهوم القيمة أهمية خاصة في أبحاثه اللسانية لأن وجودها مرتبط دائما بوجود العلامة فكل علامة مشحونة بدلالة تميزها عن بقية العلامات الأخرى وما اللغة إلا مجموعة من العلامات تتألف من علاقات وتتحد قيمة كل واحدة بعلاقتها مع باقي العلامات في علاقة أفقية وبشكل أوسع، عد دوسوسور اللسان « نسقا من القيم الخالصة ( Saussure, 1916 : 16) »إنه يتكون من جملة من العناصر المتلازمة والمتضامنة، وقيمة كل عنصر تنتج عن الحضور الموازي للعناصر الأخرى، فالمعنى لا يتحقق إلا من خلال العلاقات الاختلافية بين العناصر داخل نسق أشمل هو اللسان، لذا فإن « قيمة الكل هي في أجزائه كما أن قيمة الأجزاء تأتي من مكانتها في هذا الكل أو ذاك ولهذا فإن أهمية العلاقة التركيبية بين الجزء والكل تأتي من أهمية الأجزاء فيما بينها ( Saussure, 1972 : 16) ».فلا يمكن إدراك معنى الحياة إلا بالموت ،ولا معنى الحق إلا بالباطل ولا الخير إلا بالشر ولا الفرح إلا بالحزن ...، فهذه المضامين لا تدرك بمعزل عن بعضها البعض بل في تقابلها واختلافها عن بعضها البعض، وهنا تكمن قيمة كل منها.

4.2. مبدأ الاعتباطية

يطلق على مفهوم الاعتباطية (arbitraire) ومعناها «غياب منطق عقلي يبرر الإحالة من الدال إلى المدلول وتشير في مفهومها الأقصى إلى الطابع الثقافي الذي يحكم الظواهر المكونة للتجربة الإنسانية في كليتها» (بن كراد، 2012 : 78).

«أقر دوسوسور باعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول لكون الدال لا يتوفر على أية صفة تجعله يحيل على المدلول فالمعنى متواضع عليه مسبقا وقار في الذهن فالعلاقة بينهما تواضعية ويحصل فيها الانتقال من الدال إلى المدلول لا لعلاقة علة بين الاثنين ولا لطبيعة الدال، بل بسبب قاعدة متفق عليها سواء كانت هذه القاعدة الدلالية من وضع الفرد أو من وضع الجماعة. ومن هذا القبيل دلالة الألفاظ على المعاني » (فاخوري، 1990 : فحة 24).

إذن الرابط بين الاثنين أي بين الدال والمدلول يخضع للاتفاق والتعاقد فاختيار مجموعة من الأصوات لإنتاج مسميات لأشياء معينة لا تفرضه مقتضيات المعنى فكلمة /زهرة/ مثلا لا تربطها أية علاقة داخلية مع المتوالية الصوتية / ز/ ه/ر/ ة التي تعتبر دالا لها فبالإمكان التمثيل لها بأية متوالية صوتية أخرى والشرط الوحيد الواجب توفره هو الاتفاق.

وقد سبق لعبد القاهر الجرجاني الإشارة في كتابه « دلائل الإعجاز » إلى نوعية العلاقة بين اللفظ ومعناه أي بين الدال والمدلول و« هي علاقة اعتباطية بانصراف المدلول إلى التصور الذهني أو إلى المرجع بحيث أن نظم الكلمة الصوتي اعتباطي لا يقوم على مناسبة طبيعية. » (الجرجاني، 1996 : فحة 49)

فلا صلة بين الدوال ومدلولاتها حسب الجرجاني بل هي نتيجة العرف اللغوي الاجتماعي وبالتالي لا يمكن تعليلها وأضاف قائلا :

« إن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط، وليس نظمها بمقتضى عن معنى ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تراه فلو أن واضع اللغة كان قد قال »ربض « مكان » ضرب « لما في ذلك ما يؤدي إلى فساد. » (الجرجاني، 1996 : 56)

لكن هذا لا يعني إمكانية اختيار دوال على حساب أخرى أو إلغائها واستبدالها بأخرى لأن للاعتباطية دور بالغ الأهمية حسب دوسوسور إنها تسمح بحفظ اللسان وحمايته من الفوضى خاصة في ظل تعدد الألسنة وتطورها.

إن مبدأ الاعتباطية الذي أصر عليه دوسوسور لا يختص فقط بالعلاقة القائمة بين الأدلة اللسانية فقط بل يشمل جميع الأنساق الدلالية على اختلافها ويستثنى منها فقط بعض الرموز ( الميزان كرمز للعدالة وكذلك أصوات بعض الحيوانات وأصوات طبيعية كخرير الماء ...غيرها ) وبغض النظر عن الأنساق الدلالية تخضع الظواهر الاجتماعية كذلك إلى هذا المبدأ « إنها وليدة تعاقد انبثق عن الممارسة الإنسانية إن الأمر يتعلق في هذه الحالة بظواهر ثقافية لا بمعطيات طبيعية» (بن كراد، 2012 : 79) فكل ما ينطبق على نسق اللسان ينطبق على الأنساق التعبيرية الأخرى على اختلافها إنها محكومة بقاعدة أو عادة جماعية أو عرف اجتماعي إنها من طبيعة اعتباطية وتخضع بالتالي للنفس القواعد التي تحكم اللسان.

وعلى غرار المبادئ اللسانية التي أرساها دوسوسور لقي مبدأ الاعتباطية الكثير من الاعتراض والانتقاد من قبل الباحثين اللغويين إلا أن قيمته المعرفية لا يمكن إغفالها وهو ما سنتوقف عنده في حديثنا عن العلامة.

5.2. مبدأ المعقولية

يتجلى هذا المبدأ أثناء الربط بين الأشياء ومسمياتها في الذاكرة «ففي النظام اللساني يتم إدراك العلاقات القائمة بين الدوال ومدلولاتها ذهنيا وفق منطق معين .» (Saussure, 1916 12) لقد نظر دوسوسور إلى الدلالة باعتبارها سيرورة إنها العقل ذاته يتميز بشحنة من القيم الناتجة عن العرف الاجتماعي وتواضع الاستعمال، وبناء على ما سبق فإن التدليل ناتج عن تلك العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، وما يتم إدراكه من دلالات يتحقق من خلال الشكل فكلمة رجل مثلا تتكون من جملة من السمات الدلالية والسيم كما نعلم هو أصغر وحدة مضمونية دالة فكلمة رجل تعني : ذكر + بالغ + ناضج +راشد +حي +انسان... ويمكن أن نضيف سياقات أخرى ممكنة يفرضها التسنين الثقافي والاجتماعي مثل الشهامة والرجولة والقوة والقوامة ....ومعنى ذلك أن الإدراك الإنساني قاصر عن إدراك الأشياء المحيطة به في كامل صورها وبكل أبعادها فما يتم إدراكه هو مجرد صور مجردة لأشياء موجودة في الواقع تصنف ضمن قسم معين يخزن في الذاكرة فعند رؤيتنا لأسد مثلا يتسرب إلى أذهاننا صورة عن الأسد وليس الأسد فعليا.

3. نظام الثنائيات

1.3. لسان / الكلام

لقد تمكن دوسوسور من تهيئة أرضية صلبة لبناء صرح نظريته اللسانية فبفضل أبحاثه العلمية في مجال البحث اللساني تمكن من التمييز بين ثلاث حقائق ترتبط ارتباطا وثيقا بجوهر اللغة الإنسانية وهي :

-

اللغة (Langage) : ويعني بها مجمل القدرات والمهارات التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات وتتيح له فرصة التعبير عن مكنوناته.

-

اللسانlangue) (هو ذلك النسق الذي يمتلكه كل فرد مستمع كان أو متكلم ينتمي إلى مجتمع لغوي معين.

-

الكلام (parole) هو التطبيق الفعلي للغة في الواقع.

من خلال ما سبق نستنتج أن اللغة من أنجع وسائل التعبير والتواصل إنها

«تعد نظاما علاميا مميزا من بين الأنظمة العلامية الأخرى...تستخدم لغرض الإبلاغ أي نقل المعلومات وتستلزم وجود مخاطب ومخاطب ونظام رمزي يحتاج إلى تفكيك وتركيب وسياق تستعمل فيه» (يونس، 2004 : 26)

أما اللسان فلا يعني في نظر دوسوسور مجرد كلمات أو مسميات لأشياء موجودة في الواقع الخارجي بمعنى (مدونة تضم جملة من الأدلة فقط) « إنما هو مؤسسة اجتماعية كالمؤسسات الأخرى التي ابتكرها المجتمع فأودعها قيمه وأخلاقه وفكره وحضارته ... تختلف فقط في كونها سيرورة اجتماعية يصعب تحديد بدايتها ولا يمكن تصور نهايتها» (بن كراد، 2012 : 70) ولا يمكن تحديد جوهره وإدراك ماهيته إلا من خلال تحديد وظيفة العلامات باعتبارها لا تربط بين أسماء ومسميات وإنما بين دوال ومدلولات لهذا يعتبر اللسان أعم من اللغة يقول دوسوسور في هذا موضحا

« ففي نظرنا لا بد من التمييز بينها وبين اللسان ....فاللغة ليست سوى جزء جوهري محدد منه وهي في وقت واحد نتاج اجتماعي لملكة اللسان وتواضعات ملحة ..وإذا ما نظرنا إلى اللسان ككل فإننا نجد تعددا في الشكل إنه يمتد إلى أصعدة مختلفة، فيزيائية وفيزيولوجية ونفسية، كما ينتمي إلى المجالين الفردي والاجتماعي وفوق كل ذلك فإنه ليصعب تصنيفه في أية فئة من الوقائع البشرية وما هذا إلى لقصورنا وعجزنا عن معرفة واكتشاف وحدته» (غازي، 1984 : 21).

نفهم من قول دوسوسور أن اللغة ظاهرة إنسانية تتكون من مجموعة من الرموز المتفق عليها، يستعملها الأفراد المتكلمين للتعبير عن رغباتهم بواسطة الكلام الذي يعد ميزة فردية «باعتباره تركيبة لقولة معينة على نحو يحكمه عادة قصده الإبلاغ، واختياره لمفردات معجمية ومناويل قواعدية بعينها واستثمار السياق لبيان مقصده» (يونس، 2004 : 53) في حين يتجسد الكلام

«في دماغ أحد المتحاورين، حيث تترابط التصورات مع تمثيلات العلامات الألسنية أو الصور السمعية المستخدمة في التعبير عنها، ولنفترض أن تصورا ما يثير في الدماغ صورة سمعية مماثلة فهذه الظاهرة نفسية تتبعها آلية فيزيولوجية » (غازي، 1984 : 23)

بغض النظر عن الطابع الفيزيائي الذي يطبع الصوت أثناء عملية النطق لأن الدماغ أثناء هذه العملية

«ينقل إلى أعضاء النطق ذبذبة ملازمة للصورة، ثم تنتشر الموجات الصوتية من فم المتحدث (أ) إلى أذن المتحدث (ب)، وهذه آلية فيزيائية بشكل صرف ثم تستمر الدائرة حتى المستمع (ب)، في اتجاه معاكس : إذ يتم الانتقال الفيزيولوجي للصورة السمعية من الأذن إلى الدماغ، وفي الدماغ نفسه يعقد الترابط النفسي بين هذه الصورة والتصور الذي يقابلها» (غازي، 1984 : 23).

إذن الكلام كإنجاز فعلي أو كفعل يحقق التواصل يستدعي وجود قطبين متقابلين (متكلم ومستمع) والتعبير عن الأفكار والرغبات الإنسانية يتم ضمن مجال فيزيائي، وهكذا يقودنا التمييز بين الكلام واللسان إلى الحديث عن ثنائية أخرى تحدث عنها دوسوسور وهي (استبدالي، توزيعي).

2.3. استبدالي توزيعي

أطلق دوسوسور على محور الاستبدال محور العلاقات الترابطية أما الثاني فأطلق عليه محور الاختيار أو التوزيع

و ميز بين المحورين لاعتماد كل منهما على نشاط ذهني مختلف لأن

« العلاقات التي تجمع بين الحدود اللسانية (العلامات) تتطور في اتجاهين، وكل اتجاه يثير حوله مجموعة من القيم، ويقوم التقابل بينهما بالكشف عن مضمون كل محور على حدة (...) فالكلمات تقوم داخل الخطاب بنسج سلسلة من العلاقات المنبثقة عن الطابع الخطي للسان الذي يستبعد إمكانية النطق بعنصرين في آن واحد» (بن كراد، 2012 : 73).

ويعني دوسوسور بالترابط تجميع العلامات وتسلسها بشكل خطي في سياق معين، فكل كلمة ترتبط بما يسبقها وما يلحقها في السلسلة الكلامية والعلاقة الموجودة بين مجمل العناصر المكونة للجملة هي علاقات تجاورية تجعل من التدليل يتبع سيرا خطيا يقود من أول كلمة إلى آخر كلمة داخل السلسلة المنطوقة أو المكتوبة، فكل كلمة داخل هذه السلسلة تستمد قيمتها من الكلمة السابقة عليها ومن الكلمة اللاحقة لها. وتشكل هذه الوحدات سلسلة كلامية تشير إلى علاقات واقعية و « هذا ما يسمح بتقطيعها إلى كيانات منفصلة، الأمر الذي يجعل من هذا النوع من العلاقات أقرب إلى الكلام منه إلى اللسان، فالكلام هو بؤرة البرهنة عليه، وهو أيضا بؤرة تحيينه» (بن كراد، 2012 : 74). أما على صعيد التوزيع أو الاختيار،

«فإن الوحدات المنتمية إلى هذا المحور مرتبطة فيما بينها بعلاقات تتم في « الغياب »، فكل وحدة تشكل نقطة مركزية تلتف حولها مجموعة من الوحدات القابلة للتحقق مع أدنى تنشيط للذاكرة أو الرغبة في تغيير السجل الدلالي، إن المبدأ الذي يحكمها هو التصنيف » (بن كراد، 2012 : 74)

إن المحورين معا مرتبطان بنظام معين يتيح لنا إدراك مختلف الدلالات وتصنيفها لأن « ضبط ميكانزيم هذين المحورين يعد مدخلا نحو نقل معطيات التدليل اللساني إلى حقول من طبيعة أخرى» (بن كراد، 2012 : 75) فحتى الأنساق الدلالية الغير لسانية تخضع بدورها لهذين المحورين الذهنيين فما يجب أن يتحقق هو الدلالة في حد ذاتها بغض النظر عن طبيعتها لسانية كانت أم غير لسانية.

3.3. التعاقب والتزامن

يقصد بالتعاقب التطوري والتاريخي والزمني العمودي وكذلك السانكروني أما الثاني فيقابله الوصف، التزمين، التزامن. وتأسيسا على هذا التصور لحقيقة اللسان يميز دوسوسور بين منهجين في التعامل مع الظواهر اللغوية.

-

لسانيات تاريخية وتطورية : تكمن مهمتها في تعقب مسار اللغة التطوري. في مراحل زمنية متعاقبة.

-

لسانيات سكونية : وهي الدراسة التي تهتم بالنسق اللساني في ذاته ومن أجل ذاته في حال لغة بمعزل عن التاريخ ( Saussure, 1916 : 125)و لتوضيح الفكرة أكثر ضرب دوسوسور مثالا عن النبات يشرح فيه هذه الثنائية « إن قطع نبتة ما طوليا ( عموديا) يمكننا من ملاحظة نمو أليافها في حالة تطورية فقط أما إذا تم قطعها أفقيا فستسمح لنا هذه الطريقة بمشاهدة جميع أليافها على السطح وكذلك تحديد العلاقات القائمة بينها » ( Saussure, 1916 :125) فاللغة كبنية يتم تحليلها وتفكيكها إلى العناصر المؤلفة منها ذاتها بغض النظر عند أية عوامل خارجية ودراستها تكون إما تزامنية أو تعاقبية ويعرف هذين المصطلحين بقوله : « يمكن أن نصف كل شيء يرتبط بالجانب السكوني من عملنا بأنه تزامني في حين يمكن أن نصف كل شيء له علاقة بالتطور بأنه تعاقبي » (بوشفرة، 2008 : 10). فالتزامنية تعني وصف حالة اللغة كما هي عليه في حاضرها، في حين تهتم الدراسة التعاقبية بتتبع المسار التاريخي أي المراحل التطورية للغة.

وهكذا توصل دوسوسور انطلاقا من هذا المبدأ إلى التمييز بين مستويات اللغة الثلاث وهي :

-

اللغة نظام : ومعناه تدرس بوصفها نظاما كونيا قائما بذاته.

-

اللغة صياغة : أي أنها حصيلة الناطقين بها.

-

اللغة منطق : باعتبارها أداة للتعبير عن الأفكار والمشاعر الإنسانية.

إن دراسة المعنى من وجهة السيميائيين تحتم أحيانا الالتفات إلى ماضي العلاقات ومقارنتها بشكلها الحاضر « إن الربط ين التزامني والتعاقبي يثري دلالة العلامة سواء أكانت لسانية أو غير لسانية، ويحدد دورها في تجسيد المعنى » ( Saussure, 1916 :12).

4.3. الدال والمدلول (العلامة)

لكن بعد بحث معمق ودراسات مكثفة تراجع دوسوسور عن المفهومين السابقين واستبدل الصورة السمعية بالدال والمفهوم بالمدلول ليشكلا معا ما يعرف بالدليل اللغوي أو العلامة، وهكذا صنف دوسوسور العلامة تصنيفا ثنائيا دون الإشارة إلى المرجع فوجود الدال يقتضي وجود المدلول إنهما متلازمان يشبهان القطعة النقدية وجهان لعملة واحدة تميزهما بعض الخصائص فالدال يتميز حسب دوسوسور بخاصيتين أساسيتين :

-

يعد كيانا صوتيا وليس ماديا إنه البصمة التي تلتقطها الأذن.

-

يتميز بكونه مفروضا وليس حر، يتقبله الفرد ثم تختاره المجموعة اللغوية ولا يمكن استبداله بآخر.

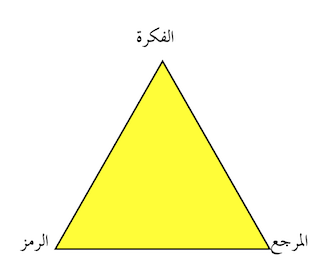

في حين يعتبر المدلول صورة ذهنية عن العالم الخارجي « ...إنه كيان نفسي وصياغة مجردة لوقائع موضوعية» (كراد، 2007 : 21) والجدير بالذكر أن هناك من الدارسين من سار على نهج دوسوسور ومنهم ستيفن أولمان Stephen Ullmann))في مجال علم الدلالة وأمبرتو إيكو ) (Umberto Eco في مجال السيميائية فالدلالة لا تتحقق حسب هؤلاء إلا من خلال رصد شبكة العلاقات القائمة بين الدوال ومدلولاتها، بالمقابل هناك من النقاد من اعترض على دوسوسور تقسيمه الثنائي للعلامة لأنه بهذا التقسيم ألغى المرجع وفصل بين العلامات وما تحيل عليه في الواقع ومن هؤلاء الباحثين ريتشارد Ritchardsو أوجدن Ogdenاللذين أصرا على أهمية تحديد العلاقة القائمة بين الكلمات والأفكار من جهة وما تحيل عليه من موجودات في العالم الخارجي من جهة أخرى، ومثلا لفكرتهما هذه في شكل مثلث لقي صدى واسعا لدى الدارسين اللغويين الذين رأوا أن دراسة دوسوسور للعلاقة القائمة بين الدوال ومدلولاتها وإغفال الأشياء التي تحيل إليها تفتقر إلى الدقة والموضوعية لأن التحليل العلمي والمنطقي للعلامات يتطلب دراسة مستويين اثنين :

-

يختص المستوى الأول بدراسة العلاقة بين الكلمات والأفكار.

-

يختص الثاني بدراسة العلاقة بين الأفكار وما تحيل عليه من أشياء في الواقع، وفقا للشكل الآتي (حساني، 1994 : 41) :

إلا أن دوسوسور يذهب إلى أبعد من ذلك خاصة عندما يؤكد على اعتباطية العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، فهي حسبه غير قائمة على منطق عقلي، وأن اختيار الأصوات لا تفرضه مقتضيات المعنى، وإنما يفرضه العرف، وثقافة المجتمع واستثنى دوسوسور من ذلك الرمز المرتبط بمعناه والذي يتميز بإحالات دلالية معينة، فرمز الميزان مثلا لا يمكن استبداله بأي رمز آخر.ي وكذلك الألفاظ المحاكية لأصوات الطبيعة كخرير الماء وأصوات الحيوانات .

لقد أثار رأي دوسوسور القائل باعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول اهتمام بنفنيست (Benveniste) الذي رأى فيه نوع من التناقض لأن إقرار دوسوسور بوجود الدال والمدلول معا بصفة تلازمية هو اعتراف ضمني بوجود طرف ثالث لكنه يصر بالمقابل على اعتباطية العلاقة الجامعة بينهما.

في حين تكمن الاعتباطية في رأي بنفنيست في العلاقة الجامعة بين الدال والشيء الموجود في الواقع أي المرجع، أما لرابط بين الدال والمدلول فجوهري يعكس علاقة تلازمية سببية.

خاتمة

يمكننا القول في ختام هذا المقال أن المبادئ والثنائيات اللسانية التي توصل إليها دوسوسور في أبحاثه اللسانية لها معمارها الخاص القائم على الضدية والاختلاف، وهي المبادئ نفسها التي مكنته من اكتشاف علم السيميولوجيا فيما بعد، فكلا من اللسانيات والسيميولوجيا جعل من العلامة موضوعا له، وإذا كانت اللسانيات تبحث في اللغة بوصفها كلا منظما يقوم على نظام خاص من العلامات اللغوية تؤطره شبكة من العلاقات، فالسيميولوجيا هي ذلك العلم الذي يدرس العلامات في كنف المجتمع إنه يبحث عن كنهها ويسعى إلى تحديد القواعد والقوانين التي تحكمها وتتيح إمكانيات تمفصلها، وهذا ما دفع بدوسوسور إلى اعتبار اللسانيات جزءا لا يتجزأ من علم أوسع وأشمل هو علم السيميولوجيا.

ورغم تطرق دوسوسور لعلم السيميولوجيا بشكل عرضي وتنبؤه بوجوده مستقبلا إلا أنه يعد المؤسس الفعلي له فالنتائج العلمية والمعارف التي حققها دوسوسور في أبحاثه اللسانية قادته إلى اكتشافه كعلم يتميز بالكثير من الشمولية والاتساع..

وما توصل إليه دوسوسور من قوانين ومبادئ في مجال البحث اللساني جعلته يدرك أهمية النموذج اللساني كونه أرقى النماذج التعبيرية والتواصلية على الإطلاق وما تم تطبيقه على نسق اللسان يمكن تطبيقه على الأنساق التعبيرية الأخرى، لكن يبقى اللسان حسب نظره الأداة المثلى والوحيدة التي يمكن بواسطتها الكشف عن مجمل القوانين والمبادئ التي تحكم الأنساق الأخرى وتحدد نمط اشتغالها.

وهكذا يعد دوسوسور المركز الفاعل الذي انطلقت منه جميع الأبحاث والدراسات اللسانية والسيميائية، كما شكلت المبادئ والثنائيات التي ذكرناها سابقا الأسس الأولى التي قامت عليها السيميولوجيا عنده لتتطور فيما بعد بفضل الأبحاث التي قام بها الباحثون والدارسون الذين جاءوا بعده ومنهم جورج مونان، رولان بارث، تودوروف جون دبوا، جوليان غريماس وغيرهم.