مقدمة

تُعَدّ اللغة العربية من أعرق اللغات التي تتميز بخصائص وسمات تؤهلها لاحتلال مراتب متقدمة بين اللغات العالمية في الوقت الراهن. فهي لغة غنية بالمفردات والتراكيب الصرفية والنحوية المتنوعة، مما يمنحها مرونة وتنوعاً دلالياً لافتاً. غير أنّ هذا الغنى يجعل تعليمها وتعلّمها تحدياً كبيراً لكلٍّ من المعلّم والمتعلّم، خاصة بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم المتوسط الذين يواجهون صعوبات في استيعاب القواعد الصرفية بسبب تشعّب مصطلحاتها وتصنيفاتها، وهو ما ينعكس سلباً على مدى فهمهم لها.

ويُعدّ درس الأفعال الصحيحة والمعتلة في السنة الثانية متوسط مثالاً بارزاً على هذه الصعوبات، إذ يتطلّب تركيزاً عالياً لترسيخه في أذهان المتعلمين. وفي ظلّ هذه التحديات وقصور الطرائق التقليدية في التدريس، أصبح من الضروري على الأستاذ المعاصر البحث عن بدائل تعليمية تستأثر باهتمام التلاميذ وتُسهِم في تبسيط المفاهيم الصرفية.

ومن بين هذه البدائل المقترحة : توظيف الرموز غير اللغوية، والمتمثلة في الأرقام والرموز العددية، باعتبارها مألوفة لدى تلاميذ السنة الثانية متوسط، وقادرة على تيسير استيعاب القواعد الصرفية (الأفعال الصحيحة والمعتلة أنموذجاً) بطريقة تُسهِّل التذكر والتمثّل.

وانطلاقاً من هذا التصوّر، جاءت هذه الدراسة للإجابة عن الإشكاليتين التاليتين :

-

إلى أي مدى يسهم توظيف الرموز الرقمية الرياضية في تبسيط وتحفيز متعلمي السنة الثانية متوسط على تعلّم الأفعال الصحيحة والمعتلة؟

-

وهل يمكن لاستخدام هذه الرموز أن يجعل المتعلمين أكثر إقبالاً على فهم هذه الظاهرة اللغوية؟

ولإنجاز هذه الدراسة، اعتمدنا على المنهج الوصفي في تحديد المفاهيم الأساسية، وعلى المنهج الرمزي العددي من خلال تقديم نموذج لدرس الأفعال الصحيحة والمعتلة وظّفنا فيه الرموز الرقمية كوسيلة لتوضيح بنيتها الصرفية.

1. الإطار النظري للدراسة

يُعَدّ الإطار النظري اللبنة الأولى التي تقوم عليها الدراسات اللغوية والتعليمية، إذ يوضح الخلفية العلمية والاصطلاحية التي تساعد على فهم الإشكالية المطروحة وأبجدياتها المفاهيمية. وفي سياق إشكالية هذا البحث، سنسلّط الضوء على المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوعه، مثل الرموز الرقمية والفرق بينها وبين الرموز العددية، إضافة إلى الأفعال الصحيحة والمعتلة.

1.1. تعريف الرمز

يُعَدّ مفهوم الرمز من المفاهيم الأساسية في الدراسات اللغوية والتربوية، إذ يتجاوز معناه الظاهري ليشكّل أداة للتعبير والتواصل غير المباشر بين الأفراد. فالرموز، على اختلاف أنواعها، تمثّل نظاماً دلالياً يُستعمل للإشارة إلى معانٍ أو مفاهيم عبر وسيط بصري أو سمعي أو عددي. وانطلاقاً من أهمية هذا المفهوم في بناء الدلالة وفي العملية التعليمية على السواء، من الضروري الوقوف على تعريفه من حيث اللغة والاصطلاح، مع التطرّق إلى أبرز خصائص الرموز الرياضية ودلالاتها الوظيفية.

-

لغةً : جاء في المعجم الوسيط : « رمز إليه رمزاً : أومأ وأشار بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو بأي شيء آخر. رمز إلى الشيء بكذا : دلّ به عليه. والرمز : الإيماء والإشارة والعلامة » (المعجم الوسيط، 2004، ص 372).

نستخلص من هذا التعريف أن الرمز لغةً هو الإشارة إلى الشيء بواسطة شيء آخر. -

اصطلاحاً : يُعرَّف الرمز بأنه الشيء الذي يوحي إلى شيء آخر بفضل وجود علاقة معينة بينهما، كما أنه إشارة مصطنعة متفق على معناها بين مجموعة من البشر (مكسي وأولحاج، 2016، ص 123).

أما الرموز الرياضية، فهي لا تُستَعمل فقط في المجال التعليمي بل تدخل كذلك في مجالات حياتية عديدة. ويذكر الباحث صهيب خزاعلة أنها « تكتسي أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، إذ يمكن أن نستخدمها حتى دون انتباه في البقالة أو البنك أو غيرهما، وتمتاز هذه الرموز بأن لكل منها معنى محدداً يعبر عن عملية حسابية أو إشارة أو قيمة معينة » (خزاعلة، 2020).

ومن البديهي القول إن الرموز الرياضية الدولية هي علامات تدل على معانٍ ثابتة (مثل : +، −، ÷، ×). أما الأرقام والرموز العددية المستعملة حالياً فقد استقرّت في صورتها المتداولة منذ قرون عديدة (مختار وآخرون، 1986، ص 6).

يتبيّن مما سبق أن الرمز في جوهره يقوم على فكرة الإيحاء والإشارة، فهو جسر يربط بين المجرّد والمحسوس، وبين الفكر والتمثيل. وتؤكد الرموز الرياضية بصفة خاصة هذه الوظيفة المزدوجة، إذ تجمع بين الدقة المنطقية والبساطة الشكلية، مما يجعلها وسيلة فعّالة في تبسيط المعارف وفي دعم التواصل التعليمي القائم على التجريد والفهم.

2.1. تعريف الرقم

يُعَدّ مفهوم الرقم من المفاهيم التي تجمع بين البُعد اللغوي والبُعد الرمزي، إذ يمثّل صلة وصل بين اللغة والرياضيات، وبين التعبير الصوتي والتمثيل الكتابي. فالرقم ليس مجرّد شكلٍ يُكتب، بل هو رمزٌ ذي دلالة فكرية وثقافية تطورت عبر العصور لتصبح إحدى ركائز التفكير العلمي والمنطقي. ومن هذا المنطلق، سنحاول في هذا المحور تحديد مفهوم الرقم لغةً واصطلاحاً، مع التطرّق إلى أصله التاريخي والاختلاف في نشأته بين الآراء الهندية والعربية.

-

الرقم لغةً : ورد في المعجم الوسيط : « جاء بالرقم الكثير، و– (في علم الحساب) هو الرمز المستعمل للتعبير عن أحد الأعداد البسيطة، وهي الأعداد التسعة الأولى والصفر : 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 » (المعجم الوسيط، 2005، ص 366).

ويعرفه ابن منظور بقوله : « رقم : الرقم والترقيم تعجيم الكتاب، ورقم الكتاب يرقمه رقماً أي أعجمه وبيّنه. وكتاب مرقوم : أي قد بُيّنت حروفه بعلاماتها من التنقيط. قال عز وجل : كتاب مرقوم أي مكتوب » (ابن منظور، 2016، ص 1709).

ومن هذا التعريف نستنتج أن الترقيم يحمل معنى التوضيح والبيان والإيضاح. -

الرقم اصطلاحاً : يقول النحاس في تعريف الرقم : « هو كل رمز من الرموز التي تمثل الأعداد، كالرمز (3) في العربية، والرمز (3) في لغات أخرى. والتعبير بالأرقام مرحلة من مراحل الكتابة، إذ يأتي بعد اسم العدد الذي يمثل مرحلة اللفظ اللغوي. وهذا يوافق المعنى اللغوي لكلمة رقم باعتباره كتابة » (النحاس، 1979، ص 19).

كما عرّفه أحمد سليم سعيدان بقوله : « الرقم هو العلامة أو الرمز الذي وضع ليمثل العدد » (السيابي، 2021، ص 5).

ويُعزى الفضل لإخوان الصفا في وضع مخططات للأرقام من 1 إلى 9، حيث اعتبروا أن الرقم 10 ما هو إلا عودة إلى الصفر بحسب تقديرهم (الحلايقة، 2021).

وقد اختلف العلماء العرب حول أصل الأرقام :

-

الرأي الأول : أن أصلها هندي. ومن القائلين بذلك المؤرخ أحمد بن يعقوب والخوارزمي، الذي ذكر أن الحساب الهندي قائم على تسع صور. كما ورد ذكرها في نص للراهب ساويروس سابوخت سنة 622م، حيث قال : « الهنود أتوا بعلم مفيد جداً، إذ بتسع إشارات فقط يمكن التعبير عن أي عدد ».

-

الرأي الثاني : أن أصلها عربي مغربي. ويتبنّى هذا الرأي محمد السراج الذي أكد أن الأرقام الحسابية المستعملة في البلاد العربية من وضع عربي مغربي، بحكم اتصالهم بالإغريق والرومان وليس بالهنود (السراج، 1965، ص 67). وقد أيّد هذا الرأي العالِم Ram Land حين أوضح أن أقدم كتاب استُعملت فيه هذه الأرقام صدر سنة 874م بالعربية، وتلاه بعد عامين كتاب هندي استعمل الأعداد العربية أيضاً (الدفاع، 1979).

وأغلب الآراء ترى وجود تشابه كبير بين الأرقام الهندية والأرقام العربية المغربية، مما يرجح صلة قوية بينهما ويؤكد أن العرب أخذوا أرقامهم عن الهنود.

يتّضح مما سبق أن الرقم في أصله يجمع بين الدلالة اللغوية بوصفه كتابةً وتبييناً، والدلالة الاصطلاحية بوصفه رمزاً تمثيلياً للأعداد. كما تكشف الآراء المتباينة حول أصله عن عمق التفاعل الثقافي بين الحضارتين العربية والهندية، وهو تفاعل أنتج نظاماً رمزياً دقيقاً ما زال معتمداً إلى اليوم في العلوم والمعارف. إنّ الرقم، بهذا المعنى، ليس مجرد أداة حسابية، بل هو أيضاً أداة فكرية تعبّر عن قدرة الإنسان على التجريد والتمثيل الرمزي.

3.1. العدد

-

العدد لغةً : عُرِّف العَدّ بأنه الإحصاء. ومن معانيه : « العَدَدُ والعديد » أي الكثرة، و« العَدَد » بمعنى المعدود. كما ورد أن « العَدّ بالكسر : الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع كماء العين » (الفيروزآبادي، 2013، ص 1059). ويقال : « عدَّ الدراهم » أي أحصاها، و« عددت النائحة » أي ذكرت مناقب الميت (المعجم الوسيط، 2005، ص 587). ومن هنا نستنتج أن مفهوم العدد في اللغة يرتبط بالإحصاء والكثرة، وقد يدل على كمية معينة من شيء محدد، مثل عدد أيام العدّة للمرأة بعد وفاة زوجها.

-

العدد اصطلاحاً : كثيراً ما تُستعمل مصطلحات العدد والرقم للدلالة على نفس المعنى، لكن التفريق بينهما ضروري. فالتهانوي يوضح أن « العدد عند جميع النحاة هو الكمية، والألفاظ الدالة على الكمية بحسب الوضع تُسمّى اسم العدد » (النحاس، ص 20).

ويشير بعض الباحثين إلى أن العدد يختلف عن الرقم : فالأرقام ليست أعداداً، بل هي أشكال تُكتب بها رموز الأعداد. الأرقام محدودة وعددها عشرة (0 إلى 9)، أما الأعداد فهي غير متناهية. فمثلاً :

-

العدد « 7 » يتكوّن من رقم واحد.

-

العدد « 27 » يتكوّن من رقمين هما (2) و(7).

4.1. تصنيف الأفعال : الصحيح والمعتل

تُعَدّ الأفعال في اللغة العربية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بناء الكلمة وتوليد المعنى، إذ تعبّر عن الحدث وزمنه، وتشكل محور البنية الصرفية التي تتفرع عنها المشتقات. وتمتاز الأفعال العربية بدقة نظامها الصرفي وتنوّع أبنيتها، مما يتيح إمكانات واسعة في التعبير عن المعاني المختلفة. ومن أبرز مظاهر هذا النظام الصرفي تقسيم الأفعال إلى صحيحة ومعتلّة، وهو تقسيم يقوم على سلامة الجذر من حروف العلة أو اشتماله عليها، وما يترتب عن ذلك من تغيّرات في الصيغة والوظيفة.

1.4.1 الفعل الصحيح

الفعل الصحيح هو ما خلت أصوله من حروف العلة (ا، و، ي). وينقسم إلى ثلاثة أنواع :

-

السالم : وهو ما خلت أصوله من حروف العلة والهمزة والتضعيف، نحو : نصر.

-

المضعّف :

-

ثلاثي : وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو : مدّ.

-

رباعي : وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، نحو : زلزل، قلقل.

-

المهموز : وهو ما كان أحد أصوله همزة، مثل : أخذ (مهموز الفاء)، سأل (مهموز العين)، قرأ (مهموز اللام) (مزكي، 2010، ص 25).

2.4.1. الفعل المعتل

الفعل المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة (ا، و، ي). وقد سُمّي معتلًّا لأن هذه الحروف قابلة للتغيّر والانقلاب بعضها إلى بعض، إذ إنّ من شأنها أن تُحدث تحولات صرفية في الفعل تبعاً لبنيته وموقع حرف العلة فيه. وتُسمّى هذه الحروف أيضاً حروف المدّ واللين لما تمتاز به من سهولة في النطق وطول في الصوت.

وينقسم الفعل المعتل إلى أربعة أقسام رئيسية :

-

المثال : ما كانت فاؤه حرف علة، مثل : وعد، ورث. والغالب أن تكون الواو فاء الفعل، وقد تكون الياء مثل : يئس، يبس.

-

الناقص : ما كانت لامه حرف علة، مثل : رضي، سعى. وسُمّي بذلك لنقصانه عند الإسناد، نحو : غزت، رمت. ويُسمّى أيضاً « ذا الأربعة » لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصبح على أربعة أحرف : غزوت، رميت.

-

الأجوف : ما كانت عينه حرف علة، مثل : قال، نام، باع. سُمّي بذلك لخلو جوفه من الحرف الصحيح. ويُسمّى أيضاً « ذا الثلاثة » لأنه عند الإسناد إلى تاء الفاعل يصير على ثلاثة أحرف : قلت، بعت.

-

اللفيف : ما اجتمع فيه حرفان أصليان من حروف العلة، وله نوعان :

-

اللفيف المقرون : ما كانت عينه ولامه حرفي علة مجتمعين، مثل : طوى، نوى.

-

اللفيف المفروق : ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة مفترقين، مثل : وفى، وقى، وعى (السامرائي، 2013، ص 18–19).

من خلال هذا التصنيف، يتّضح أنّ التمييز بين الفعل الصحيح والفعل المعتلّ ليس مجرد تقسيم شكلي، بل هو تصنيف ذو قيمة صرفية ووظيفية؛ إذ يحدّد طبيعة التحوّلات التي تطرأ على الفعل في الإعلال والإبدال والتصريف، ويؤسس لفهم أعمق لبنية الكلمة العربية وقوانينها الصوتية. ويمثل هذا التقسيم أساساً ضرورياً لتعلّم الصرف العربي، خصوصاً في المراحل التعليمية الأولى، لأنه يبسّط للمتعلم العلاقة بين الجذر والحركات، وبين الشكل والمعنى.

2. الدراسة التطبيقية

1.2.درس نموذجي حول الأفعال الصحيحة والمعتلة للسنة الثانية متوسط

بعد استعراض الإطارين النظري والمفاهيمي لموضوع البحث، ارتأينا الانتقال إلى الشق التطبيقي الذي يُعدّ المجال الأمثل لاختبار مدى فاعلية المقاربة المقترحة. وتهدف هذه التجربة الصفّية إلى التحقق من مدى قدرة الرموز الرقمية الرياضية على تبسيط المفاهيم الصرفية المتعلقة بالأفعال الصحيحة والمعتلة، وتحفيز المتعلمين على استيعابها من خلال أسلوب تفاعلي يجمع بين البعدين اللغوي والرمزي.

تم تنفيذ التجربة بالتعاون مع الأستاذة سعاد (أستاذة بمتوسطة الخليل بالجزائر العاصمة)، بعد شرح خطوات العمل والأهداف التعليمية المرجوة.

1.1.2. السياق التعليمي وإعداد المذكرة

نُفّذ الدرس ضمن المقطع الأول من برنامج السنة الثانية متوسط، الموسوم بـ « الحياة العائلية »، من خلال نص شعري بعنوان في سبيل العائلاتللشاعر مفدي زكريا. وضمّ القسم (38) تلميذاً، أُعدّت لهم مذكرة تعليمية وفق تنظيم منهجي يراعي تسلسل المواقف التعليمية.

وقد تضمنت المذكرة العناصر الآتية :

|

الوضعيات |

المدة |

سيرورة الدرس |

التقويم |

|

بناء التعلمات |

[يُحدد زمن الحصة] |

[تُدرج مراحل التعلم بالتفصيل] |

[يُدرج نوع التقويم المستعمل] |

2.1.2. بناء التعلمات

-

تمهيد واستكشاف أولي :بدأت الحصة بقراءة النص على مسامع التلاميذ بوضوح وتمثيل للمعنى، تلتها عملية استخراج الأفعال من القصيدة (استقيموا، اعتنوا، تكونوا، تهينوا، يسري، يرجو، يبغي، يهوى، يجعل، يراه، يوله، يبلغه).

ثم طُلب من التلاميذ إسناد الأفعال السابقة إلى الضمير « هو » في الزمن الماضي (استقام، كان، هان، سرى، رجى، بغى، هوى، جعل، رأى، ولي، بلغ، اعتنى).

أظهرت هذه المرحلة الأولى وعياً أولياً لدى المتعلمين حول بنية الفعل، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن صعوبة في التمييز بين الصحيح والمعتلّ، ما استدعى توظيف الرموز العددية كوسيلة بديلة للتبسيط. -

حوار صفّي موجَّه :دار حوار تفاعلي بين الأستاذة والتلاميذ لإثارة التفكير واستحضار المعارف السابقة :

-

ما هي حروف العلة؟ (الألف، الواو، الياء).

-

كم عدد حروف الفعل بغى؟ (ثلاثة).

-

هل كل الأفعال في العربية ثلاثية؟ (معظمها كذلك، وبعضها رباعي).

-

ما عدد التباديل الممكنة للأرقام (1، 2، 3)؟ (123، 132، 213، 231، 312، 321).

-

شكّل هذا الحوار جسراً تمهيدياً للانتقال من الملاحظة اللغوية إلى التمثيل الرمزي، إذ بدأ المتعلمون يدركون العلاقة بين بنية الفعل والبنية العددية.

3.1.2. تطبيق مبدأ الترميز الرقمي

بعد أن اكتسب المتعلمون تصوراً أولياً عن بنية الفعل من خلال الأنشطة السابقة، انتقلت الأستاذة إلى مرحلة جديدة من التعلم تهدف إلى تحويل المعارف اللغوية المجردة إلى تمثيلات رقمية محسوسة. ويقوم هذا التحويل على مبدأ الترميز الرقمي الذي يسمح بتمثيل البنية الصرفية للأفعال في صورة رموز عددية دقيقة تعكس مواقع الحروف الأصلية وحروف العلة داخل الجذر.

وتتمثل القيمة التعليمية لهذا المبدأ في كونه يربط بين اللغة والرمز، وبين التحليل الصرفي والمنطق الرياضي، مما يسهم في تعزيز التفكير التجريدي لدى المتعلمين وتبسيط المفاهيم المعقدة بطريقة بصرية ومنهجية.

-

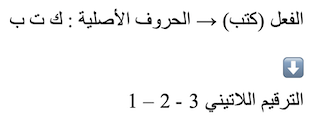

الأفعال الصحيحة :في هذه المرحلة، اقترحت الأستاذة تحويل الأفعال الصحيحة إلى رموز رقمية لاتينية (1، 2، 3) تمثل مواقع الحروف في الجذر.

مثال : كتب → 321

[هنا يُدرج جدول الفعل الصحيح متضمناً أمثلة عن السالم، المضعف، والمهموز.]

يساعد هذا الترميز على إدراك البنية الخطية للفعل الصحيح واستيعاب العلاقات بين حروفه الأصلية.

-

الأفعال المعتلة :بعد ترميز الأفعال الصحيحة، انتقل الدرس إلى الأفعال المعتلة التي تحتوي على حروف العلة، فاستُعملت لها الأرقام العربية (۱، ۳، ۴، ۶) للدلالة على مواضع الاضطراب الصرفي.

مثال : نام → ۳۴۱

[هنا يُدرج جدول الفعل المعتل موضحاً أنواع الأفعال : المثال، الأجوف، الناقص، اللفيف المقرون، اللفيف المفروق.]

مكّن هذا الأسلوب المتعلمين من التمثيل البصري للحروف المعتلة والتفريق بينها في موقعها من الجذر، مما سهّل عليهم عملية التصنيف والفهم.

من خلال هذا التطبيق، لوحظ أن استعمال الرموز الرقمية الرياضية قد أضفى طابعاً تفاعلياً على الدرس، وحوّل المفاهيم الصرفية المجردة إلى عناصر محسوسة يسهل تمثلها. فقد أظهر التلاميذ فهماً أفضل للفروق بين الأفعال الصحيحة والمعتلة، واستطاعوا بفضل الترميز العددي أن يتجاوزوا صعوبات الحفظ الآلي نحو الفهم البنيوي للعلاقات بين الحروف.

كما مكّن هذا الأسلوب الأستاذة من تنويع طرائق التقويم، إذ لاحظت ارتفاعاً في درجة المشاركة الصفية وفي دافعية التعلم.

ويُعدّ هذا النموذج التجريبي خطوة أولى نحو اعتماد الرموز العددية كوسيلة تعليمية داعمة في تدريس القواعد الصرفية.

2.2. التمارين التطبيقية : تجريب مبدأ الترميز الرقمي في تصنيف الأفعال

بعد تنفيذ الدرس النموذجي وتوضيح مبدأ الترميز الرقمي في تصنيف الأفعال، تمّ إعداد مجموعة من التمارين التطبيقية الهادفة إلى تحويل الفهم النظري إلى ممارسات عملية، تُبرز مدى قدرة المتعلمين على استعمال الرموز العددية في تصنيف الأفعال وتمييز أنواعها.

وتُسهم هذه التمارين في قياس مدى اكتساب المهارة التحليلية، وتعزيز التفكير الاستقرائي لدى المتعلمين من خلال اكتشاف العلاقات بين الصورة الصوتية والبنية العددية للفعل.

1.2.2. تمرين تطبيقي أول : الأفعال المجردة

يهدف هذا التمرين إلى اختبار مدى فهم التلاميذ لمبدأ الترميز الرقمي من خلال تطبيقه على الأفعال المجردة الثلاثية والرباعية. ويُنتظر من المتعلمين أن يميّزوا بين الفعل الصحيح والمعتلّ اعتماداً على موقع حرف العلة في الجذر، وترجمته إلى رموز عددية مناسبة.

-

التعليمات : رقِّم الأفعال التالية ثم ضعها في خانتها المناسبة في الجدول : (راح، حصحص، لبث، نوى، عدّ، يبس، أفل).

-

الحل :[يُدرج هنا الجدول الذي يتضمّن الأفعال ورموزها وأصنافها الصرفية.]

أتاح هذا التمرين للمتعلمين فرصة تطبيق القاعدة بأنفسهم، وممارسة الملاحظة الصرفية الدقيقة في ضوء النموذج العددي، مما عزّز لديهم القدرة على المقارنة والاستنتاج بدلاً من الحفظ المجرد.

المواد المصاحبة : الأشكال والملحق

تم إعداد المذكرة التعليمية وفق تنظيم جدولي يحدّد الوضعيات التعليمية ومدتها وسيرورة التنفيذ وأشكال التقويم، بما ينسجم مع الأهداف التعلمية الخاصة بدرس الأفعال الصحيحة والمعتلة. وقد تضمّن هذا الجدول المراحل الأساسية للدرس من التمهيد إلى التقويم، مبيّناً طبيعة كل نشاط والمدة الزمنية المخصّصة له.

ولغرض الحفاظ على انسيابية العرض الأكاديمي، تم نقل الجدول إلى الملحق رقم (1) في نهاية البحث، ويمكن للقارئ الرجوع إليه للاطلاع على تفاصيل التخطيط الزمني والبنائي للدرس.

الملحق رقم (1) : جدول تخطيط الحصة التعليمية الخاصة بدرس الأفعال الصحيحة والمعتلة

(يتضمن الأعمدة الآتية : الوضعيات – المدة – سيرورة الدرس – التقويم)

ولتوضيح منطق الترميز الرقمي، أُدرجت في هذه الدراسة شكلان توضيحيان يقدّمان رؤية بصرية للعلاقات الصرفية التي تربط بين الفعل وجذره ورمزه العددي، إضافة إلى المقارنة بين الفعل الصحيح والمعتلّ.

شكل (1) : العلاقة بين الفعل والرمز الرقمي

هذا الشكل يوضح العلاقة الخطية بين الفعل وجذره من جهة، وبين بنيته العددية من جهة أخرى، إذ يمثل كل رقم موضعاً لحرف من حروف الجذر وفق تسلسلها في الكتابة العربية.

شكل (2) : مقارنة بين الفعل الصحيح والمعتلّ

|

النوع |

وجود حرف علة |

مثال |

الرمز العددي |

|

صحيح |

لا يوجد |

كتب |

321 |

|

معتل |

يوجد |

نام |

٣٤١ |

يوضح هذا الشكل الفرق البنيوي بين الفعلين الصحيح والمعتلّ من حيث وجود حرف العلة وتأثيره في البنية العددية الممثلة للفعل.

تبرز هذه الأشكال وظيفة الترميز العددي في تحويل المفاهيم الصرفية المجردة إلى تمثيلات بصرية واضحة، تمكّن المتعلمين من فهم العلاقات البنيوية بين الحروف، وتساعدهم على التمييز بين الأنماط الصرفية المختلفة للأفعال. كما يسهم هذا التمثيل في تطوير مهارة الملاحظة المقارنة، ويهيّئ الذهن لاستقبال القواعد الصرفية بمنطق تحليلي يسير على خطى التفكير الرياضي المنظم. (.انظر شكلَي (1) و(2)، وراجع الملحق رقم (1) للتفاصيل التنظيمية.)

2.2.2. الجزء الثاني : الأفعال المزيدة

يهدف هذا الجزء إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل الأفعال المزيدة، من خلال تعميم مبدأ الترقيم ذاته مع استبعاد العناصر الزائدة التي لا تؤثر في الجذر الأصلي للفعل.

ويُراد من هذا التمرين ترسيخ فكرة أن التحليل الصرفي العددي لا يقتصر على الأفعال المجردة فحسب، بل يمكن أن يمتد إلى الأفعال المزيدة بشرط مراعاة بنية الجذر.

-

العناصر المحذوفة :

-

همزة الوصل والقطع في بداية الفعل.

-

الحرف المكرر الناتج عن الإدغام.

-

حروف العلة في وسط الفعل (أ، و).

-

حروف الزيادة (استـ، انـ).

-

أمثلة : [تُدرج هنا الأمثلة : أسمع، استفتح، اشتمل، تقدّم، اندفع، اخشوشن مع رموزها العددية.]

بيّن هذا الجزء أن الترميز العددي يُمكن أن يُطبّق بمرونة على مختلف أبنية الفعل العربي، شريطة الالتزام بمبدأ التحليل إلى الجذر. وقد لاحظ التلاميذ أن العمليات الرياضية البسيطة كالإضافة أو الحذف تساعدهم على تصور بنية الفعل على نحو أوضح.

3.2.2. تمرين تطبيقي ثانٍ : الأفعال المركبة في سياقات متنوعة

يركز هذا التمرين على دمج المهارات المكتسبة في المرحلتين السابقتين، وذلك من خلال معالجة أفعال مركبة يجتمع فيها الإعلال أو التضعيف أو الزيادة. الغرض هو اختبار قدرة المتعلمين على اختيار الترميز الأنسب وتحديد الفئة الصرفية بدقة.

-

التعليمات : حوِّل الأفعال التالية إلى أرقام وضعها في الخانة المناسبة : (حمّل، اشترى، احمارّ، تهاوى).

-

الحل :[يُدرج هنا الجدول الذي يبيّن تصنيف الأفعال : صحيح سالم، معتل ناقص، لفيف مقرون، إلخ.]

أظهر هذا التمرين انتقال المتعلمين من الفهم الجزئي إلى التطبيق الشامل لمبدأ الترميز الرقمي، إذ باتوا قادرين على تحليل بنية الفعل مهما بلغت درجة تعقيده. كما ساعد هذا النشاط على تعزيز روح التعاون والمناقشة داخل الصف.

من خلال هذه التمارين المتدرجة، تبيّن أن الترميز الرقمي الرياضي لا يُعدّ مجرد أسلوب بديل في العرض، بل هو آلية فكرية وتربوية تتيح تمثيل الظواهر الصرفية بوسائط متعددة (لغوية وعددية وبصرية). وقد مكّنت هذه المقاربة المتعلمين من استيعاب القواعد الصرفية بعمق، ومن الانتقال من مستوى الحفظ إلى مستوى الفهم والتحليل، وهو ما يشكّل غاية العملية التعليمية في ميدان اللغة.

خاتمة

تبيّن لنا من خلال هذه الدراسة أن توظيف الرموز الرقمية الرياضية في تعليم الأفعال الصحيحة والمعتلة لتلاميذ السنة الثانية متوسط يُعَدّ خياراً بيداغوجياً فعالاً ومحفِّزاً. فهو يحقق هدفين رئيسيين :

-

إثارة فضول المتعلمين وجذب اهتمامهم، مما يجعلهم يُقبِلون على الدروس بحماس ونشاط.

-

تبسيط القواعد الصرفية وإبعادها عن الرتابة، وبالتالي تقليل الإحساس بالملل.

وقد لاحظنا أنّ استخدام الأرقام –باعتبارها رموزاً بصرية مألوفة– مكّن التلاميذ من تصنيف الأفعال بطريقة منطقية وسهلة التذكر، بعيداً عن الحفظ الآلي والخلط بين الأنواع. كما أظهرت التجربة الصفّية أنّ هذا الأسلوب لا يساعد فقط على الفهم والاستيعاب، بل يعزز كذلك التفاعل بين المعلّم والمتعلمين، وبين المتعلمين أنفسهم، وهو ما يجعل منه أداة تعليمية جديرة بالتجريب والتطوير.

مقترحات

في ضوء النتائج المتوصَّل إليها، نقترح ما يلي :

-

تشجيع الأساتذة على اعتماد الرموز الرقمية ضمن طرائق التدريس، خاصة في القواعد التي تتطلّب تصنيفات متشعّبة.

-

تنويع الأساليب التعليمية بالاعتماد على الوسائل البصرية والمحفِّزة لتبسيط المفاهيم المجردة وضمان تفاعل المتعلمين.

-

إعداد دليل تربوي يتضمّن نماذج دروس صرفية تُوظَّف فيها الرموز الرقمية كخيار بيداغوجي مبتكر.